构建社会主义和谐社会,必须大力加强民主法制建设。 阅读下列中国历史上法制建设的相关材料,回答问题。

材料一 治民无常,唯以法治……明主之所制其臣者,二柄而已矣。二柄者,刑德也。何谓刑德?曰:杀戮之谓刑,庆赏之谓德。为人臣者畏诛罚而利庆赏……故法者,王之本也。

——《韩非子》

材料二 “人何以尊于禽兽!人有法律,而禽兽无之也。”“立法权如果操于一人,必立有利于一人的专制之法;立法权如果操于众人,则所立之法必然是有利于众人的民主之律。”“法者,天下之公器也。”

——梁启超《饮冰室合集》

材料三 “民国主权属于国民之全体”,“盖国民为一国之主,为统治权之所出”,“一国之政事,悉以宪法行之”。

——《孙中山全集》

材料四 中华民国之主权,属于国民全体。……中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。……中华民国之立法权,以参议院行之。……临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。……国务员于临时大总统提出法律案、公布法律,及发布命令时,须副署之。……法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织之。

——《中华民国临时约法》

请回答:

(1)材料一法治思想的核心是什么?

(2)材料二、三与材料一相比,反映出来的法治观念有何不同?

(3)根据材料四,说明《中华民国临时约法》的性质是什么?它对国家的立法权、行政权和司法权的归属作了怎样的规定?体现了什么原则?

(4)新中国成立后,社会主义法治建设经历了历史性的跨越。从1949年到1954年间,新中国法治建设取得了哪两项主要成就?

人的权利涉及经济、政治、文化等诸多领域。实现人的各种权利,是人类长期的共同追求。阅读下列材料,结合所学知识回答有关问题。

材料一唐太宗说:“省徭赋,不夺其时”……贞观元年至三年,关中、关东发生水、旱、蝗、霜之灾,唐太宗当即“诏所在赈恤 ,无出今年租赋”。

——摘自施建中《中国古代史》下册

材料二《临时约法》规定:中华民国人民一律平等,人民享有如下七项自由权:人民之身体,非依法律不得逮捕、拘禁、审问、处罚……人民享有保有财产及营业之自由;人民有言论、著作、刊行及集会、结社之自由……有信教之自由。

——闾小波《中国近代政治发展史》

材料三五四运动前后,非马克思主义的各种思潮,如小资产阶级社会主义等思潮传入中国,大量团体和刊物在各地纷纷出现……介绍、研究、宣传社会主义、马克思主义的刊物、团体也不断增多。五四后的一年中,全国创办数百种新刊物……

——摘编自马尚斌等《中国近代史教程•下》

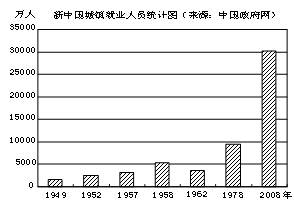

材料四

新中国全国职工年平均工资收入表

——根据王桧林《中国现代史》等资料整编

材料五1946年2月,国会通过了《1946年就业法》。规定联邦政府必须负责协调和利用自己的一切计划、职能和资源,为找工作的人提供有益的就业机会……把促进最大限度就业置于联邦政府的肩上,这是美国历史上的首创。1949年国会通过《全国住宅法》,授权总统在6年内为低收入家庭建造81万套廉价住房,并为城市清理贫民窟和改善农村住宅提供大笔贷款和援助。

——段炳麟《世界当代史》

(1)根据材料一,概述唐初出现“贞观之治”局面的原因。指出“不夺其时”的具体经济政策,这反映了唐太宗什么治国思想?

(2)材料二体现了欧洲启蒙思想家的哪些思想原则?材料三反映了什么历史现象?与材料二有何联系?请说明你的理由。

(3)就业和收入状况是重要的民生问题。根据材料四,概述新中国成立以来,我国城镇就业状况和全国职工工资收入都经历了怎样的变化。结合所学知识,分析20世纪60年代初我国就业人数和职工工资收入下降的主要原因。

(4)根据材料五,归纳二战后初期美国社会经济政策的特点。

(5)综合上述材料及问题,你有何认识?

打开国门的开放之举都面临着外来文化与传统文化的冲突与融合问题。据此阅读下列材料并回答相关问题。

材料一明治政府颁布法令:官员礼服为西式礼服,提倡人们穿西装;为使日本人长得更高天皇下达食牛肉的敕令。欧式砖瓦建筑不断兴建;有轨马车、人力车、火车成为人们新的交通工具……。

材料二明治时期大久保利通执政间(1873遇刺身亡)采用简单的拿来主义方式推行改革,文明开化过程中的过火行为,甚至有人提出日本人应该改说英语,与西洋人通婚,以改良日本人种。这一切,不可避免地引发了激烈冲突

材料三大久保利通的继任者伊藤博文执政时期,为缓和社会矛盾制订了适合日本社会的《大日本帝国宪法》,恢复了遭到禁止的相扑等民族传统。西服流行的同时,和服被当作最华丽的礼服保留下来;酒吧多起来了,茶室依然是人们的精神净地;西洋歌剧开始唱响,能剧(日本传统剧种)和歌舞伎在走向极致;当油画开始绚丽夺目时,日本的浮世绘也成为世界绘画的一大流派。与此同时日本传统文化中的糟粕,也随之被召回和强化了。

---------以上材料均摘自互联网

请问答:

(1)依据材料一日本明治维新之初,政府是如何处理与西方文化关系的?

(2)据材料二大久保利通执政间引发激烈冲突的原因是什么?据材料二和材料三概述明治政府对西方文化的政策发生了怎样的变化?

(3)据材料三并结合所学,分析明治政府政策的变化给当时的日本的政治、文化、社会生活等方面带来了哪些影响?

(4)你认为在传统文化与外来文明的交融中我们应当采取什么态度?

阅读下列材料:

材料一

材料二九年(即太和九年,公元485年),下诏均天下民田:诸男夫十五以上,授露田四十亩,妇人二十亩……十年,给事中李冲上言:“其民调,一夫一妇,帛一匹,粟二石……”于是海内安之.

——《魏书·食货志》

材料三孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获魏楚之师,举地千里,至今治强.

——李斯《谏逐客书》

请回答:

(1)根据材料一你能获得什么重要的历史信息、反应了什么历史趋势 (6分)

(2)材料二反映了北魏孝文帝的哪些改革措施?这些措施实行的前提条件是什么 (4分)

(3)结合上述材料和所学知识,概括指出孝文帝改革,商鞅变法的主要相似之处.

阅读下列材料:

材料一中世纪的罗马天主教会是封建主阶级的统治工具,它给封建制度披上了神圣的外衣,为封建统治辩护;天主教会也是各国最有势力的封建领主,它拥有天主教世界地产的1/3;教会还是各国的特权组织,成为西欧国家实现民族统一的障碍。

天主教会的腐败和搜刮,引起各阶级阶层的强烈不满。……而教会的欺诈和无耻掠夺,最终落到人民群众身上……他们对天主教会的不满与日俱增。城市市民也不满天主教会的统治,这不仅是因为教会是封建制度的强大支柱,而且因为天主教会的许多清规戒律对工商业发展不利。世俗君主和贵族则垂涎教会的财产,出于个人利益的打算,也站在反对天主教会的行列中来。

材料二 16世纪对教会的反叛,以其世俗主义标志着近代的开端。

请回答:

⑴ 根据材料一,概括“16世纪对教会的反叛”的原因有哪些?

⑵ 据所学知识,谈谈你对材料二所述观点的认识。(8分)

阅读下列材料

材料一 :“新航路的开辟使得海洋这个大陆之间的天然屏障被逾越,世界各地各个民族各种文明之间彼此隔绝的状态被打破,人们的世界地理知识愈加丰富,对各个大陆和海洋增加了了解;横跨大洋的贸易往来使世界市场初露端倪……各个地区各个民族的历史逐渐融合成为统一的人类历史。”——― 刘宗绪

材料二:“市场总是在扩大,需求总是在增加。工场手工业也不能再满足这种需求了。于是,蒸汽和机器就引起了工业中的革命”。

——― 《 马克思恩格斯选集 》

材料三 : “单是大工业建立了世界市场这一点,就把全球人民,尤其是各文明国家的人民,彼此紧密地联系起来 …… 。”

——― 马克思恩格斯全集第 4 卷

请回答:

(1)依据材料一概括新航路开辟的影响。

(2)根据所学知识说明材料二中英国“市场总是在扩大”的原因。

(3)材料三中“大工业”包括了两次工业革命,请分别列举两次工业革命在交通领域方面的成就。(各一例即可) (4 分)

(4)结合所学知识,概括“大工业”对资本主义世界市场的影响。( 6分)