(15分)20世纪的战争与和平

材料一 20世纪60年代以来,现代恐怖主义有在全球范围内迅速蔓延的严峻趋势。

现盘点近年来几大恐怖袭击事件。

1995年3月20日,日本奥姆真理教在东京地铁站对日本普通民众施放沙林毒气,造成

超过十人死亡。5000多人受伤。

“9.11”恐怖袭击事件:2001年9月11日发生在美国纽约和华盛顿的“911事件”,自杀式炸弹袭击者劫持民航客机撞向世贸中心和五角大楼,造成超过3000人死亡。

中国昆明火车站“3·01”严重暴力恐怖袭击事件:2014年3月1日21时许,昆明火车站广场发生蒙面暴徒砍人事件。造成29人死亡、l30余人受伤。该案是以阿不都热依木·库尔班为首的暴力恐怖团伙所为。

材料二 恐怖主义是指任何人以任何手段非法故意致使:(1)人员死亡或人体受到严重伤害;或(2)包括公用场所、国家或政府设施、公共运输系统、基础设施在内的公共或私人财产或环境受到严重损害;或(3)本条第1款第2项所述财产、场所、设施或系统受到损害,造成或可能造成重大经济损失,而且根据行为的性质或背景,行为的目的是恐吓某地居民,或迫使某国政府或某国际组织实施或不实施某一行为。

——联合国“反国际恐怖主义全面公约草案”2010年

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括现代恐怖主义的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析现代恐怖主义产生的原因。(9分)

【中外历史人物评说】(10 分)

毛泽东思想和邓小平理论被称为马克思主义与中国实际相结合的两次飞跃。阅读下列材料:

材料一若只有地方性质的赤卫队而没有正式的红军,则只能对付挨户团,而不能对付正式的白色军队。所以虽有很好的工农群众,若没有相当力量的正式武装,便决然不能造成割据局面,更不能造成长期的和日益发展的割据局面。所以“工农武装割据”的思想,是共产党和割据地方的工农群众必须充分具备的一个重要的思想。

──《毛泽东选集》第一卷

材料二邓小平说:“社会主义究竟是什么样子?苏联搞了许多年也未完全弄清楚,可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,后来苏联僵化了……什么叫社会主义,我们过去对这个问题并不是完全清醒的,马克思主义最注重发展生产力……计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段,社会主义的本质是解放生产力,发展生产力。”

——《邓小平文选》

材料三实事求是,是无产阶级世界观的基础,是马克思主义的思想基础。过去我们搞革命所取得的一切胜利,是靠实事求是;现在我们要实现四个现代化,同样要靠实事求是。不但中央、省委、地委、县委、公社党委,就是一个工厂、一个机关、一个学校、一个商店、一个生产队,也都要实事求是,都要解放思想,开动脑筋想问题、办事情。

──《邓小平文选》第二卷

请回答:

(1)据材料一和所学知识,毛泽东是怎样开创中国革命的正确道路的?

(2)据材料二和所学知识,分析邓小平建设有中国特色的社会主义道路是如何创建的?

(3)综合上述材料并结合所学知识,毛泽东思想和邓小平理论有何共同点?

【历史上重大改革回眸】(10 分)

改革,是社会发展的重要推动力。阅读下列材料:

材料一可以说《马关条约》这一条款即是日本自身利益的需要,也是迎合了所有列强的需要。这正是其他列强所盼望的。特别是为了偿还巨额外债,清政府被迫以牺牲一些权益为代价,向西方列强三次大借款,从而加重了清政府的财政负担,削弱了清王朝的统治力量。戊戌变法的兴起和展开正是在这种特殊的历史背景下开始的,因此,从甲午战争后,民族危机进一步加深,从而引发了变法自强的戊戌变法。

——人教社《甲午战争后民族危机的加深》

材料二脱离了农奴依附身份的农民享有其他自由的农村居民同等的权利,诸如自由买卖,依法开办和经营工厂以及种工业、商业和手工业作坊、加入行会、同业公会、有权起诉、出庭作证、参加选举、受教育和服兵役等等。农民结婚和处理自己的家庭事务不必取得地主的同意。

——《关于脱离农奴依附关系的农民的一般法令》

材料三政治:建立地方自治机构(地方自治局)。1864年颁布的《省、县、地方机构法令》根据这个法令俄国大部分地区建立了自治会议及其行政机关。司法:废除旧的等级审判制度,建立陪审制度和律师制度。实行公开审判。教育:鼓励办学,扩大大学自主权,允许引进西方书籍。思想:客观上使西方资产阶级思想进一步传入俄国,越多的俄国人看到了差距,纷纷要求改革。经济:(1861年改革增加了自由劳动力,扩大国内市场,提供资金;借鉴西方技术;政府制定促进工业发展的政策)。

——百度百科:《俄国农奴制改革·其他内容》

请回答:

(1)据材料一和所学知识,分析戊戌变法“特殊的历史背景”。在这一背景下,列强的侵华方式有什么变化?

(2)据材料二,概括《一般法令》的内容。结合所学知识分析该法令实施的积极意义。

(3)据材料三,与戊戌变法相比,俄国农奴制改革的最大成功是什么?综合上述材料并结合所学知识,分析影响改革能否成功的因素。

二战后世界政治格局处于相对稳定的状态,但又处在不断发展变化中。阅读下列材料:

材料一见下图《美国军费开支曲线图》

军费开支/亿美元

(据朱成虎、赵子聿等著《当代美国军事》)

材料二 冷战时期的批评家曾经指责一些军事联盟如北约组织和华约组织推动了高昂的军备竞赛,并使地区冲突一直有转变成超级大国之间核对抗的危险。冷战结束后,赞扬这些军事联盟具有控制冲突升级的能力却成为时尚。

——(美)杰里·本特利等《新全球史》

材料三

二战后国际关系格局的演变历程

| 格局 |

时期 |

原因及表现 |

|

| 两极格局 |

形 成 |

20世纪50年代中期 |

(1)二战结束后,美苏抗衡,形成均势 (2)50年代前后发展为社会主义阵营与资本主义阵营的对峙 (3)“①”和“华约”的形成,标志着美苏两极格局最终形成 |

| 动 摇 |

20世纪50年代后期至80年代 |

(1)美苏争霸,双方实力相对削弱 (2)60年代初,社会主义阵营瓦解 (3)70年代初,资本主义世界出现美、日、西欧三足鼎立的局面,世界开始朝着多极化方向发展 (4)七八十年代,第三世界在国际舞台上发挥重要作用,有力地冲击了两极格局 |

|

| 结 束 |

20世纪80年代末90年代初 |

东欧剧变、②,两极格局瓦解 |

|

| 多极化 趋势 |

两极格局 瓦解以来 |

(1)各种力量分化组合,暂时形成“一超多强”的局面 (2)美国、俄罗斯、日本、欧盟、中国在新的世界格局建立的过程中发挥着越来越重要的作用 |

|

请回答:

(1)运用统计方法对历史资料进行数量分析,是史学研究的重要方法之一。观察材料一曲线图,列举20 世纪50 年代至70 年代影响美国军费上升的重大历史事件。 (2分)

(2)根据材料二,杰里·本特利在《新全球史》中是怎样评价“美苏冷战”的。与其他研究方法相比,材料二的历史研究方法是什么?

(3)据材料三表格中的内容提示,结合所学知识,在表格中黑色三角形“”位置,各举出一个史实, 所举史实要能印证表格中的原因及表现。 (2 分)

(4)发展的观点是一切事物都处在永不停息的运动、变化和发展的过程中,整个世界就是一个无限变化和永恒发展着的物质世界,发展是新事物代替旧事物。坚持用发展的观点看问题。综合上述材料和所学知识,运用发展的观点评价世界多极化趋势。

(要求:评价认真细致,层次分明;注重史论结合,行文流畅;250 字左右。)

近代以来,中学与西学、传统与现代的碰撞和斗争深深地影响着中国社会的发展历程。阅读下列材料:

材料一在当时的条件下,清政府面对的局势是“数千年未有之奇局”“数千年未有之强敌”。在经历了两次鸦片战争后,清政府终于意识到了危机,而要想摆脱这一危机,最佳途径就是进行“自强求富”的洋务运动。

——wawa 微博《略谈“中学为体,西学为用”》

材料二康有为宣称,孔子创立儒教,提出一套他自己创立的尧、舜、禹、汤、文、武的政教礼法,编纂六经,作为“托古改制”的根据。因为他所创立的儒教,教义最完善,制度最齐备,徒众最众多,于是在汉武帝时取得一统的地位,孔子也就成了“万世教主”。孔子以“布衣改周之制,本天论,因人情,顺时变,裁自圣心”,而为“天下所归往”。所以,孔子的“托古”,是为了“改制”;作六经,是为了“拨乱世,致太平”,是要“以春秋继周,改周之制”。细绎其意,我们不难发现,以上观点与其是在说孔子,不如说是在谈“康子”,棗此乃夫子自道也。

——摘自《梁任公纪念馆·文选》

材料三新文化运动的倡导者高举“民主”与“科学”的大旗,对这种几千年来神圣不可侵犯的学说给予了无情的批判。指出:(一)孔学之“三纲五常”与民主政治不可两立,它是帝制产生的根源。陈独秀认为,“孔教之根本义”乃“三纲五常”, 而“三纲五常”之根本,乃阶级制度也。所谓名教,所谓礼教,皆以拥护此别尊卑明贵贱制度也。”以阶级制为核心的孔学就必然是“制造专制之根本恶因”。欲在中国实行民主政治,三纲之说必弃无疑。……

——魏晓东《试论新文化运动的意义》

请回答:

(1)如何理解材料一所说的“数千年未有之奇局”?清政府开展的洋务运动是对谁的思想的实践? 结合所学知识,辩证地指出洋务运动的结局。(5 分)

(2)综合材料二、三,指出康有为、陈独秀对孔学的态度。结合所学知识,分析他们的这种态度在政治上带来了怎样的影响?

(3)对学术著作的学习往往会拓展我们的视野。综合上述材料和所学知识,指出中国向西方学习的发展趋势并概括推动中国近代思想解放运动发展的因素。

(12 分)丝绸之路不仅是中国联系东西方的“国道”,也是整个古代中外经济及文化交流的国际通道。阅读下列材料:

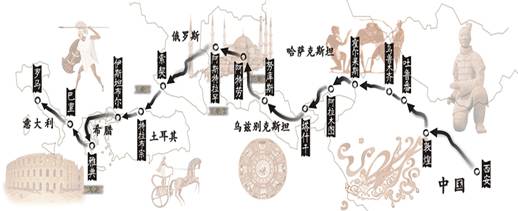

材料一

丝绸之路示意图

材料二泉州港距今已有1500多年历史,是世界千年航海史上独占400年鳌头的“东方第一大港”、与亚历山大港齐名,联合国唯一认定的“海上丝绸之路起点”,名气遍布全球。

宋元祐二年(1087年),泉州设立市舶司,嗣后又设来远驿,以接待贡使和外商。元代,泉州港得到了进一步的发展,有贸易关系的国家和地区增至近百个,其贸易范围仍以通西洋为主,相对稳定的航线大抵与宋相仿。

进入明代,泉州的社会经济进一步发展,但由于明政府施行了严厉的“海禁”,限制泉州港只通琉球,使泉州港对外贸易受到极大限制。……清代,在清初战争和海禁、迁界的影响下,泉州的社会经济遭到严重破坏,港口的繁华已烟消雾散,城市也凋零殆尽,泉州港的外贸业务全由厦门港所取代,从此以后,泉州港便走向衰落,变成地方性的小港。

——摘编自百度百科《泉州港》

材料三世人有目共睹,从2001年浦江之滨到2013年楚河河畔,12年间,这个唯一以中国城市命名的区域性组织秉持“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”,携手共进,比肩前行,合作日益广泛,关系不断加深,影响日渐扩大,成为新型区域性组织的典范。

——新华网《习近平出席上合组织峰会:传承丝路精神 共创美好明天》

请回答:

(1)据材料一,从《丝绸之路示意图》中提取关于经济、文化方面的历史信息各一项,并结合所学史实予以说明。

(2)综合材料一、二并结合所学知识,你认为古代泉州港兴起与丝绸之路发展的共同因素有哪些?

(3)据材料二和所学知识,分析泉州港走向衰落的原因。

(4)据材料三、四,你认为丝绸之路精神的内涵是什么?从“上海精神”到“丝绸之路精神”,体现了中国怎样的外交主张?