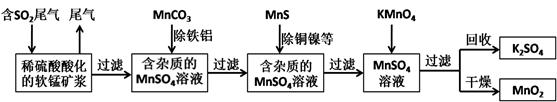

污染物的有效去除和资源的充分利用是化学造福人类的重要研究课题。某研究小组利用软锰矿(主要成分为MnO2,另含有少量铁、铝、铜、镍等金属化合物)作脱硫剂,通过如下简化流程既脱除燃煤尾气中的SO2,又制得电池材料MnO2(反应条件已省略)。

请回答下列问题:

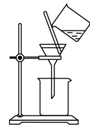

(1)上述流程中多次涉及到过滤操作,下图表示的过滤操作中的一处错误是_______;过滤后的沉淀需要洗涤,则实验室进行沉淀洗涤的操作是 。

(2)用MnCO3能除去溶液中的Al3+和Fe3+,检验滤液中不存在Fe3+的实验操作是_____________。

(3)已知Ksp(CuS)=8.4×10-45,Ksp(NiS)=1.4×10-24;在除铜镍的过程中,当Ni2+恰好完全沉淀(此时溶液中c(Ni2+)=1.0×10-5mol/L),溶液中Cu2+的浓度是 mol/L。

(4)工业上采用电解K2MnO4水溶液的方法来生产KMnO4,其中隋性电极作阳极,铁作阴极,请写出阴极的电极反应式 。

(5)下列各组试剂中,不能准确测定一定体积燃煤尾气中SO2含量的是__________。(填编号)

a.NaOH溶液、酚酞试液 b.稀H2SO4酸化的KMnO4溶液

c.碘水、淀粉溶液 d.氨水、酚酞试液

(6)除杂后得到的MnSO4溶液可以通过 (填操作名称)。高锰酸钾与硫酸锰反应制备MnO2的离子方程式为_____________。

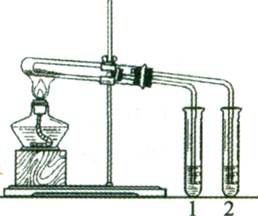

(4分)实验室利用右图所示装置进行Na2CO3和NaHCO3热稳定性对比实验。请回答:

(1)加热一段时间后,两试管中石灰水的变化是。

A.均变浑浊

B.试管1澄清,试管2变浑浊

C.试管2澄清,试管1变浑浊

(2)该实验说明二者中热稳定性强的物质是(填化学式),另一种物质受热分解的化学方程式是。

(10分)利用催化剂可使NO和CO发生反应:2NO(g)+2C0(g) 2CO2(g)+N2(g) △H<0。

2CO2(g)+N2(g) △H<0。

已知增大催化剂的比表面积可提高化学反应速率。为了分别验证温度、催化剂的比表面积对化学反应速率的影响规律,某同学设计了三组实验,部分实验条件已经填在下面实验设计表中。

(1)请填全表中的各空格;

(2)实验I中,NO的物质的量浓度(c)随时问(t)的变化如下图所示。请在给出的坐标图中画出实验Ⅱ、III中NO的物质的量浓度(c)随时间(t)变化的曲线,并标明各曲线的实验编号。

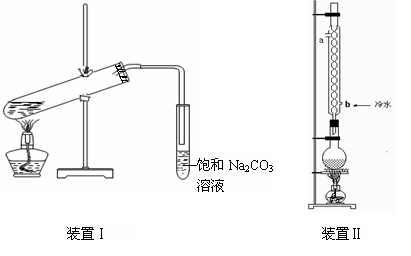

下图装置Ⅰ是实验室制乙酸乙酯的常用装置:

实验中所用的某些试剂及产物的相关数据如下:

| 物质 |

熔点/℃ |

沸点/℃ |

密度/g·cm-3 |

||

| 乙醇 |

-114 |

78 |

0.789 |

||

| 乙酸 |

16.6 |

117.9 |

1.05 |

||

| 乙酸乙酯 |

-83.6 |

77.5 |

0.900 |

||

| 98%H2SO4 |

10 |

338 |

1.84 |

回答下列问题:

(1)如果用CH3CO18OH与CH3CH2OH反应,写出该反应的化学方程式 ,浓H2SO4的作用是 。

(2)要从装置Ⅰ中右侧小试管中分离出乙酸乙酯,应进行的操作是:撤出小试管,将混合液倒入 (填仪器名称),用力振荡,静置, (填现象),然后将产物从_____口(填“上”或“下”)倒出。

(3)采用装置Ⅱ可提高乙酸乙酯的产率,结合表格中的数据,说明该装置可提高乙酸乙酯产率的原因: 。

在开展研究性学习活动中,某研究小组的同学设计了如下3套实验装置,用来收集和验证铁在高温下与水蒸气反应的气体产物。 (1)请指出能正确得出实验结论的装置(填"A"、"B"或"C")。

(1)请指出能正确得出实验结论的装置(填"A"、"B"或"C")。

(2)写出铁在高温下与水蒸气反应的化学方程式。

(3)怎样用简单方法检验收集到的气体,简述检验操作的方法和现象。

三草酸合铁酸钾晶体K3[Fe(C2O4 )3]·3H2O可用于摄影和蓝色印刷。某小组将无水三草酸合铁酸钾在一定条件下加热分解,对所得气体产物和固体产物进行实验和探究。请利用实验室常用仪器、用品和以下限选试剂完成验证和探究过程。

限选试剂:浓硫酸、1.0mol·L-1HNO3、1.0mol·L-1盐酸、1.0mol·L-1 NaOH、3%H2O2、0.1mol·L-1KI、0.1mol·L-1CuSO4、20% KSCN、澄清石灰水、氧化铜、蒸馏水。

(1)将气体产物依次通过澄清石灰水(A)、浓硫酸、灼热氧化铜(B)、澄清石灰水(C),观察到A、C中澄清石灰水都变浑浊,B中有红色固体生成,则气体产物是。

(2)该小组同学查阅资料后推知,固体产物中,铁元素不可能以三价形式存在,而盐只有K2CO3。验证固体产物中钾元素存在的方法是,现象是

(3)固体产物中铁元素存在形式的探究。

①提出合理假设

假设1:;假设2:;假设3:。

②设计实验方案证明你的假设(不要在答题卡上作答)

③实验过程

根据②中方案进行实验。在答题卡上按下表的格式写出实验步骤、预期现象与结论。

| 实验步骤 |

预期现象与结论 |

| 步骤1: |

|

| 步骤2: |

|

| 步骤3: |

|

| …… |