目前阶段,我国中等收入群体比重偏低、规模过小。如果一个社会的中等收入者占70 - 80%,最有利于社会稳定;如果未来10年,中国城镇中等收入群体比重提高到40- 45%,在不考虑人口规模变动的情况下,每年将带来0. 75万亿元左右的新增消费,由此推动中国成为全球最大消费市场之一。可以说,“扩中”是收入分配改革的“牛鼻子”。

结合材料,从矛盾特殊性的角度,分析中国维护社会稳定、释放消费潜力应该怎样做。

材料一:大会首次明确提出居民收入倍增发展目标。强调发展成果更公平惠及人民,这是将以更大力度改善民生和加强社会建设的明确信号。

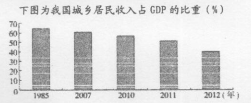

下图为我国城乡居民收入占GDP的比重(%)

注:西方发达国家居民收入占GDP比重一般为50%—60%,美国为65%,日本是60%,英国高达71%。

材料二:近十多年来,我国劳动者报酬占GDP的比重从53.4%下降到33.74%;企业盈余占GDP比重从21.23%上升到45.29%。而在发达国家,劳动者报酬占GDP的比重大多在50%以上。

(1)根据材料一、二,概括我国国民收入分配中存在的问题。

(2)结合材料一、二,请运用“收入与分配”的相关知识,为解决我国收入分配公平问题提出你的建议。

材料一:2014年5月份,全国财政收入13670亿元,比去年同月增加921亿元,增长7.2%。尽管前5个月财政收入增长情况好于去年同期,但受经济下行压力仍然存在,继续扩大营业税改征增值税试点等因素影响,财政收入增幅仍有回落压力。

材料二:

(1)结合材料一,分析造成财政收入增幅仍有回落压力的因素有哪些。

(2)结合材料二,分析全国财政在上述领域支出是如何实现促进社会公平、改善人民生活的物质保障作用的。

阅读下列材料,回答以下问题。

材料一:我国基尼系数的变化情况

| 20世纪80年代 |

2000年 |

2006年 |

2008年 |

2012年 |

| 0.21-0.27 |

0.4 |

04.63 |

0.469 |

0.474 |

注:基尼系数是反映居民之间收入差距程度的指标。0.2-0.3表示比较平均,0.3—0.4表示收入相对合理,0.4—0.5表示收入差距较大,0.5以上表示收入差距悬殊。

材料二:改革开放至今的城乡居民收入比:1978年这一数据是2.56倍,其后随着农村率先进行改革,到1983年这一数据降至1.82倍。20世纪90年代初期城乡居民收入比总体变化不大。但到了1999年,随着重工业增速超过轻工业并引领工业化进入中后期,这一数据明显攀升。2012年我国城镇居民人均可支配收入为24565元,农村居民人均纯收入为7917元,二者之比为3.10倍。

材料三:党的十八大报告在讲到实现全面建成小康社会时指出,要加快发展社会事业,全面改善人民生活,要形成合理有序的收入分配格局,要让中等收入者占多数,基本消除绝对贫困现象。

(1)试描述材料一、二分别反映的经济信息。

(2)结合材料三,运用所学经济生活知识,针对怎样解决收入差距拉大的问题请你提出合理化建议。

梁启超在《少年中国说》一文中写道:“故今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲则国胜于欧洲,少年雄于地球则国雄于地球。”“中小学弘扬和培育民族精神月”系列活动始于2004年,到2015年已有12年历史。该项活动旨在培养中小学生对伟大祖国的深厚情感,立志为中华民族伟大复兴发奋读书。

结合文化生活有关知识回答:

(1)作为青年学生,在实现中华民族伟大复兴的实践中,请你为弘扬和培育民族精神提出一些好的建议。

(2)为搞好“弘扬和培育民族精神月”活动,你认为学校可以开展哪些形式的宣传教育活动?(请写出三种形式)

马克思主义是发展的理论,它随着社会实践的发展而发展。马克思主义在中国传播和发展的过程就是马克思主义中国化的过程。在这一过程中产生了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,成为中国共产党必须长期坚持的指导思想。

结合材料,试用“哲学与时代的关系”相关知识,分析说明“全面建设小康社会,必须坚持党的一系列指导思想”的理论依据。