某中学学生在课余探讨明清时期的“闭关锁国”政策时,得出了以下结论,其中正确的是( )

| A.清朝时开放广州一处同外国通商,说明并不是真正“闭关锁国” |

| B.“闭关锁国”这一政策产生的根源在于统治者盲目自大、不思进取 |

| C.明清时期的“闭关锁国”政策成为影响资本主义萌芽发展的重要因素之一 |

| D.“闭关锁国”虽然妨碍了自身发展,但同时也削弱了西方资本主义的力量 |

董仲舒新儒学和先秦儒学的关系是

| A.本质完全相同 | B.本质完全不同 | C.继承和发展 | D.小部分的调整 |

根据理学家的观点,理在社会上的体现是

| A.君主专制制度 | B.儒家道德伦理 | C.人性 | D.世界的本原 |

近年来许多国家纷纷兴建孔子学院。在汉堡发现了一本在:1691年出版的《论语》英译本。该书译自法译本,法译本译自拉丁文译本。书的前言中说“这位哲学家的道德是无限辉煌的”。对以上的信息解读不正确的是

| A.优秀文化既有民族性又有世界性 | B.人类社会的文化逐渐走向一致 |

| C.孔子的思想在欧洲得到推崇 | D.《论语》曾在欧洲以多种语言流传 |

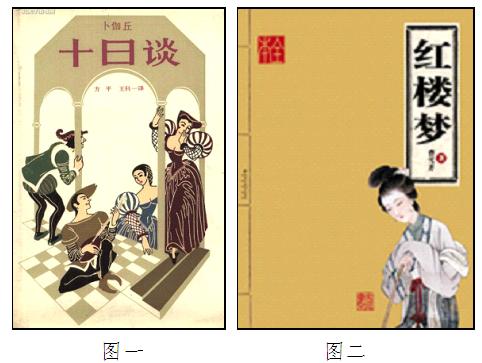

观察下图,图一反映的文学作品的内容与图二的内容相比,最突出的特点是

| A.反对皇权专制 | B.反封建礼教 | C.反殖民侵略 | D.反教会压迫 |

恩格斯曾经说:“文艺复兴”这个名字没有把这个时代充分表达出来,其含义是指

| A.它没有把古代希腊、罗马的文化全部复兴起来 | B.它没有将古代文化古为今用 |

| C.它没有准确揭示这场运动的实质 | D.它只是打着“复兴古典文化”的旗号 |