【历史——历史上重大改革回眸】

阅读材料,回答问题。

材料: 诚然,防止极贫极富,扶持中等阶层,使富有的自由民和贫苦的自由民都不致各走极端,是古典思想家们的政治信条。因此,他们对“贫富有所协调”的理论构想,并非为了最终消灭穷人或富户,而是寻求社会力量的平衡。

——解光云《古典时期雅典城邦对贫富差距的制度调适》

(1)为“防止极贫极富,扶持中等阶层”,梭伦采取了哪些经济措施?

(2)通过梭伦改革,其寻求社会力量的“平衡”是否达成,请结合史实加以说明。

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“在中国长达数千年的历史中,曾有过三次……大革命。第一次发生于公元前221年,它结束了领主封建制,创立了中央集权制的 帝国;第二次发生于1911年,它结束了帝国,建立了民国;第三次则发生在1949年,它建立了共产党领导的政权。”阅读下列材料,回答问题。

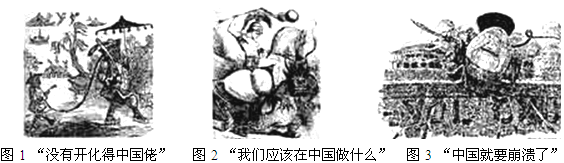

材料一图1、图2、图3分别在1858年4月、1860年12月、1900年7月登载于英国著名漫画杂志Punch。

材料二凡革命以前所有满清政府与各国缔结之条约,民国均认为有效,至于条约期满而至……革命以前,满清政府所借之外债及所承认之赔款,民国亦承认赔还之责,不变更其条件……凡革命以前满清政府所让与各国国家或各国个人种种权利,民国政府亦照旧尊重之……

——孙中山《对外宣言书》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析这一时期英国媒体对中国的看法及其成因,并指出爆发辛亥革命的外部原因。

(2)有评论认为辛亥革命在耸立起彪炳千秋的丰碑的同时,也留下了启迪后人的明鉴。根据材料二和所学知识,分析辛亥革命的不足及其原因

根据材料并结合所学知识回答问题。

材料 1900年10月16日英国和德国就中国问题签订《英德协定》,相约遵守下列原则:“第一,将中国之江河及沿海各口岸各国贸易及其他正当经济活动,自由开放,毫无差别。此为列强之共同永久利益;两国政府相约凡其势力所能及,对于一切中国领土均应遵守此原则。第二,德帝国政府及英女王陛下政府不得利用现时之纷扰在中国获得任何领土利益,其政策应以维持中国领土不使变更为指归。第三,若他国利用中国现时之纷扰,无论用何种方式,欲获得领土利益时,两缔约国关于为保护本国在华利益所采之步骤应保留初步之谅解。第四,两国政府应将本协定通知其他关系列强,如奥、法、意、日、俄、美等国,并请其接受本协定所采之原则。”

意大利和奥地利表示“深愿接受”此协定,“毫不踌躇而赞同之”。日本此时正“不安达于极点”,不仅表示“赞同此协定”,而且还愿意“加入此协定”。美国政府的答复则是,接受前两条,对第三条则无需表示任何意见,法国附和美国答复之内容。俄国声称对第一条“表示欢迎”,第二条尤与俄国的意旨相符,因为俄国政府在此次纷扰之初,即曾首先倡导将保全中国的完整和“旧国家制度”,作为对华政策的基本原则。

——摘编自《德国外交文件有关中国交涉史料选译》

(1)说明1900年前后列强对华政策的转变及其实质,并指出列强提出或接受《英德协定》的原因。

(2)简要分析《英德协定》对中国局势的影响。

东北亚地区的和平与发展符合时代的主题。阅读材料,回答问题。

材料一(甲午)战争的结果使日本一跃而为新兴的军事强国,挤进了帝国主义的行列,构成对朝鲜和中国安全的威胁,进而纵横捭阖,与西方强国争权夺利。

日本对于三国干涉还辽,强迫它交出已到手的赃物,引为奇耻大辱,认定日、俄为争夺朝鲜和中国东北迟早必出一战。1904年2月,日、俄双方相互宣战。

――摘编自丁铭楠等《帝国主义侵华史》

材料二 1905年,日、俄签订《朴茨茅斯和约》。其主要内容有:俄国承认日本在朝鲜的政治、军事、经济的绝对利益;俄国自中国东北搬兵,除辽东半岛外,东北的一切地方均交还中国;俄国将辽东半岛的租借权、南满铁路及有关特权均无偿转让给日本。

――摘编自赵建民《日本通史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出甲午战争前日本利用什么机会出兵朝鲜;说明甲午战争后日俄矛盾日趋尖锐以致引发战争的原因;分别归纳这两次战争对东北亚地区政治格局的影响。

—份护照

《天津条约》签订后,游历护照开始出现。通商口岸的外国人从领事馆取得护照,经当地海关道盖印,即可凭此护照进入内地游历。以下是一份护照的主要内容:

本领事遵行两国议定和约章程第八款,内载:准许法国人请照赴内地游历等因。兹有本国人名□□请照赴十八省游历,本领事深知系我国良民,为此给照,准其前往。故请烦大清执政大臣及各省文武官员验照放行,丝毫不得留难,并望以宾礼相待,随时照料,庶臻妥协,以示照给本咸遵约章毋违,永垂不朽也。

问题:

(1)除法国外,与清政府签订《天津条约》的还有哪些国家?

(2)你认为当时外国人持这类护照游历有哪些弊端?

近代世界史上,英国在政治变革与经济发展方面远远走在其他国家前列,由此成为现代化潮流的“领头羊”。阅读下列材料:

材料一工业革命之所以首先发生在英国,主要是由于该国在……十七世纪时,政治结构……已经发展到适合于工业化的程度。

——奇波拉《欧洲经济史》

材料二从18世纪70—80年代起,一直到19世纪30年代,……英国出现了这样一幅奇特的景象:保守主义的政治与快速发展的经济同行。

——刘成等《英国:从称霸世界到回归欧洲》

材料三 1796年时,120名下院议员是贵族或贵族子孙,占下院总人数的21%,还有数百人与贵族有亲戚关系,或者是在贵族的赞助下当选的,二者加在一起,超过全院人数的70%。

——程汉大《文化传统与政治变革》

材料四(英国)开始了产业革命,这一革命把经济力量的重心完全转移了。……1830年的资产阶级,同前一世纪的资产阶级是大不相同的。仍然留在贵族手中并且被贵族用来抵制新工业资产阶级的野心的政治权力,已经同新的经济利益不能相容了。于是必须同贵族进行一次新的斗争。

——恩格斯《社会主义从空想到科学的发展》英文版导言

请回答:

(1)依据材料一,结合所学知识,概括英国工业革命的原因。

(2)材料二中“保守主义的政治”是如何建立的?依据材料三,结合所学知识,概括该时期保守主义政治的特征。

(3)材料四中“一次新的斗争”指什么?依据材料四,概括这次斗争的原因。

(4)综合上述材料,谈谈现代化各要素之间的关系。