材料一

高祖皇帝晚年手敕太子书:"吾遭乱世,当秦禁学,自喜,谓读书无益。洎践祚(及登基)以来,时方省书,乃使人知作者之意。追思昔所行,多不是……吾生不学书,但读书问字而遂知耳……今视汝书,犹不如吾。汝可勤学习。每上疏,宜自书,勿使人也。"

--摘自【明】梅鼎祚编《两汉文纪》

材料二

1942年5月22日八路军将领左权在给妻子刘志兰的信中写道:

此间一切正常,惟生活则较前艰难多了,部队如不生产则简直不能维持。我也种了四五十棵洋姜,还有二十棵西红柿,长得还不坏。想来太北(女儿名)长得更高了,懂得很多事了。有时总仿佛有你及北北与我在一块玩着、谈着,真是快乐。可惜三个人分在三起,假如在一块的话,真痛快极了。

志兰!亲爱的:别时容易见时难,分离二十一个月了,何日相聚?念、念、念、念!愿在党的整顿之风下各自努力,力求进步吧!以进步来安慰自己,以进步来酬报别后衷情。

--摘编自中国人民抗日战争纪念馆等编《抗战家书》

材料三

1944年6月6日盟军将领巴顿将军在给儿子乔治的信中写道:

BBC电台今天早晨说,盟军空降部队和登陆艇大规模在海岸登陆。虽然没有亲自参加此次军事行动,我率领的这支英雄部队很快就会在那里了。优秀的战士可以分为两种:不莽撞的与莽撞固执的。我是后者。人必须选择自己的一种方式,然后坚持下去。武器在更新,但使用武器的人并没有改变。你要客观地读历史,多读些人物传记,你必须知道历史上的人们是怎样做出反应的。要赢得战斗,你绝对不能怀疑你有能力做个好士兵。我所取得的成就在于,你一直相信我对军事的判断是正确的。

--摘编自【美】安德鲁·卡洛尔《美军战争家书》

(1)根据材料一,回答汉高祖对太子的要求及其原因。结合所学知识,指出"秦禁学"的具体表现。

(2)根据材料二,概括这封家书的主要内容。结合所学知识,回答中国共产党领导的敌后战场在抗日战争中的地位,抗日战争胜利的意义如何?

(3)根据材料三回答,为了让儿子成为一名"优秀的战士",巴顿提出了哪些建议?结合所学知识,指出"此次军事行动"的名称及历史意义。

(4)结合以上材料,请自选一个角度,谈谈你对家书的认识。(要求:观点鲜明,史论结合)

阅读下列材料:

材料一:一九七九年那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般聚起座座金山。

材料二:1992年这位老人南巡时指出:“计划多一点,还是市场多一点,不是资本资义与社会主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本资义也有计划;市场经济不等于资本资义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。

请回答:

(1)材料一中春天的内涵是什么?“南海边画了一个圈”又指的是什么?

(2)材料二中老人南方谈话强调判断社会主义建设实践的标准是什么?同时指出社会主义的本质是什么?

(3)20世纪80年代末,我国初步形成了对外开放格局。该格局的特点是什么?

唐先生出生于19世纪末,在民国初年开始经商,并投资于纺织业,他的企业在早期发展的非常迅速。请问唐氏家族在民国初年(1912年——1919年)能迅速发展的有利因素有哪些呢?国民党统治后期,唐氏家族的发展困难重重,请问在民国末年唐氏家族的发展遇到困境的原因又有哪些呢?

阅读下列材料:

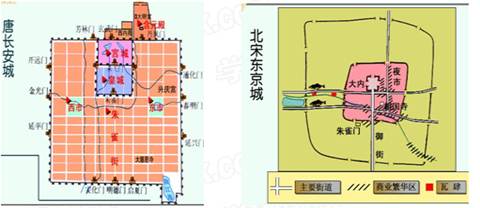

材料一:唐都长安平面图材料二:北宋东京(汴京)城平面图

材料三:明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺织业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。

请回答:

(1)观察材料一、二两图,与唐代长安比较,北宋东京城市商业有什么新变化?

并分析出现这种变化的根本原因。

(2)据材料三分析,明清时期城市发展出现的新特点是什么?

(3)根据材料并结合所学知识,指出中国古代商业发展的主要特点。

材料一

图一

图二

图三 图四

材料二

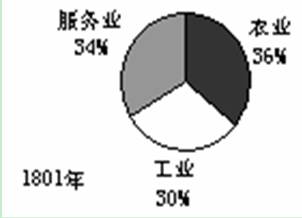

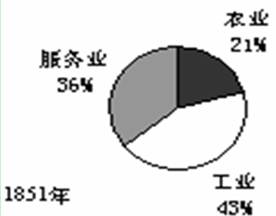

英国各行业就业人数占总就业人数的比例(%)

回答:

(1)图一二和图三的使用将人类社会分别带入什么时代?

(2)图三、图四反映了人类哪一次工业革命的情况?它们代表了这一时期科学技术在哪些新兴工业方面的应用?图四的发明是由哪一发明直接引发的?

(3)材料二反映了从1801年至1951年的50年间,英国各行业就业人数的比例发生了什么变化?导致这一变化的主要原因是什么?

(4)两次工业革命对世界市场形成产生了什么不同的影响?

阅读下列材料

材料一

台湾高山族耕田图

材料二徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青芬氲。机梭声札札,牛驴走纷纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。——白居易《朱陈村》

材料三松江旧无暑袜店,暑月间穿毡袜者甚众。(明)万历以来,用尤墩布为单暑袜,极轻美。远方争来购之,故郡治西郊,广开暑袜店百余家。合郡男妇,皆以做袜为生。从店中给筹取值,亦便民新务。

——〔明〕范濂《云间据目抄》

材料四机器制造创于泰西(西方资本主义国家)而效行于中国……天津麦面盛行,今秋又有宁人(指朱其昂)购来磨面机器一座,在紫竹林招商局下开张磨坊,名曰“贻来牟机器磨坊”。日计焦煤若干,及用机器司务两人外,又需小工十余人,开销似乎过费。然事半功倍,出面极多;且面色纯白,与用牛磨者迥然不相同。

——1878年12月14日《申报》

请回答:

⑴ 据材料一、二,概括我国古代农业经济的基本特点。

⑵ 据材料三,指出“暑袜店”主与制袜“合郡男妇”之间的关系,说明了什么?结合所学知识,指出这种“关系”发展缓慢的政策原因。(2分)

⑶ 据材料四,概括中国经济结构出现的变化。与材料三相比,分析其特点。

⑷ 综合上述材料,概述中国社会经济的发展趋势。