保证政府官员的清正廉洁,提高政府官员的行政能力和效率,是古今中外政治史的一个重大问题。

英国革命后虽建立了君主立宪制,但保留了国王许多特权,如录用官员之权,于是国王封官许愿,笼络人心。不少昏聩无能之辈在政府中高居要职。可见,在英国革命胜利初期,议会对国王的均衡和制约关系并不稳定。政治丑闻屡见不鲜,政府声名狼藉。随着英国的两党制成熟,下院多数党控制内阁,哪一个政党执政,就把官职作为“胜利果实”进行分赃,分给他们的支持者。所以,每次执政党的更替都要引起政府人员的大换班,使政府工作混乱。可见,无论是“恩赐官职制”还是“政党分赃制”,都有严重的弊端。一个是营私舞弊,买卖官职,使不学无术之徒充斥官场;另一个是造成行政系统动荡,政策缺乏的连续性。为了使政府在政党轮替时工作保持稳定,19世纪初,在政府各部设立“常务次官”及其下属的“文职服务员”,按规定他们不得参加政党活动,也不与内阁共进退。19世纪40年代,英国完成工业革命,代表工业资产阶级利益的自由党长期执政。到19世纪后期,自由党政府颁布改革文官体制的法令,规定文官均需通过公开考试,择优录用。剥夺了贵族垄断官职的特权,确立了英国文官制度。英国文官制度的创立是工业资产阶级反对封建残余势力和资产阶级保守势力的胜利,从此剥夺了他们对行政机构的控制,使官员成为执行政府意志的可靠工具。

——摘编自王铭《英国文官制度述论》

阅读材料,结合所学知识,对材料二所蕴含的历史信息进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

中美两个大国关系是当今世界最重要的国际关系之一。阅读材料回答问题。

材料一美国在很长一段时间内(19世纪中期)执行的是“小舢板”政策,即跟英国军舰后面,搭英国以武力迫使中国割地赔款、开放口岸的顺风车,即占到了中国的便宜,但又不成为中国应对的矛盾焦点。

-------《中国人怎样看美国----一个历史的考察》

1899年,美国政府先后向英、俄等六国政府提出在中国实行所谓“门户开放”、贸易机会均等的照会。 主要内容是: 美国在承认列强在华“势力范围”和已经获得的特权前提下,要求“利益均沾”。

-------- 根据百度资料整理

材料二从1941年太平洋战争爆发到1945年反法西斯战争胜利,中国人民对美国的友好和感谢的心情达到高潮。

------赵启正《中国人眼中的的美国和世界》

材料三我愿意非常明确地表明,我反对给中国共产党以外交承认。同样我反对接纳中国共产党进入联合国。

-------1960年尼克松发表的谈话

没有中华人民共和国及其7.5亿人民的参加,是不可能有稳定和持久的和平的。正因为如此,我早在好几个方面采取主动行动,为两国之间的比较正常的关系敞开门户。

--------1970年7月15日尼克松的讲话

(1)根据材料一并结合所学知识归纳19世纪中期美国对华政策及其表现,说明到19世纪末美国对华政策的变化并分析造成这种政策变化的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识回答为什么近代史上中国人民对美国带有“友好和感谢的心情”?

(3)根据材料三说明新中国建国后美国对华政策的调整,并分析导致这种政策调整的原因。

(4)综合上述材料,分析导致两国关系变化的因素。

阅读下列材料,回答问题:

材料一长时期以来,军政和绝大部分公民把意大利战争和埃及战争的英雄人物第一执政当作偶像来崇拜,都齐声祝愿他能有一个同他的名望和同法国的伟大相符的称号。……大家感到他有一个国家最高元首的称号是顺理成章的,因为他实际上已扮演了这样的角色。……要说是皇帝篡夺了金銮宝座,那么我们可以说,他身边的同谋比善于导演喜悲剧的所有暴君都多,因为四分之三的法国人都参与了他的阴谋。

——(法)康斯坦《回忆拿破仑》

材料二在获得政权以后,有人曾希望我能成为华盛顿。话是不难说的,而且显然,那样轻易说这种话的人是由于不了解时、地、人和事。如果我在美国,我也会愿意做一个华盛顿,可是不会有多大成就;因为我看不出有什么理由能不那样做。不过,如果他是在法国,处于内部分裂和敌人入侵的情况下,我不相信他会成为他在美国那样的人,他要是那样,那么他不过是一个蠢人,并且只会使巨大的灾难继续下去而已。就我而言,我只能做一个加冕的华盛顿。

——1815年11月29—30日拿破仑与拉斯卡斯的谈话,《拿破仑书信集》

材料三 华盛顿异人也,其事勇于胜广,割据雄于曹刘。既提三尺剑,开疆万里,乃不僭位号,不传子孙。而创为推举之法,几于天下为公。

——徐继畬《瀛环志略》

请回答:

(1)依据材料一,概括促成拿破仑称帝的因素。

(2)依据材料二,概括拿破仑认为他只能当一个加冕的华盛顿的原因。

(3)材料三中“提三尺剑,开疆万里”具体指什么?请举两例说明华盛顿“不僭位号,不传子孙”。材料中“创为推举之法”是指什么? 这段材料反映了作者的什么心情?(11分)

(4)华盛顿为维护本国的民主制度作了哪些努力?

请仔细阅读下列材料,运用你所掌握的历史知识和这些材料所提供的信息回答问题。注意,仅仅对问题作“是”、“否”式的判断是不给分的,应当解释或论证你的判断。

材料一“人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流”─此四事者,富强之大经,治国之大本也。……试观日本一国,与西人通商后于我,仿效西方亦后于我,其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观……。”

——孙中山《上李鸿章书》(1894年6月)

(1)孙中山上书李鸿章的目的是什么?

材料二“革命为唯一法门。”“我们必须倾覆满州政府,建设民国。革命成功之日,……废除专制,实行共和。”

——孙中山《在檀香山正埠荷梯厘街戏院的演说》(1903年12月13日)

(2)与材料一相比较,就改造中国的方法和目的而言,1903年孙中山的思想就有了哪两个显著变化?___________________________________________

材料三“这十三年来,政治上、社会上种种黑暗腐败,比前清更甚,人民困苦,日甚一日,……俄国虽迟我革命,而已成功;我虽早六年革命,而仍失败。”

——孙中山《国民党改组问题》(1924年1月)

(3)造成辛亥革命后13年中国政治、社会黑暗腐败的主要原因是什么?俄国革命和当时的中国革命有什么本质区别?

材料四“我已嘱国民党进行民族革命运动之工作,俾中国可免帝国主义加诸中国的半殖民地状况之羁缚。为达到此目的起见,我已命国民党长此继续与你们提携。”

——孙中山《致苏俄遗书》(1925年3月)

(4)为了这场“民主革命”,孙中山在他生命的最后几年中,在思想、政治和方针政策上有何重大发展?

(5) 综合材料一至四,并运用你的历史知识,对孙中山作一最简要的评价。

阅读下列材料:

材料一 丞相王绾等言:“诸候初破,燕、齐、荆等地远,不为置王,毋以镇之。请立诸子,唯上幸许。”始皇下其议于群臣,群臣皆以为便。廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸候更相诛伐,周天子弗能禁。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚是易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸候不便。”

一一《史记·秦始皇本纪》

材料二 贞观二年,太宗谓侍臣曰:“凡事皆须务本。国以人为本,人以衣食为本。凡营衣食,以不失时为本。夫不失时者,在人君简静乃可致耳。若兵戈屡动,土木不息……可得乎?”(太宗)又谓曰:“汝(指太子李治)知舟乎?”对曰:“不知。”曰:“舟所以比人君,水所以比黎庶。水能载舟、亦能覆舟。尔方为人主,可不畏惧!”见其休于曲木之下,又谓曰:“汝知此树乎?”对曰:“不知。”曰:“此木虽曲,得绳则正。为人君,虽无道,受谏则圣。”

一一《贞观政要》

材料三 唐太宗在总结他的事业成功的经验时说:“自古帝王多疾胜已者,朕见人之善,若已有之。人之行能,不能兼备,朕常弃共所短,取其所长。人主往往进贤则欲置诸怀,退不肖则欲推诸壑,朕见贤者则敬之,不肖者则怜之,贤与不肖则各得其所。人主多恶正直,阴诛显戮(明詄暗杀)……朕践祚(即位)以来,正直之士,比肩于朝,未尝黜责一人。自古皆贵中华,贱狄夷,朕独爱之如一,故其种落皆朕如父母。此五者,朕所以成今日之功也。”

一一《资治通鉴》卷198

材料四 康熙二十一年(1682年)九月,郑氏集团派人到福建(同朝廷)议和,请求“照琉球、高丽外国之例,称臣奉贡”,而不削发登岸,康熙帝表示“台湾不可与琉球、高丽外国比”,拒绝郑氏请求。

一一《中国通史全编》

材料五 (清朝康熙二十二年,即1683年)十二月初一日,施琅往福建省……会议台湾去留。众以留恐无益,弃虞有害,各议不一。施琅遂决意主留。题疏曰:“台湾地方,北连吴会,南接粤桥,延袤数千,山川峻峭,港道迂回,乃江、浙、闽、粤;四省之左护……臣奉征讨,亲历其地,备见野沃士膏……一切日用之需,无所不有……此曾为红毛聚处,无时不在涎贪,亦乘势以图……断乎不可弃……”圣祖览琅疏,下部议:“台湾古为盛天府、万年州、三兴州。今改为台湾府,辖三县。”……遂收入版图,设置学官教化,永为海外文物富饶之邦矣。

一一江日升《台湾外纪》

请回答:

(1)根据材料一,秦始皇采纳了谁的建议?并采取了什么措施?你是如何评价秦始皇的这项措施的?

(2)根据材料二,唐太宗认为国家的根本是什么?农业的根本是什么?怎样才能做到不失国之本、农业之本?

(3)材料三中,唐太宗系统地总结了他在事业上获得成功的经验,请概括指出其中最主要的三点内容。

(4)根据材料四,说明康熙帝为什么认为台湾不可与高丽相比?根据材料五,说明康熙帝对“台湾弃留问题”作出了怎样的决策?

阅读下列材料:

材料1:“从摇篮到坟墓”——某西方国家的福利体系

| 养老金: |

| 65岁以上的瑞典公民享受养老金,金额以其一生收入的多少和纳税情况评算。养老金的来源则由雇主和雇员各支付一半。 |

| 父母保险及儿童护理: |

| 产妇休产假可领取产假补贴,孩子入托费90%由国家负担,16周岁前可领取儿童补贴。 |

| 医疗保险: |

| 瑞典公民都享受公费医疗,超出规定金额部分可享受50%~90%补贴。 |

| 失业补贴:瑞典失业者都可以领取失业救济,金额为原工资的75%。 |

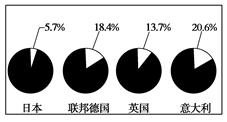

材料2:主要西方国家社会保险开支占国家生产总值的比重(1971年)

请回答:

(1)结合材料1,战后西方发达国家福利制度有何特点?

(2)从材料2看,战后西方发达国家福利制度是建立在怎样的经济基础之上的?

(3)“福利国家”建成后有人宣称:“为每日的面包而斗争的时代已一去不复返了!”也有人认为:“高福利和经济增长势不两立。”结合所学知识,谈谈你对“福利国家”的看法。