【历史-20世纪的战争与和平】阅读材料,回答问题。

材料一 《报知新闻》的社论《天赐良机终于到来》(1941年12月9日晚报)说:“残虐无道,掠夺瓜分世界,地球上人类应当共同拥有的财富与资源的80%被他们占有。恬不知耻的英美,竞进一步把魔爪伸向了东亚的最后一块肥肉——中国大陆。国民,奋起吧!国民,前进吧!照耀我们的是三千年国体的精华!”

——前坂俊之《太平洋战争与日本新闻》

(1)依据材料一指出该社论对太平洋战争起因的认识。对此,你有何评价?

材料二 在被称为“没有比这里竞争更激烈”的新闻界,战争就是扩大发行量的最好机会。反对战争不仅会引来政府和军部的不满,也会惹怒国内爱国主义的民众,发表反战言论的报纸会被骂为“卖国贼”“汉奸系”。……政府还出台了《报纸法》等言论管制的法律法规,一旦发现违反禁令的文字将被审查部门禁止发行,每一次禁止发行都将造成报社的巨大损失,政府和军部还会利用利益关系恐吓广告主刊登报纸广告,彻底断绝报社的收入来源。

——王绍贝《“搭上性命的新闻报道”时代》

(2)依据材料二分析日本报界在近代成为战争宣传机器的原因。

阅读下列材料,回答问题。(15分)

儒、释、道是中国传统文化的三大流派,三者间的关系经历了漫长演变。

材料一周道衰,孔子没,火于秦,黄老于汉,佛于晋、魏、梁、隋之间。其言道德仁义者……不入于老,则归于佛。……后之人其欲闻仁义道德之说,孰从而听之?老者曰:“孔子,吾师之弟子也。”佛者曰:“孔子,吾师之弟子也。”为孔子者,习闻其说,乐其诞而自小也,亦曰“吾师亦尝师之”云尔。

——韩愈《原道》

材料二佛法为中国患千余岁,世之卓然不惑而有力者,莫不欲去之。 ……攻之暂破而愈坚,扑之未灭而愈炽。遂至于无可奈何。是果不可去邪?盖亦未知其方也。……然则礼义者,胜佛之本也。今一介之士知礼义者,尚能不为之屈,使天下皆知礼义,则胜之矣。此自然之势也。

——欧阳修《本论》

材料三然以释氏所见,较之吾儒,彼不可谓无所见,但却只是从外面见得个影子,不曾见得里许真实道理,所以见处则尽高明脱洒,而用处七颠八倒,无有是处。

——朱熹《答陈卫道》

请回答:

(1)材料一中,“火于秦,黄老于汉,佛于晋、魏、梁、隋之间”分别指什么历史事件或现象?为什么到隋唐时人们“言道德仁义者……不入于老,则归于佛”?

(2)材料二中,欧阳修是如何看待佛、儒关系的?

(3)材料三中,朱熹对佛学持何种态度?对他的思想产生了什么影响?

阅读材料,回答问题。

材料一 人文主义歌颂世俗蔑视天堂,肯定“人”是现世生活的创造者和享受者,提倡科学文化,反对蒙昧主义,要求文学艺术表现人的思想感情,科学为人谋福利,教育要发展人的个性,要求把人的思想感情和智慧从神学的束缚中解放出来。

——《十六、十七世纪科学、技术和哲学史》

材料二 正如艾赛亚·柏林所说:“牛顿思想的冲击是巨大的,无论对它们的理解正确与否,启蒙运动的整个纲领,尤其是在法国,是有意识地以牛顿的原理和方法为基础的,同时,它从他那惊人的成果中获得了信心并由此产生了深远的影响。”

——科恩《科学中的革命》

材料三 科技、工业和政治领域内发生的这三大革命使欧洲获得了影响和支配世界的势不可挡的力量。……西方确立了它在世界政治、经济、军事、文化领域的优势,并对世界产生了深远的影响,从而强有力地推动了全球一体化进程。

——《世界通史教程·近代卷》

(1)据材料一及所学知识分析人文主义对近代自然科学兴起的作用。

(2)材料二中所说的“牛顿的原理”指的什么?说明牛顿的成就对启蒙运动产生的影响。

(3)据材料三结合所学知识,指出西方是如何确立其优势地位的。

阅读材料,回答下列问题

材料 王尔敏教授认为,晚清知识分子因西方文物制度的输入,以及外力的侵逼,产生了对于时代环境的醒觉,从而展开了思想的转变,这个转变的历程,酝酿着中西观念的激荡,新旧杂糅和更新的创造,同时对于实际政治社会的感染和潜移默化,都随时在扩张其影响。图示如下:

(1)根据材料并结合所学知识,总结近代中国思想观念多发、多变的原因。

(2)结合所学知识,论述思想观念的更新对历史进程的影响。(要求:联系近代重大历史进程发生的史实;观点明确;史论结合;言之有理即可)

二战以来的美国对世界局势的走向具有较大影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一……世界已分为两个敌对的营垒,一边是“极权政体”,一边是“自由国家”,在世界历史的这一时刻,几乎每一个国家都必须在两种不同的生活方式中进行选择……我相信美国的政策必须是支持自由人民抵制少数武装分子或外来压力试图进行的征服活动。我相信,我们必须帮助自由民族通过他们自己的方式来安排自己的命运。

——1947年3月12日杜鲁门在国会的演说

材料二现在,当我们环顾我们所处的世界时,我们美国已经不再处于十分突出的地位或者完全占支配地位了……现在我们面临着这样一种局面,另外四个潜在的经济力量……有能力、有人可以在各个方面向我们挑战——即使没有可以那样做的政府,至少有可以那样做的人。

——《尼克松在堪萨斯城的讲话》(1971年7月6日)

材料三 冷战时期的批评家曾经指责一些军事联盟……推动了高昂的军备竞赛,并使地区冲突一直有转变成超级大国之间核对抗的危险。冷战结束后,赞扬这些军事联盟具有控制冲突升级的能力却成为时尚。

——《新全球史》

材料四1995年,越南战争时期美国决策人物之一、前国防部长麦克纳马拉评价这场战争说:“无论是我们的人民,还是我们的领袖,都不是万能的。……我们并不拥有天赋的权利,来用我们自己的理想或选择去塑造任何其他国家。可是,在世界许多地方,我们仍然在重复着类似的错误。”

(1)材料一中的“自由国家”指什么?依据材料一,指出美国政策的核心内容。据所学知识指出战后初期美国推行这一政策的表现。

(2)据材料二并结合所学知识,分析“美国已经不再处于十分突出的地位或者完全占支配地位”的原因。为此,美国亚洲外交政策做了怎样的调整?

(3)依据材料三并结合所学,谈谈你对冷战的认识。

(4)综合上述材料,直到今天,美国“仍然在重复着类似的错误”的实质是什么?对世界局势有什么危害?中国应该如何应对?

世界贸易反映出参与国的经济水平和特点。阅读材料,回答问题。

材料一 汉代开辟了陆上丝绸之路和海上丝绸之路。《汉书·地理志》记载,汉代商人的海上贸易已包括了全部南海诸国和整个印度洋区域,并远伸到西亚乃至欧洲。……隋唐时期全国统一,陆路丝绸之路除沿袭汉魏时的南路、北路外又增加新路,并出现了登州、扬州、明州等著名港口,唐朝在广州首次设市舶使管理海外贸易……两宋时期,北方少数民族政权强大,宋政府对海上贸易采取支持、鼓励的态度,……与宋朝有海上贸易往来关系的国家多达60个以上,……

——齐涛《中国古代经济史》

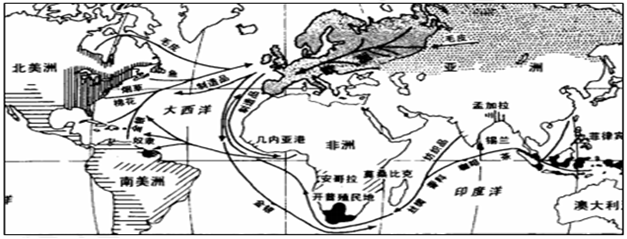

材料二 1500年以后欧洲商队路线图

材料三 在19世纪50年代~60年代,卷入世界市场的大多是农业占主导地位的国家,它们共同围绕着一个巨大的工业中心——英国。……从1870年至1913年,原料和工业制成品的贸易额都增加了两倍多,这说明发达国家和初级产品生产国家之间的国际分工以及世界各国之间的相互依赖程度都加强了。其中1900年,各主要资本主义国家在世界贸易中所占的比重为:英国19%,美国12%,德国13%,法国9%。

——马世力《世界史纲》

材料四 新丝绸之路经济带,……包括西北五省区(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)和西南四省区市(重庆、四川、云南、广西)。东边牵着亚太经济圈。西边系着发达的欧洲经济圈,被认为是“世界上最长、最具发展潜力的经济大走廊。”

材料五 东南亚地区自古以来就是“海上丝绸之路”的重要枢纽,中国愿同东盟国家加强海上合作,使用好中国政府设立的中国—东盟海上合作基金,发展好海洋合作伙伴关系,共同建设21世纪“海上丝绸之路”。

——节选2013年10月3日中国国家主席习近平在印度尼西亚国会的重要演讲

(1)根据材料一归纳中国古代对外贸易的特点。

(2)根据材料二和所学知识,指出16世纪初—18世纪中期世界贸易中心所在和欧洲进行海外贸易的主要方式。

(3)根据材料三,概括19世纪中期到20世纪初世界贸易的特点。

(4)根据材料四、五和所学知识,概括当前中国提出“一带一路”战略的有利因素。