在国家的顶层制度设计中,集权还是放权,考验的是管理者的智慧。阅读材料,回答问题。

材料一 在自然状态中,人人都有处死一个杀人犯的权力。

人们充当自己案件的裁判者是不合理的,自私会使人们偏袒自己和他们的朋友,心地不良、感情用事和报复心理都会使他们过分地惩罚别人。

上帝用政府来约束人们的偏私和暴力。

——节选自洛克《政府论》

(1)根据材料一,概括个人权利让渡于政府的必要性。

材料二

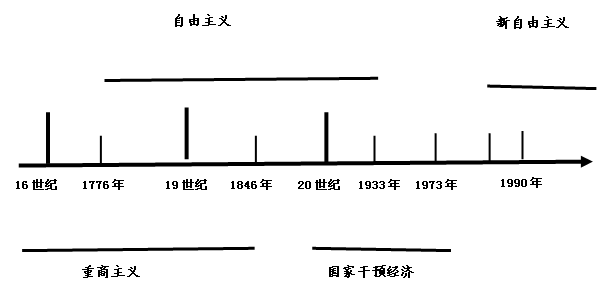

(2)西方国家经济运行机制经历了一个“集权——放权——集权——放权”的历程,根据材料二并结合所学知识叙述这一历程。

材料三 改革行至1984年前后,随着权利下放及经济复苏,各种新的政治难题层出不穷,在决策层和理论界发生了重大的争论和分歧。

在厉以宁看来,计划经济的最大弊端是剥夺了企业自主创新能力,从而扭曲了资源的市场化配置,因此全部经济体制改革的核心,必然是企业制度本身的重新改造,即财产关系改造,换而言之,只要把企业“还”给了市场,经济体制自然将实现转轨。

吴敬琏认为,当前的中国改革,行政性分权步子迈得太快,而经济性分权则远远不足,“行政性分权充其量不过是使企业从原来中央机关的附属物变为地方行政机关的附属物”,因此,不应当笼统地把改革的目标定为“分权”,而应当区分性质不同的权利,行政性权利应当适当集中,经济性权利则应充分下放。

——据吴晓波《历代经济变革得失》整理

(3)根据材料三比较厉以宁与吴敬琏观点的异同,结合所学知识,分析出现这一争论的历史背景。

2012年在党的十八大政府工作报告中提出了努力提高我国对外开放的质量和水平,形成开放型经济新格局的目标。回顾30多年对外开放的历程,中国是如何一步步扩大对外开放,融入世界潮流的呢?阅读材料,回答问题。

| 措施 |

典型代表 |

意义 |

| 经济特区 |

① |

成为中国对外开放的突破口和经济体制改革的“试验田”。 |

| 开放14个沿海城市 |

② |

形成我国对外开放的“黄金海岸”,有力增强了中国改革开放的活力。 |

| ③ |

长江三角洲、珠江三角洲、闽南三角区等地区 |

加快了对外开放的步伐,有力推进了改革开放和社会主义现代化建设。 |

| 1990年开放上海浦东地区 |

上海浦东 |

④ |

(1)根据所学知识,完成表格。

区位优势是什么?我觉得它应该包括优越的地理位置、所依托的国际与国内市场及所处的交通、能源大环境等方面。毗邻港澳(或面对台湾)、华侨众多、商品经济比较发达,是中央对广东、福建两省在对外经济活动中实行特殊政策、灵活措施的一个重要因素。这就是我国经济特区的区位优势。

——摘自罗木生《区位优势对经济特区的影响》

(2)根据材料指出我国对外开放为什么首先选择在广东、福建两省试点?结合所学知识分析我国对外开放格局的特点。

(3)英国《卫报》曾发表了题为《如果20世纪止于1989年,那么21世纪则始于1978年》的文章。作者马丁·雅克提出 “21世纪始于(中国的)1978年”。结合所学谈谈你对这一观点的理解。

阅读材料,回答问题。

材料一我国极大多数农民都经营着细小的个体经济,我们把我们拟定的共产主义社会纲领中可以实现的东西先建立起来,这在某种程度上脱离了广大农民的常规,……我们原来打算直接用无产阶级国家的法令,在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的生产和产品分配。现实生活说明我们犯了错误。

——《列宁选集》

材料二 1933年5月12日,美国国会通过了第一部《农业调整法》。该法案采取的主要策

略是“限额耕种”,农户自愿与政府签订市场协议,凡是根据政府“按户分配耕地面积计划”,“自愿”减少耕地、限制产量的农户都可以得到政府的津贴。……当时实行《农业调整法》时,引起了美国民众的强烈抗议,那些正在债务中挣扎的农场主们也不明白为何要控制种植,他们对农业调整议案也抱有戒心。

——《政府对农业的“哺育”——浅析罗斯福新政的农业政策》

材料三 “社会主义社会的基本矛盾仍然是生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间的矛盾。我们改革经济体制,是在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的一系列相互联系的环节和方面。这种改革,是在党和政府的领导下有计划、有步骤、有秩序地进行的,是社会主义制度的自我完善和发展。改革的进行,只应该促进而绝不能损害社会的安定、生产的发展、人民生活的改善和国家财力的增强。

——选自《十二大以来重要文献选编》

阅读材料,回答问题:

(1)依据材料一并结合所学知识分析,“我们犯了错误”指的是什么?为纠正这一错误,采取了什么措施?

(2)依据材料二结合所学知识分析,美国国会通过《农业调整法》的背景是什么?针对民众的“抗议”和“戒心”,你如何理解“限额耕种”的积极作用?

(3)依据材料三从产生的原因和结果两方面分析家庭联产承包责任制的正确性。

中国古代城市经济发展是商品经济活力逐渐增强的表现,但在封建社会中,始终是自然经济的补充,没有新的突破。

材料一 “其余坊巷市井,买卖关扑,酒楼歌馆,直至四鼓后方静,而五鼓朝马将动,其有趁卖早市者,复起开张。无论四时皆然。”

——(宋)耐得翁《都城纪胜》

材料二 明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。……丝织巨镇盛泽镇“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之……”。到乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍……”

——岳麓版高中教材

材料三 西方的经济发展总的来说是“渐进”的,而中国的发展有自己的逻辑。……中国很长的历史都是中央集中行政管理与小农自主生产相结合。这种模式存在的主要问题,是集中的行政管理阻止任何除农业以外的新尝试……

阅读材料,回答问题:

(1)根据材料一概括指出宋代城市经济发展所呈现的特点。

(2)根据材料二指出明清时期城市经济发展的主要原因。

(3)纵观中国历史,概括指出“这种模式”“阻止任何除农业以外的新尝试”的表现和影响。

随着资本主义国家经济和社会的发展,社会保障体系开始建立起来。阅读材料,回答问题。

材料一1933—1939年,美国政府各项救济工作的支出总额达到了约180亿美元。这样的结果,毫无疑问的就是造成了美国政府的连年赤字,……1936年财政年度的赤字是43亿美元,……但客观效果却使整个国家的境况有所好转,大大减轻了失业者的贫困和痛苦。

——温荣刚《罗斯福实行赤字财政政策的原因分析》

(1)1933—1939年罗斯福政府采取了哪些方面的措施进行“救济”?这些社会救济举措对美国社会产生了什么影响?

材料二 1981年1月里根就任总统后即着手社会保障制度的改革。1983年3月国会通过一揽子社会福利改革计划,它削减了一些社会保障项目,如对低收入家庭的援助项目等,用以解决当时出现的社会福利的过重负担。里根政府强调州和地方政府要承担社会保障的某些责任,它规定在10年内把几十项福利与公共服务项目在三级政府间管理财政收支上作出明确划分。里根政府推动私营福利事业的发展,强调调动私营保险业的积极性,给予私人养老金计划以更多的税收优惠,并使更多的人参加个人退休储蓄帐户。

——整理自黄安年《当代美国的社会保障政策 》

(2)根据材料二概括里根政府社会保障制度改革的主要内容,并结合当时美国经济形势分析里根政府此项改革的重大变化。

材料三德国在社会保障问题上强调收入的再分配,并以明确的法律形式保护社会上受助者的各项基本权利,通过各种社会保障措施的实施,尽可能地扶持受助者的自主和自立能力,使他们尽快地以独立公平的资格参与市场竞争。……这种政策不同于北欧国家的普遍福利主义政策,也不同于英法的平等主义原则。

—摘自《战后德国社会保障制度的特点探讨》

(3)根据材料三和所学知识,分析战后德国社会保障制度的特点

货币是社会经济发展历程的标记、符号。阅读材料,结合所学知识回答问题。

交子

这些长途贩运的商人,他们财力雄厚,经营着大宗买卖,但是这些商人在市场购买和贩运商品时,却必须使用市场上通用的货币才能实现支付手段,如“川界用铁钱,小钱每十贯重六十五斤,折大钱一贯重十二斤。街市买卖,至三五贯文即难以携持”。……这就使纸币的产生成为可能。……宋代四川广都所生产的楮皮纸,纸面紧密,吸墨性好,厚度坚韧,耐折叠,不易磨损,于是楮纸成为印刷纸币的专用纸。

——刘君 《浅谈交子产生的原因》

(1)据材料,说明世界上最早纸币——交子出现的原因和条件。

英镑

19世纪下半叶,以英镑为中心的国际贸易和投资体系覆盖全球,90%的国际支付以英镑进行。

(2)19世纪下半叶,英镑之所以在国际货币金融体系中占据主导地位,其有利条件是什么?

美元

1944年,确立了美元与黄金挂钩,其他成员国货币与美元挂钩的国际货币格局。美元取代英镑成为具有主导地位的货币。

(3)美元的崛起说明了哪一货币金融体系的建立?简要评价这一体系的建立。

欧元

欧洲人口袋里装着“欧元”,无论到哪个“欧元区”去买东西,都用“欧元”来计算,无形中增加了人们的“欧洲意识”。欧元依托的基础是德国、法国、意大利、西班牙这样的欧洲强国,欧元区的对外贸易占到世界贸易总额的20.9%,而美国是16%。在全球外汇储备的币种结构中,美元比重上升,欧元比重上升。

(4)据材料及所学知识,概括“欧元”对欧洲及国际经济产生的主要影响。