马文•佩里在《西方文明史》中写道:“虽然伏尔泰在巴黎了解了一些启蒙新文化,然而,只是在1726年到了伦敦以后,诗人伏尔泰才成为启蒙思想家伏尔泰。在英国,伏尔泰接受了牛顿的思想。”他从牛顿的著作中看到的是

| A.如何以实验为主要方式,证实外力是改变事物运动状态的原因 |

| B.如何以数学为表达形式,运用理智建立普遍法则来解释物质世界 |

| C.如何以推理为主要方式,提出空间和时间的性质取决于物质运动 |

| D.如何以数学为表达形式,假说辐射是由具有能量的量子来实现的 |

“从洋务运动、维新变法到资产阶级革命,救亡始终是历史的主题。……但是紧张对的救亡需求带来了准备的不足,并往往忽视了对封建主义的严峻斗争。中国民族资产阶级是在很不成熟的状态下被推上历史舞台的。”这种“不成熟”的核心体现是

| A.军事准备不足 | B.政治经验短缺 | C.思想理论肤浅 | D.经济基础薄弱 |

“中国文字,论其字形,则非拼音而为象形文字之末流;论其字义,则意义含糊,文法极不精密;……论其过去之历史,则为记载孔门学说及道教妖言之记号。此种文字,断断不能适用于二十世纪之新时代。”对此理解正确的是

| A.汉字在演化过程中存在诸多问题 |

| B.汉字承载文化糟粕,应使用拼音文字 |

| C.否定汉字的目的是反封建、革新社会 |

| D.对汉字的批判为中国文化发展指出了方向 |

“臣窃闻东西各国,皆以立宪开国会之故。……立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。”材料中“臣”的主张是

| A.师夷长技以制夷 | B.实行君主专制 |

| C.实行君主立宪制 | D.实行民主共和制 |

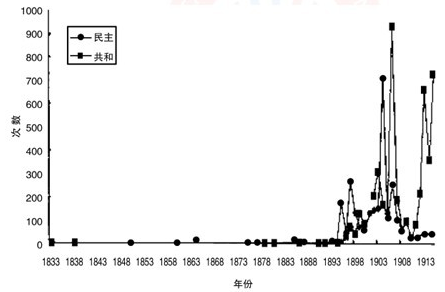

下图记录了1833~1915年“共和”“民主”这两个关键词在中国部分著作和报刊中出现的频率。此图说明了

| A.等级有序的华夷观是国人排斥民主共和的主要原因 |

| B.近代中国对西方的探索经历了由器物到制度的转变 |

| C.民族意识的逐渐觉醒让国人不断深入学习西方文化 |

| D.辛亥革命让中国人认识到民主共和的历史必然性 |

1912年《申报》载:“人民既乏国民之常识,而于风俗习惯尤未改革。”“于共和同之组织,若选举,若会议,及其他人民对于国家种种应尽应享之权利义务成不谙熟。”这说明当时中国

| A.共和革命不可能成功 | B.只能实行君主立宪 |

| C.人民不支持革命 | D.实行思想文化启蒙的紧迫性 |