实验室有一瓶存放很久的氢氧化钠,李明同学认为可能变质了,到底是全部变质还是部分变质,同学们进行了探究。请你和他们一起完成以下实验探究。

同学们的猜想有:

猜想1:全部变质为碳酸钠;

猜想2:部分变质,既有氢氧化钠又有碳酸钠;

猜想3:没有变质,还是氢氧化钠。

李明小组的实验和推断:

| 实验步骤 |

实验现象 |

结论或解释 |

| 1、取少量样品于试管中,加入 少量 。 |

有气泡产生 |

化学方程式 猜想3不成立 |

| 2、取少量样品于试管中,加水形成溶液,再加入足量的氢氧化钙溶液。再取上层清液,加入 。 |

产生白色沉淀 溶液呈现红色 |

猜想2成立 |

反思与评价:张亮小组同学认为李明小组得出的“猜想2成立”的结论不正确,请你分析其原因 (用化学方程式表示),改进措施是 (也用化学方程式表示)

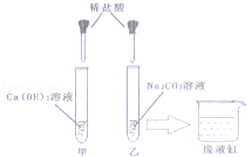

如图,甲乙两位同学在实验室分别完成酸与碱、酸与盐反应的实验后,依次将反应后的废液缓慢倒入同一洁净的废液缸中,当乙同学沿废液缸缓慢倾倒废液时,观察到废液缸中先有气泡产生,然后又出现了白色沉淀.为科学处理废液,甲乙同学对废液缸中最终废液溶质成分进行探究.

【提出问题】:最终废液中含有什么溶质?

【猜想与假设】:

甲同学猜想:只有

一种溶质;

乙同学猜想:废液中含有

、

两种溶质;

你的猜想是:废液中含有的溶质是:.

【实验探究】:如果你的猜想是正确的,你设计的实验方案发生反应的化学方程式为:.

【实验结论】:通过实验,证明你的猜想是正确的.

【反思交流】:随着大家环保意识的增强,实验室产生的污染越来越受到重视,实验中产生的污染物必须无害化处理后再排放.

(1)用如图1所示装置进行实验,探究物质溶解是吸热还是放热,仪器a的名称是.若出现导管中红墨水液面左管降低右管升高,则试管中加入的物质可以是(填序号).

| A. | 固体; | B. | 浓硫酸; | C. | 固体; | D. | 固体. |

(2)实验室用氯酸钾和二氧化锰制氧气,反应的化学方程式是,反应中二氧化锰的作用是.要从充分反应后的剩余固体中分离出氯化钾晶体,需要进行的实验操作有.

(3)某化学学习小组的同学在网上查资料时得知,金属钠着火不能用

灭火.他们想知道,

与

反应究寓会生成什么物质呢?

【提出猜想】

Ⅰ.

Ⅱ.

III.

溶液检验:

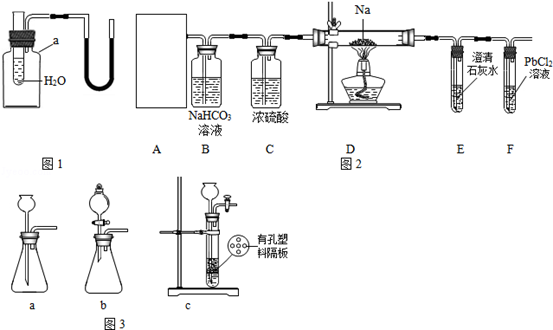

【实验操究】该小组成员设计了如图2所示实验:

【分析讨论】

①装置A用盐酸与石灰石反应制备

,反应的化学方程式为.为使制备

的反应能随开随用,随关随停,所选装置应是图3中的.

②装置B的作用是除去二氧化碳气体中混有的HCl气体,反应的化学方程式是;装置C的作用是.

③经检查整套装置气密性良好,装好药品使A中产生

,必须待装置E中出现现象时再点燃酒精灯,其目的是.

【实验结论】

实验观察到的现象是:装置D中的硬质玻璃管内残留白色固体,装置F中产生黑色沉淀,则猜想是正确的.

某天化学兴趣小组听老师讲:"浓硫酸加衣服等于洞洞眼眼,还有刺激性气味产生".兴趣小组结合浓硫酸的性质思考,难道浓硫酸能与碳单质反应?若反应,会生成什么呢?

[查阅资料]:

①

能使澄清石灰水变浑浊

;

②

能使品红溶液褪色,用于检验

存在;

③

能与溴水反应而被吸收

.

[提出猜想]:从物质组成元素看,可能生成

、

、

、

气体及

;

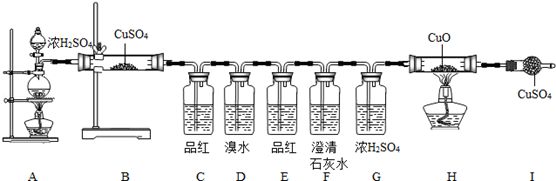

[实验步骤]:实验小组设计了如下步骤:

(1)按上述图示安装好仪器;

(2)检查气密性;

(3)加入对应药品,并将浓

放入烧杯中;

(4)加热

,加热

;

(5)停止加热.

[实验分析]:

(1)

处,固体由白色变蓝色,说明有H2O生成;

(2)

处,品红溶液褪色,说明有(填化学式)生成;

(3)

处,品红溶液不褪色,说明(填化学式)已被除尽;

(4)

处,澄清石灰水变浑浊,则产生浑浊的化学方程式为;

(5)

、

处无现象,说明无

、

生成.

[实验结论]:

(1)气体中有

和生成,无

、

生成;

(2)浓硫酸能与碳单质反应,其化学方程式为.

日常生活中使用的塑料袋,有的是用聚乙烯制成的,有的是用聚氯乙烯制成的.小凤对包装食品的塑料袋进行探究,以验证其成分.

A B C D

作出猜想:①该塑料袋是用聚乙烯制成的②该塑料袋是用聚氯乙烯制成的;

查阅资料:聚乙烯燃烧生成二氧化碳和水;聚氯乙烯燃烧生成二氧化碳、水和氯化氢;无水硫酸铜是白色粉末,遇水变为蓝色.

实验探究:小凤将装置按A、B、C、D顺序连接好后,进行实验.在实验过程中,B、D产生明显现象,C无明显现象,说明塑料袋没有气体生成(填化学式).B装置的作用是;D瓶中发生反应的化学方程式是.

实验结论:通过实验证明,猜想是正确的.

交流反思:①从化学角度分析,大量使用塑料制品会导致.

②连接实验仪器时,能否(填"能"或"不能")将B、C位置进行交换,理由是.

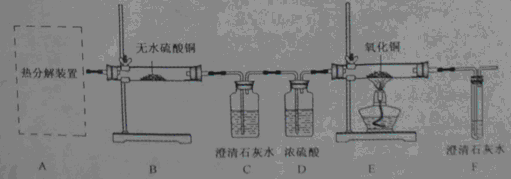

草酸亚铁晶体(

)是一种浅黄色固体,难溶于水,受热易分解,是生产锂电池的原材料。某化学兴趣小组设计实验验证草酸亚铁热分解的气体产物,并用热重法(TG)确定其分解后固体产物的组成。探究过程如下:

【查阅资料】

1. 草酸亚铁晶体热分解的气体产物是

、

、

2. 白色的无水

遇水蒸气会变成蓝色

【实验设计】

(1)从环保角度考虑,该套实验装置的明显缺陷是。

(2)可选择以下实验装置中的(选填:"甲"或"乙")作为虚线中的"热分解装置"。

【问题讨论】

(3)D中浓硫酸的作用是,实验过程中观察到B中白色无水

变成蓝色,C中澄清石灰水变浑浊,E中(填实验现象),则可证明草酸亚铁晶体热分解的气体产物是

、

、

。

(4)该兴趣小组进行上述实验时,先点燃热分解装置中的酒精灯,一段时间后再点燃E处的酒精灯,原因是。

(5)若通过F装置中澄清石灰水变浑浊来证明草酸亚铁晶体热分解的气体产物中有

,则需在C和D装置之间增加盛有(填物质的名称或化学式)溶液的洗气瓶。

【数据分析】

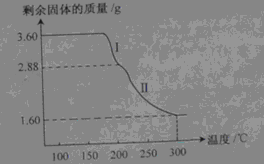

(6)称取3.60g草酸亚铁晶体(

,相对分子质量180)用热重法对其进行热分解,得到剩余固体的质量随温度变化的曲线如下图所示,请分析该图回答下列问题:

①过程Ⅰ发生反应的化学方程式为。

②3000℃时剩余固体只有一种且是铁的氧化物,试通过计算确定该氧化物的化学式或名称。(请写出计算过程)