阅读下面的文言文,完成后面题。

王守仁,字伯安,余姚人。父华,成化十七年进士第一。华有器度,孝宗甚眷之。华性孝,士论多之。守仁娠十四月而生。祖母梦神人自云中送儿下,因名云。五岁不能言,异人拊之,更名守仁,乃言。登弘治十二年进士。正德元年冬,刘瑾逮南京给事中御史戴铣等二十余人。守仁抗章救瑾怒廷杖四十谪贵州龙场驿丞瑾诛量移庐陵知县。入觐,迁南京刑部主事。

十四年六月,命戡福建叛军。行至丰城而宁王宸濠反,知县顾佖以告。守仁急趋吉安,与伍文定征调兵食,治器械舟楫,传檄暴宸濠罪,俾守令各率吏士勤王。七月壬辰朔,宁王袭下九江、南康,薄安庆。或请救安庆,守仁曰:“不然。今九江、南康已为贼守,我越南昌与相持江上,二郡兵绝我后,是腹背受敌也。不如直捣南昌。贼闻南昌破,必解围自救。逆击之湖中,蔑不胜矣。”众曰“善”。宸濠果自安庆还兵。乙卯遇于黄家渡。明日,宸濠方晨朝其群臣,官军奄至。以小舟载薪,乘风纵火,焚其副舟。宸濠舟胶浅,仓卒易舟遁,王冕所部兵追执之。凡三十五日而贼平。

帝时已亲征,命安边伯许泰为副将军,偕提督军务太监张忠将京军数千,溯江而上,抵南昌。忠、泰故纵京军犯守仁,或呼名谩骂。守仁不为动,抚之愈厚。病予药,死予棺,遭丧于道,必停车慰问良久始去。京军谓“王都堂爱我”,无复犯者。忠、泰轻守仁文士,强之射。徐起,三发三中。京军皆欢呼,忠、泰益沮。

世宗甫即位,拜守仁南京兵部尚书。守仁不赴,请归省。守仁病甚,疏乞骸骨,举郧阳巡抚林富自代,不俟命竟归。行至南安卒,年五十七。

守仁天资异敏。谪龙场,穷荒无书,日绎旧闻。忽悟格物致知,当自求诸心,不当求诸事物,喟然曰:“道在是矣。”遂笃信不疑。其为教,专以致良知为主。学者翕然从之,世遂有“阳明学”云。对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是

| A.华性孝,士论多之多:赞美 |

| B.宁王袭下九江、南康,薄安庆薄:迫近 |

| C.逆击之湖中,蔑不胜矣蔑:轻视 |

| D.穷荒无书,日绎旧闻绎:探究 |

下列各组句子中加点字意思和用法相同的一项是

| A.知县顾佖以告具以沛公言报项王 |

| B.今九江、南康已为贼守旦日飨士卒,为击破沛公军 |

| C.溯江而上君子博学而日参省乎己 |

| D.抚之愈厚师道之不传也久矣 |

下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是

| A.文章开头先叙写了王守仁富有传奇色彩的出生及童年,为他日后立身处世的卓越不凡作 了很好的铺垫,使行文具有鲜明的文学性。 |

| B.王守仁个性有刚有柔。刘瑾逮捕戴铣等人后,他主持正义,结果被贬。张忠、许泰纵容京兵故意刁难,他又隐忍宽仁,最终感化了京兵。 |

| C.王守仁文武兼备,深通将略。宁王造反后,朝廷授命王守仁负责平叛,他知己知彼,判断精准,很快就俘获了宁王,深受器重。 |

| D.王守仁生性天资异敏,处事又信道不疑。被谪贵州龙场时,以心证道开创了“阳明学”,从此自成一家,学者翕然从之。 |

用“/”给文中画波浪线的句子断句。

守 仁 抗 章 救 瑾 怒 廷 杖 四 十 谪 贵 州 龙 场 驿 丞 瑾 诛 量 移 庐 陵 知 县。把文中划横线的句子翻译成现代汉语。

(1)守仁病甚,疏乞骸骨,举郧阳巡抚林富自代,不俟命竟归。

(2)忽悟格物致知,当自求诸心,不当求诸事物,喟然曰:“道在是矣。”

阅读下面的文言文,完成下面小题。

南宫生传

高启

南宫生,吴人,伟躯干,博涉书传。少任侠,喜击剑走马,尤善弹,指飞鸟下之。家素厚藏,生用周①养宾客,及与少年饮博遨戏,尽丧其赀。逮壮,见天下乱,思自树功业,乃谢酒徒,去学兵,得风后《握奇》②阵法。将北走中原,从豪杰计事。会道梗,周流③无所合。遂溯大江,游金陵,入金华、会稽诸山,搜览瑰怪;渡浙江,泛具区④而归。家居以气节闻,衣冠慕之,争往迎侯,门止车日数十辆。生亦善交,无贵贱皆倾身与相接。

有二将军,恃武横甚,数殴辱士类,号虎冠。其一尝召生饮。或曰:“彼酗,不可近也!”生笑曰:“使酒人恶能勇?吾将柔之矣!”即命驾往。坐上座,为语古贤将事。其人竦听,居樽下拜,起为寿,至罢会,无失仪。

其一尝遇生客饮,顾生不下己,目慴生而起。他日见生独骑出,从健儿带刀策马踵后生,若将肆暴者。生故缓辔,当中道路,不少避。知生非懦儒,遂引去,不敢突冒呵避。明旦,介客诣生谢,请结欢。生能以气服人类如此。性抗直多辩,好箴切友过。有忤己,则面数之,无留怨。与人论议,蕲必胜,然援事析理,众终莫能折。

时藩府数用师,生私策其隽蹶,多中。有言生于府,欲致生幕下,不能得;将中生法,生以智免。家虽贫,然喜事故在,或馈酒肉,立召客与饮啖相乐。四方游士至吴者,生察其贤,必与周旋款曲,延誉上下。所知有丧疾不能葬疗者,以告生,辄令削牍疏所乏,为请诸公间营具之,终饮其德不言。故人皆多生,谓似楼君卿、原巨先,而贤过之。

久之,稍厌事,阖门寡将迎。辟一室,庋⑤历代法书,周彝、汉砚、唐雷氏琴,日游其间以自娱。素工草隶,逼钟、王,患求者众,遂自閟,希复执笔。歆慕静退,时赋诗见志,怡然处约,若将终身。

生姓宋,名克,家南宫里,故自号云。

注①周:通“赒”,救济。②风后:相传为黄帝相。《握奇》:《握奇经》,古代的兵书。③周流:周行各地。④具区:太湖的古名。⑤庋(guǐ):收藏。对下列语句中加点词的解释,不正确的一项是

| A.及与少年饮博遨戏,尽丧其赀赀:通“资”,财货,这里指家财。 |

| B.乃谢酒徒,去学兵 谢:谢绝,不接纳。 |

| C.彼酗,不可近也酗:凶狠,残忍。 |

| D.从健儿带刀策马踵后生踵:尾随,跟随。 |

下列各组语句中,全都能直接表现南宫生“任侠”或“好客”性格的一组是

①喜击剑走马,尤善弹,指飞鸟下之

②衣冠慕之,争往迎侯

③生亦善交,无贵贱皆倾身与相接

④生故缓辔,当中道进,不少避

⑤与人论议,蕲必胜,然援事析理,众终莫能折

⑥或馈酒肉,立召客与饮啖相乐

| A.②③⑤ | B.③④⑥ | C.②④⑤ | D.①②④ |

下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是

| A.南宫生是位奇男子,身材高大,饱读文章,任侠好客,性格直率,也通古玩书画。他生于乱世,有心建功立业,却怀才不遇,落得晚年以书画、古玩、诗文自娱。 |

| B.南宫生豪侠仗义,胆识过人。当时有两个武官均蛮横,欺负读书人。南宫生听说后,气愤难平。在酒席上和路上教训了这两个恶人,为读书人出了一口气。 |

| C.南宫生在军事方面很有造诣,因他多次准确料定藩府胜败情况,藩府知道情况后,想将南宫生招到手下,但南宫生却不答应。藩府想陷害他,南宫生设法免除了祸患。 |

| D.作者在文章结尾时推崇南宫生由进取变为退隐,这是旧时代一部分士大夫的思想,我们应辩证地看待这个问题。 |

把第三大题文言文阅读材料中划线的语句翻译成现代汉语。

(1)生亦善交,无贵贱皆倾身与相接。

(2)有忤己,则面数之,无留怨。

(3)故人皆多生,谓似楼君卿、原巨先,而贤过之。

阅读下面《论语》中的三则文字,然后回答问题。

子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。”(15·9)

子曰:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”(4·9)

子曰:“鄙夫可与事君也与哉?其未得之也,患得之;既得之,患失之。苟患失之,无所不至矣。”(17·15)

(1)根据上文,写出两个相应的四字成语 、。

(2)结合选文内容,说说君子与小人的区别。

课外文言文阅读

余良肱字康臣,洪州分宁人。第进士,调荆南司理参军。属县捕得杀人者,既自诬服,良肱视验尸与刃,疑之日:“岂有刃盈尺而伤不及寸乎?”白府请自捕逮,未几,果获真杀人者。民有失财物逾十万,逮平民数十人,方暑,榜掠号呼闻于外;或有附吏耳语,良肱阴知其为盗,亟捕诘之,赃尽得。

改大理寺丞,出知湘阴县。县逋米数千石,岁责里胥代输,良肱论列之,遂蠲其籍。通判杭州,江湖善溢,漂官民庐舍,良肱累石堤二十里障之,潮不为害。时王陶为属官,常以气犯府帅,吏或诉陶,帅挟憾欲按之,良肱不可曰:“使陶以罪去,是以直不容也。”帅遂已。后陶官于朝,果以直闻。知虔州,士大夫死岭外者,丧车自虔出,多弱子寡妇。良肱悉力振护,孤女无所依者,出俸钱嫁之。以母老,得知南康军。丁母忧,服除,为三司使判官。

方关、陕用兵,朝议贷在京民钱,良肱力争之,会大臣亦以为言,议遂格①。内府出腐币售三司,三司吏将受之,良肱独曰:“若赋诸军,军且怨;不则货诸民,民且病。请付文思院。”

改知明州。朝廷方治汴渠,留提举汴河司。汴水淀淤,流且缓,执政主狭河议。良肱谓:“善治水者不与水争地。方冬水涸,宜自京左浚治,以及畿右,三年,可使水复行地中。”弗听。又议伐汴堤木以资狭河。良肱言:“自泗至京千余里,江、淮漕卒接踵,暑行多病暍,藉荫以休。又其根盘错,与堤为固,伐之不便。”屡争不能得,乃请不与其事。执政虽怒,竟不为屈。改太常少卿、知润州,迁光禄卿、知宣州,治为江东最。请老 ,提举洪州玉隆观,卒,年八十一。

,提举洪州玉隆观,卒,年八十一。

(节选自《宋史·列传第九十二》)

【注】①格:搁置。对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是()

| A.岁责里胥代输输:缴纳。 | B.良肱不可曰 可:同意。 |

| C.后陶官于朝,果以直闻闻:闻名。 | D.不则货诸民,民且病病:生病。 |

下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是()

A.余良肱擅长断案。虽然被属县捉到的杀人疑凶已经认罪,但余良肱通过查验 尸体和刀刃怀疑另有真凶,于是要求亲捕凶手,不久,果然捕获真凶。 尸体和刀刃怀疑另有真凶,于是要求亲捕凶手,不久,果然捕获真凶。 |

| B.余良肱为人正直,坚持正义。属官王陶常常因为耿直触犯府帅,府帅趁有人控告王陶的机会,想要挟私恨查办他,余良肱反对这样做,使得府帅不再追究。 |

| C.余良肱体恤弱小。在任虔州知州期间,对于护送士大夫丧车经过虔州的弱子寡妇,他尽力救济,还拿出俸钱帮没有依靠的孤女出嫁。 |

| D.余良肱敢于直言。在朝廷治理汴渠时,作为提举汴河司,他多次对执政大臣的主张提出异议,执政大臣虽然生气,却始终不能使他屈服,最后只好采纳了他的意见。 |

把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)或有附吏耳语,良肱阴知其为盗,亟捕诘之,赃尽得。

(2)朝议贷在京民钱,良肱力争之,会大臣亦以为言,议遂格。

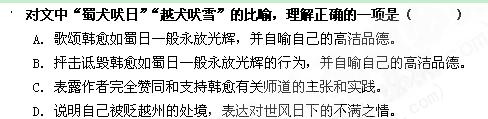

阅读下列语段,完成文后各题。

辱书云,欲相师。仆道不笃。业甚浅近,不敢为人师。

孟子称:“人之患在好为人师。”由魏晋氏以下,人益不事师。今之世,未闻有师。有,辄哗众笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。

屈子赋曰:“邑犬群吠,吠所怪也。”仆往闻,蜀之南,恒雨少日,日出则犬吠,余以为过言。前六七年,仆来南(来南,指唐永贞二年柳宗元被贬为永州司马)。二年冬,幸大雪逾岭(岭,五岭山脉,岭南一般不下雪),被南越中数州。数州之犬,皆苍黄吠噬狂走者累日,至无雪乃已。然后始信前所闻者。今韩愈既自以为蜀之日,而吾子又欲使吾为越之雪,不以病乎?非独见病,亦以病吾子。然雪与日岂有过哉?顾吠者犬者。度今天下不吠者几人?而谁敢炫怪于群目,以召闹取怒乎?(柳宗元《答韦中立论师道书》)对下列句子加点词语的解释错误的一项是( )

A.犯笑侮 犯:触,这里是冒着、顶着的意思。 犯:触,这里是冒着、顶着的意思。 |

| B.因抗颜而为师抗颜:指态度严正不屈。 |

| C.被南越中数州 被:覆盖 |

| D.余以为过言过:过失、错过。 |

与下列两句中加点实词的用法全都相同的一组是( )

①群怪聚骂 ②指目牵引

| A.①素善留侯张良 | B.①不耻相师 ②非能水也 ②履至尊而制六合 |

| C.①辱书云,欲相师 | D.①且夫天下非小弱也 |

②却匈奴七百余里 ② 天下云集响应

天下云集响应

翻译文言文阅读材料中画横线的句子和教材中的文言句子。

(1)世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。

(2)数州之犬,皆苍黄吠噬狂走者累日,至无雪乃已。

(3)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(4)是何异于刺人而杀之,曰:“非我也,兵也。”

阅读下面的文言文,完成下列各题。(9分 每小题3分)

于清端公传袁枚

公姓于,讳成龙,字北溟,山西永宁人。公清介绝俗,用兵如神,尤善治盗。知黄州时,闻张某者,盗魁也,崇闳高垣,役捕多取食焉。虑少辽缓,奸不得发,乃半途微服,佣其家,诡名杨二,司洒扫谨,张爱之,使为群盗先。居亡何,尽悉盗之伴侣肤箧机密约号,乃遁去。鸣钲到官,一日者,集健步,约曰:“从吾禽盗。”具仪仗兵械,称娖(行列整齐)前行。至张所,排衙于庭,大呼盗出。张错愕迎拜,犹抵拦。公曰:“勿承,可仰面视,我杨二也。”张惊,伏地请死。公取袖中大案数十,掷与之曰:“为办此,足以赎矣。”张唯唯,愿一切受署。合门妻子环跪泣曰:“第赦盗死,盗不能者,某等悉如公命。”公留健役助之,不数日,群盗尽获。其杀人者,活埋之。

武昌营弁某,弟素无赖,适远归,是夜军饷尽劫。弁告弟所为,彭考(鞭打拷问)诬服,连引十余人。狱具,献盗,公破械纵之。抚军惊问,曰:“盗冤。”曰:“真盗何在?”公指堂下一校曰:“是真盗也。余党进香木兰山,今晚获矣。”未几获盗,赃尚存校家,封识宛然。

江宁盗号鱼壳者,拳捷有司莫能禽。公抵任时,官吏惮公远迎,公日旰不至。方惊疑探刺,而逻者报公早单车入府矣。按察使某,公年家子也,从容言:“公过清严,则上下之情不通,某意欲具一餐为雅寿。”公笑曰:“以他物寿我,不如以鱼壳寿我。”按察使喻意,出以千金为募。

雷翠亭者,名捕也,出而受金,司、库、县握手嘱曰:“我等颜面寄汝矣,勉之。”翠亭质妻子于狱,侦知鱼方会群盗,张饮秦淮,乃伪乞者,跪席西,呢呢求食。鱼望见疑之,刃肉冲其口,雷仰而吞,神色不动。鱼咋曰:“子胡然?子非丐也,子为于青天来禽我耳!行矣,健儿,肯汝累乎?”翠亭再拜,群役入,跪而加锁,拥之赴狱。司、府、县贺于衢。

是夕,公秉烛坐,梁上砉然有声,一男子持匕首下。公叱:“何人?”曰:“鱼壳也。”公解冠几上,指其头曰:“取!”鱼长跪笑曰:“取公头,不待公命也。方下梁时,如有物击我,手不得动。方知公神人,某恶贯满矣。”自反接,衔匕首以献。公曰:“国法有市曹在。”呼左右饮之酒,缚至射棚下,许免其妻子。迟明,狱吏报失盗,人情汹汹,司、府、县相贺者转而相尤。趋辕跪谢告实,而公已命中军将鱼壳斩决西市。对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是:

| A.狱具,献盗狱:罪案 | B.按察使喻意喻:明白 |

| C.翠亭质妻子于狱质:询问 | D.司、府、县相贺者转而相尤尤:责怪 |

以下各组句子中,全部体现于成龙“善治盗”的一组是:

①半途微服,佣其家,诡名杨二,司洒扫谨②尽悉盗之伴侣肤箧机密约号,乃遁

③以他物寿我,不如以鱼壳寿我④我等颜面寄汝矣,勉之

⑤呼左右饮之酒,缚至射棚下,许免其妻子⑥趋辕跪谢告实,而公已命中军将鱼壳斩决西市

| A.①④⑤ | B.①③⑥ | C.②③⑤ | D.②④⑥ |

下列对原文的分析和概括,不正确的一项是:

| A.于成龙任黄州知府时,为破获盗贼罪案,常亲自访察,甚至打入盗贼内部,将知情了如指掌,一举破获。 |

| B.武昌营军饷盗窃一案中,嫌疑人被屈打成招,就在案件了结时,于成龙断疑案,宣布人次者乃嫌疑人这兄。 |

| C.于成龙作风清正廉洁,不喜排场,当众多地方官员迎候前去赴任的于成龙时,他却轻车从简,到达府中。 |

| D.大盗“鱼壳”潜入于成龙的府邸欲暗杀于成龙,但为于成龙的凛然正气所震慑,最终只得叹服认罪并自缚。 |

把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)未几获盗,赃尚存校家,封识宛然。

(2)乃伪乞者,跪席西,呢呢求食。