某化学兴趣小组在做完制取二氧化碳的实验后(用石灰石和稀盐酸制取),对反应后反应器内的剩余溶液的溶质成分产生了兴趣,他们继续进行了以下实验探究。

【分析推断】根据制取二氧化碳的反应原理,可以确定剩余溶液中一定含有氯化钙。但其中是否含有氯化氢需要通过实验来证明。若剩余溶液显酸性(含有H+),说明含有氯化氢。

【查阅资料】碳酸钙不溶于水,氢氧化钙微溶于水,氯化钙溶液呈中性。

【实验过程】将剩余的溶液倒入烧杯中,微热后冷却到室温。

| |

实验操作 |

实验现象 |

实验结论 |

| 甲同学 |

取烧杯中溶液少许于试管中,向其中滴加①____________ |

现象:溶液变为红色 |

溶液显酸性(含有H+);溶质中有氯化氢。 |

| 乙同学 |

取烧杯中溶液少许于试管中,向其中加入少量锌粒 |

现象:②_____________ |

|

| 丙同学 |

取烧杯中溶液少许于试管中,向其中加入少量石灰石 |

现象:③_________________ 化学方程式为: ④______________________ |

【拓展提高】若要从剩余溶液中得到尽可能多的纯净的氯化钙固体,同学们认为可以向剩余溶液中加入稍过量的 ⑤__________(填化学式),经 ⑥___________、蒸发等操作后即可完成。

为了探究溶质在水中溶解速率的影响因素,某学习小组设计了如下实验:

下列说法中正确的是()

| A. | 对比实验①和②,可探究水的温度对溶质在水中溶解速率的影响. |

| B. | 对比实验②和③,可探究水的温度对溶质在水中溶解速率的影响. |

| C. | 对比实验②和③,可探究固体溶质的形态对溶质在水中溶解速率的影响. |

| D. | 对比实验①和③,可探究固体溶质的形态对溶质在水中溶解速率的影响. |

某化学学习小组为比较镁和铝的金属活动性强弱设计了如下实验方案。

实验准备:

(1)用98%的浓硫酸配制l0%的硫酸溶液.现有烧杯、玻璃棒、胶头滴管,还需要的仪器有;在稀释时,一定要,并不断搅拌.

(2)准备两块表面积相同的镁条和铝条,并除去表面的氧化膜.要求两种金属片表面积相同的原因是.

【方案一】将除去氧化膜的镁条、铝条,分别与相同体积相同质量分数的硫酸反应,观察到镁比铝反应更剧烈,说明.

【方案二】

(1)连接仪器组装成如右图所示实验装置.某学生用抽拉法检查该装置的气密性,发现被拉出的针筒活塞一段时间后又回到原来的位置,你认为该装置是否漏气?.

(2)依次进行镁、铝与硫酸反应,写出镁与硫酸反应的化学方程式:;要比较两种金属活动性强弱,可以测定两种金属与硫酸反应得到相同体积氢气所需要的时间;还可测定.

【方案三】请设计一个与上述实验不同的方案,比较镁和铝的金属活动性强弱:.

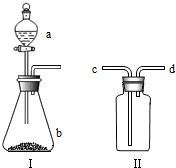

化学课外小组设计了如图一套气体发生收集装置,以探究该装置的多功能性.

(1)甲同学认为装置Ⅰ可作为实验室制取

的发生器,则Ⅰ的

仪器中可加入,

仪器加入,反应的化学方程式为,装置Ⅱ中从管口进气即可作为

的收集装置.

(2)乙同学认为利用装置Ⅰ可作为实验室制二氧化碳的发生器,则Ⅰ中

仪器可加入,

中加入.如果制

则Ⅱ中从管口进气即可收集

.

九年级一班的同学做验证铝、铜、银的金属活动性顺序的实验,用到的药品由铝片、铜丝、银丝和硫酸铜溶液.实验结束后,李斌同学欲对该实验的废液进行探究,请你一起参与.

[提出问题]废液中含有什么物质?

[交流表达]

(1)李斌通过观察,认为废液中一定含有硫酸铜.他观察到的现象是.

(2)李斌通过分析,认为废液中一定含有硫酸铝,他的依据是.

[拓展应用]

(1)若将废液中的溶质全部转化为硫酸铝,应向废液中加入过量的.写出该反应的化学方程式.

(2)反应完成后,过滤,滤渣中物质为,滤液中溶质为硫酸铝.

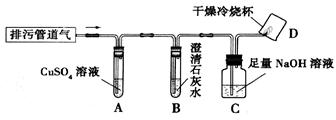

2010年4月28日某媒体题为“排污工程施工,毒气放倒三人”的报道,引起某兴趣小组同学的思考。

【提出问题】排污管道中的毒气有什么成分?

【查阅资料】

I.排污管道中的大部分有机物在一定条件下发酵会产生CO、CO2、H2S、CH4等。

Ⅱ.H2S气体能与CuSO4溶液反应生成黑色沉淀。

【提出猜想】小组同学对排污管道气含有上述气体中最少3种成分的猜想如下:

猜想1:有CO、CO2、H2S;猜想2:有CO、CO2、CH4;

猜想3:有CO、H2S、CH4;猜想4:有CO2、H2S、;

猜想5:有CO、CO2、H2S、CH4。

【实验方案】小组同学共同设计了如图所示的装置并进行探究(夹持仪器已省略)。

【问题讨论】

(1)如果A装置没有明显变化,则猜想成立。

(2)在验证猜想l的实验中,装置C中NaOH溶液的作用是。

(3)要确证猜想5中是否有CH4,某同学认为图示装置有不足之处,需要在装置C与D之间加一个装置。改进后,若气体燃烧,且D装置内壁出现,证明气体中一定含有CH4。为了进一步确定气体中是否含有CO,可分别测定燃烧产物中H2O、CO2的质量。其方法是:将燃烧产物依次通过盛有、的装置,分别称量吸收燃烧产物前、吸收燃烧产物后装置的质量,通过计算、分析得出结论。