(15分)【历史上重大改革回眸】

材料 1935年11月3日,(国民政府)财政部发布公告,宣布在全国范围内推行法币制度。公告指出:“自近年世界经济恐慌,各重要国家相率改定货币政策,不许流通硬币。我国以银为币。白银价格剧烈变动以来,遂致大受影响。国内通货紧缩之现象,至为显着。因之工商调敝,百业不振,而又资金源源外流,国际收支大蒙不利,国民经济日就萎败,种种不良状况,纷然并起。”……公告中规定了六条办法,其主要内容为:统一货币发行权,实行法币政策,稳定法币对外价值,保持汇率稳定。

法币政策是南京国民政府继“废两改元”之后实施的又一项重要货币政策,同时也是我国货币史发展过程中的一次重要变革。它对于我国现代信用货币制度的形成和发展以及三、四十年代我国社会经济的发展和人民生活都产生了极其重要的影响。

——摘编自黄余送 裴平《民国政府的货币改革》

(1)根据材料,概括指出国民政府实施法币政策的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析法币政策的积极影响。

阅读下列材料:

材料一偃说上曰:“古者诸侯不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合从以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。今诸侯子弟或十数,而适嗣代立,余虽骨肉,无尺寸之地封,则仁孝之道不宣。愿陛下令诸侯推恩分子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣。”于是上从其计。

——《史记·平津侯主父列传》

请回答:

(1)据材料一,说明主父偃指出汉武帝时中央与地方间存在怎样的问题?这一问题在汉初是如何产生的?根据材料并结合所学知识,说明主父偃解决问题的办法及其效果。

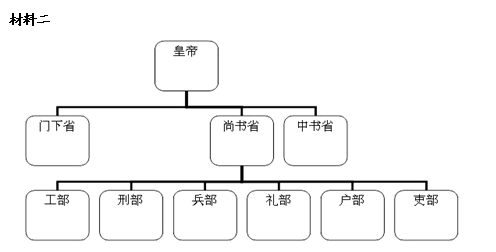

(2)根据材料二并结合所学知识,概括三省的职能并说明隋唐时实行该制度的核心意图。

(3)综合上述材料,专制主义中央集权制度的加强必须要解决哪两对矛盾?

阅读下列材料,回答问题:

材料一:下表是2010年11月19日凤凰网关于“你认为哪座城市最能代表辛亥革命”的问卷调查统计表

| 城市 |

广州 |

武汉 |

南京 |

上海 |

北京 |

| 票数 |

5603 |

7779 |

837 |

114 |

428 |

| 所占比例% |

37.49 |

53.00 |

5.00 |

0.80 |

2.90 |

材料二:辛亥革命……为2132年的打了一个用血和铁铸成的句号。只有漫长的历史才能称量出这个句号的真正意义的重量。它是一条分界线。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三:(一)凡革命以前所有满清下放与各国缔结之条约,民国均认为有效,至于条约期满而止……(二)革命以前,满清政府所借之外债及所承认之赔款,民国亦承认偿还之责,不变更其条件……(三)凡革命以前满清政府所让与各国国家或各国个人种种之权利,民国政府亦照旧尊重之……

——孙中山《对外宣言》

材料四:“革命尚未成功,同志仍需努力。”——孙中山遗训

请回答:

(1)广州、武汉、南京的得票率较高,请你选择其中一个代表性的城市,并说明你选的理由。(2分,注意多答不加分,以第一个答案为准)

(2)根据材料二与所学知道,请你列举二项辛亥革命除旧布新、创立新时代的意义。

(3)材料三反映了中华民国政策的一个什么特点?请你分析它会产生什么影响?

(4)材料四“革命尚未成功”的含义是什么?“同志”们遵照孙中山遗训“努力”的表现是什么?请你分别举例说明。

迷信与科学的主要区别之一在于,迷信只是一种主观臆测,而科学则建立在对现实世界的客观观察之上。阅读下列材料:

材料一谶纬是中国古代谶书和纬书的合称。其中“谶”是秦汉间巫师、方士编造的预示吉凶的隐语;“纬”是汉代附会儒家经义衍生出来的一类书,是对未来的一种政治预言。谶纬之学又称符瑞文化,是继筮卜文化之后出现的企图沟通天人关系的又一学说,“其(谶纬)极端性既凸显了汉代思想博大吞吐的气势,又凸显了汉代思想拼凑杂芜的思想缺陷;既表现了汉人的自信与智慧,又表现了汉人的迷信与稚拙;既是色彩绚丽的时代画卷,又是黯然消退的过眼烟云。”

——徐兴无《谶纬文献和汉代文化构建》

(1)有人认为与筮卜文化相比谶纬文化有其进步意义,请依据材料并结合所学谈谈你的认识。

材料二自然科学借以宣布其独立并且好像是重演路德焚烧教谕的革命行动,便是哥白尼那本不朽著作(《天体运行论》)的出版,他用这本书(虽然是胆怯地而且可说是只在临终时)来向自然事物方面的教会权威挑战,从此自然科学便开始从神学中解放出来。

——恩格斯《自然辩证法》

(2)依据材料并结合所学,概要指出“自然科学开始从神学中解放出来”的代表性理论成就,并简要评述《天体运行论》的历史地位。

阅读下列材料:

材料一 1734年,他正式发表了《哲学通信》。他把英国的君主立宪制理想化了,认为最理想的是由“开明”的君主按哲学家的意见来治理国家。他感叹:“我们不能像中国人一样,真是大不幸”,“在这个地球上曾有过的最幸福的并且人们最值得尊敬的时代,那就是人们尊从孔子法规的时代。”宣称:“在道德上欧洲人应当成为中国人的徒弟”。

(1)材料中的他是谁?他为什么会认为英国的制度是最理想的?又为什么会盛赞中国的“孔子时代”?

材料二下图为新发现的梁启超为五大臣出洋考察宪政起草的手稿局部

材料三梁启超为清廷出洋考察宪政的五大臣捉刀代笔,草拟奏折,大概是清末立宪史上最有趣的故事了。梁启超以通缉犯身份,流亡海外,却直接介入最高层的政治决策,不能不令人咄咄称奇。

——摘自《南方周末》第1292期

(2)材料中的五大臣与“枪手”梁启超要求的立宪是否一致,为什么会出现令人咄咄称奇的怪事?

学术界普追认为,经济全球化是历史发展的产物.是经济国际化的新阶段。阅读材料并结合所学知识,回答下列问题。

材料一:由于贸易、传教士和殖民者的工作,南北美洲迅速被打上欧洲附庸的烙印。……在英国、西班牙和葡萄牙的殖民地,采矿业和种植农业的发展使对劳动力的需求大量增加。人们最初企图奴役美洲的印第安人,但是他们一切难以管理。这个问题16世纪时由于非洲黑人的输入而得到解决。

——伯恩斯《世界文明史》

材料二:“(第一次工业革命)不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处创业,到处建立联系”。资产阶级运用产业革争造就的廉价商品,利用先进的洋枪洋炮,叩开了闭关自守的古老国家的大门。

“(第二次工业革命)资本输出使输入地区人民受到沉重剥削.……国际垄断同盟形成,它们在经济上分割世界。……第一次世界大战前,全球太约有14个国际卡特尔组织,它们的出现,时经济全球化进程起有不可忽视的作用。”

——陈钦庄、计翔翔等《世界文明史筒编》

材料三:“全球化”套用当代是国语言学大师杭士基所讲的,是居全球化中心位置的”中心国家”日趋“流氓化”。他分析,随着区域经济的全球化,居于中心位置的国家日益流氓化,它对全球化的边垂国家的宰制与剥削,几乎是达到了维多利亚女王统治时代的”日不落”的大英帝国,而且尤有过之。经济学家告诉我们,“M型”社会已经来临,两端很高,中间很低。随着垒球化,随着高新科技的发展.如纳米科技、通讯科技、认知科学、生命科学的快速发晨,带采了回与国之间、地区与地区之间贫富不均的问题。

——黄俊杰《全球化时代,需要经典精神的召唤)

(1)根据材料一指出推动全球化的媒介有哪些?

(2)根据材料二,指出两次工业革命后.列强对外经济扩张形式有什么不同。

(3)根据材料三概括”全球化”引发的问题。人类进入20世纪90年代以来“全球化”以空前的速度发展,推动全球化发展的因素有哪些?

(4)全球化浪潮给世界各国的发展带来了前所未有的机遇也带来挑战。作为发展中国家,如何处理好全球化与民族主义的关系?