阅读下面的文字,完成小题

知之难乎哉!夫人之所以谓知者,非知其姓与名也,亦非知其声容之与笑貌也;读其书,知其言,知其所以为言而已矣。读其书者,天下比比矣;知其言者,千不得百焉;知其所以为言者,百不得一焉。然而天下皆曰:“我能读其书,知其所以为言矣。”此知之难也。人知《离骚》为辞赋之祖矣,司马迁读之,而知悲其志,是贤人之知贤人也。夫不具司马迁之志,而欲知屈原之志,则几乎罔矣。(选文有改动)

〔注〕本文节选自章学诫的《知难》。知难,即知音难,是说古代贤人在后世少有知音。解释下列句子中加点词的含义。

(1)非知其姓与名也 ( )

(2)千不得百焉 ( )

(3)夫不具司马迁之志 ( )

(4)则几乎罔矣 ( )下列各组句子中,加点词的意义和用法全都相同的一组是( )

| A.知之难乎哉醉翁之意不在酒,在乎山水之间也 |

| B.读其书者,天下比比矣 其如土石何? |

| C.人知《离骚》为辞赋之祖矣中峨冠而多髯者为东坡 |

| D.而欲知屈原之志温故而知新 |

请将文中画横线的句子翻译成现代文。。

读其书,知其言,知其所以为言而已矣是什么,司马迁能真正“知其所以为言”成为屈原的知音?

晋平公与群臣饮。饮酣,乃渭然叹曰:“莫乐为人君,惟其言而莫之违。”师旷①侍坐于前,援琴撞之。公被衽②而避,琴坏于壁。公曰:“太师谁撞?”师旷曰:“今者有小人言于侧者,故撞之。”公曰:“寡人也。”师旷曰:“哑!是非君人者之言也。”左右请除之,公曰:“释之,以为寡人戒。”

旷:盲人乐师。②衽:长袍。.解释下列句子中划线的字。(2分)

(1)公被衽而避________(2)是非君人者之言也__________.用现代汉语翻译文中画线的句子。(2分)

.阅读全文,选择其中你欣赏的一个人物,加以点评。(2分)

文言文阅读

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。.下面语句中与“傅说举于版筑之间”中“于”字的意思相同的一项是()

| A.惧其不已也,告之于帝 | B.战于长勺 |

| C.是故所欲有甚于生者 | D.安陵君受地于先王而守之 |

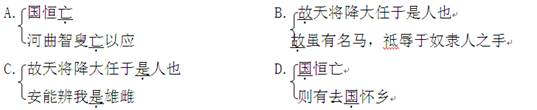

.比较下列各组划线的词语,意思相同的一项是()

.下面对所选文段内容的理解不正确的一项是()

| A.作者认为人才是在艰苦环境中造就的,因此要增长才干,必须先经受艰苦磨炼。 |

| B.本文在论述造就人才问题时,强调了客观条件和主观因素两个方面的作用。 |

| C.文章在阐述的思路上,先从国家再说到个人,这样使文章论述层次显得很清楚。 |

| D.本文中心论点是“生于忧患,死于安乐”。 |

.把文言文中画线句子翻译成现代汉语。(4分)

(1) 故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨

(2) 然后知生于忧患,而死于安乐也。

阅读下面的文言文,完成小题。

(一)

亭林①先生自少至老手不释书,出门则以一骡二马捆书自随。遇边塞亭障②,呼老兵诣道边酒垆,对坐痛饮。咨其风土,考其区域。若与平生所闻不合,发书详正,必无所疑乃已。马上无事,辄据鞍默诵诸经注疏。遇故友若不相识,或颠坠崖谷,亦无悔也。精勤至此,宜所诣渊涵博大,莫与抗衡与。

(二)

刘羽冲偶得古兵书,伏读经年③,自谓可将十万。会有土寇,自练乡兵与之角。全队溃覆,几为所擒,又得古水利书,伏读经年,自谓可使千里成壤。经图列说干④州官,州官亦好事,使试于一村。沟洫甫成⑤,水大至,顺渠灌入,人几为鱼。由是抑郁不自得,恒独步庭听,摇首自语曰:“古人岂欺我哉?”如是日千百遍,惟此六字。不久发病死。

[注]①亭林:即顾炎武。 ②亭障:边塞岗亭、堡垒。 ③经年:一年左右。

④干:求见。 ⑤甫:刚。.下列句子中划线的词解释错误的一项是(3分)()

| A.手不释书(放下) | B.或颠坠崖谷(有时) |

| C.会有土寇(恰好) | D.如是日千百遍(日子) |

.下列句子中划线的词意思相同的两项是(4分) ()()

| A.出门则以一骡二马捆书自随能以径寸之木,为宫室、器皿 |

| B.必无所疑乃已问今是何世,乃不知有汉 |

| C.自练乡兵与之角孔子曰:何陋之有 |

| D.几为所擒仅有“敌船”为火所焚 |

.用现代汉语写出下列句子的意思。(4分)

①若与平生所闻不合,发书详正,必无所疑乃已。

②沟洫甫成,水大至,顺渠灌入,人几为鱼。.顾炎武和刘羽冲都是好读书之人,但他们学成的结果截然相反。请结合文意,作简要评析。(4分)

阅读下面的文言文,完成小题。(20分)

南歧在秦蜀山谷中,其水甘而不良,凡饮之者辄病瘿①,故其地之民无一人无瘿者。及见外方人至,则群小②妇人聚观而笑之曰:“异哉人之颈也焦③而不吾类!”外方人曰:“尔垒然凸出于颈者,瘿病之也,不求善药去尔病,反以吾颈为焦耶?”笑者曰:“吾乡之人皆然,焉用去乎哉!” 终莫知其为丑。

「注释」 ①瘿:(yīng)颈瘤病,即颈上生囊状瘤子。②群小:贬称见识浅陋的人。③焦:细瘦。.下列句子中划线词语解释错误的一项是( )

| A.及见外方人至(及至) | B.焦而不吾类(类似) |

| C.不求善药去尔病(离去) | D.终莫知其为丑 (始终) |

.下列句子中划线的词意思相同的两项是()()

| A.其水甘而不良学而不思则罔 |

| B.则群小妇人聚观而笑之观之,兴正浓 |

| C.吾乡之人皆然尘气莽莽然 |

| D.反以吾颈为焦耶以亿万计 |

.用现代汉语翻译文中句子。(4分)

①不求善药去尔病,反以吾颈为焦耶?

②吾乡之人皆然,焉用去乎哉!.这则寓言故事告诉我们一个什么道理?(4分)

阅读下面的古诗文,完成小题。

辛毗引裾①

帝欲徙冀州士卒家十万户实河南②。时天旱蝗,民饥,群司以为不可,而帝意甚 盛。侍中辛毗与朝臣俱求见,帝知其欲谏,作色以待之,皆莫敢言。毗曰:“陛下欲徙士卒家,其计安出?”帝曰:“卿谓我徙之非邪?”毗曰:“诚以为非也。”帝曰:“吾不与卿议也。”毗曰:“陛下不以臣不肖,置之左右,厕③之谋议之官,安能不与臣议邪!臣所言非私也,乃社稷之虑也,安得怒臣!” 帝不答,起入内;毗随而引其裾,帝遂奋衣不还, 良久乃出,曰:“佐治,卿持我何太急邪!”毗曰:“今徙,既失民心,又无以食也,故臣不敢不力争。”帝乃徙其半。 注:①辛毗:字佐治三国时魏国侍中。②帝:魏文帝曹丕。③厕:安置。

盛。侍中辛毗与朝臣俱求见,帝知其欲谏,作色以待之,皆莫敢言。毗曰:“陛下欲徙士卒家,其计安出?”帝曰:“卿谓我徙之非邪?”毗曰:“诚以为非也。”帝曰:“吾不与卿议也。”毗曰:“陛下不以臣不肖,置之左右,厕③之谋议之官,安能不与臣议邪!臣所言非私也,乃社稷之虑也,安得怒臣!” 帝不答,起入内;毗随而引其裾,帝遂奋衣不还, 良久乃出,曰:“佐治,卿持我何太急邪!”毗曰:“今徙,既失民心,又无以食也,故臣不敢不力争。”帝乃徙其半。 注:①辛毗:字佐治三国时魏国侍中。②帝:魏文帝曹丕。③厕:安置。.下列句中划线的词解释有错的一项是(3分)

| A.辛毗引裾(拉,拽) | B.而帝意甚盛(坚决) |

| C.作色以待之(脸色) | D.帝遂奋衣不还(努力) |

.下列句中划线的词意义相同的两项是(4分)

| A.良久乃出乃不知有汉 |

| B.帝遂奋衣不还遂与外人间隔 |

| C.陛下不以臣不肖以此夸能 |

| D.卿谓我徙之非邪莲之出淤泥而不染 |

.用现代汉语翻泽下面的句子 (4分)

①帝欲徙冀州士卒家十万户实河南。

②臣所言非私也,乃社稷之虑也,安得怒臣!.文章表现了辛毗怎样的品质(4分)