某研究小组为了探究“铁与水蒸气”能否发生反应及反应的产物,进行了下列实验:

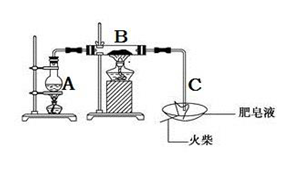

用如图所示实验装置,在硬质玻璃管B中放入还原铁粉和石棉绒的混合物,再结合一些步骤,就可以完成高温下“Fe与水蒸气的反应实验”(已知石棉绒是耐高温材料,不与水和铁反应)。

Ⅰ.探究“铁与水蒸气”能否发生反应

(1)如何检查该装置的气密性 。

(2)实验中石棉绒的作用是 。

(3)反应一段时间后,有肥皂泡吹起时,用点燃的火柴靠近肥皂泡,当 时(填实验现象),说明“铁与水蒸气”能够进行反应,写出铁与水蒸气反应的化学方程式 。

Ⅱ.探究“铁与水蒸气” 反应的产物

(1)假设还原铁粉反应完全,黑色固体为某种单一成分,为研究黑色固体成分,该研究小组甲同学提出以下假设:

假设一:黑色固体全部是Fe3O4

假设二:黑色固体全部是Fe2O3

假设三:黑色固体全部是FeO

乙同学认为即使不通过实验就可以否定甲同学的一个假设,你认为乙同学否认的假设是 ,理由是 。

(2)若假设一正确,请设计实验加以验证,完成下列表格(仪器自选)。

限选实验试剂:1 mol·L-1硫酸、2 mol·L-1NaOH溶液、新制氯水、澄清石灰水、酸性KMnO4溶液、KSCN 溶液、品红溶液

| 实验步骤 |

预期实验现象与结论 |

| 取反应后干燥的固体于试管中,加入足量的1mol·L-1硫酸溶解 |

|

| |

|

中学课本中常见的几种气体:①O2②H2③CO2④Cl2⑤H2S ⑥SO2⑦NH3都要求掌握其实验室制法。根据所学知识回答有关问题(填气体编号)

(1)能用启普发生器制备的气体有。

(2)能用浓H2SO4干燥的气体有。

(3)能用碱石灰干燥的气体有。

(4)收集气体的方法常有:排水法、向上排空气法和向下排空气法。如下图,用仪器A、B和橡胶管组成装置收集NO气体(①仪器A已经气密性检查;②除水外,不能选用其它试剂)正确的操作步骤是。

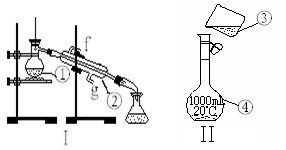

掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。

⑴写出下列仪器的名称:

①;②。

⑵仪器①~④中,使用时必须检查是否漏水的有。(填序号)

⑶若利用装置I制取蒸馏水,还缺少的仪器有,将 仪器补充完整后进行的实验操

仪器补充完整后进行的实验操 作的名称为:,冷却水从口进。

作的名称为:,冷却水从口进。

(4)现需配制250 mL 0.2 mol·L—1 NaCl溶液,其中装置II是某同学配制此溶液时转移操作的示意图,图中有两处错误分别是, 。

。

某学生用0.2000mol·L-1的标准NaOH溶液滴定未知浓度的盐酸,其操作为如下几步:

①用蒸馏水洗涤碱式滴定管,并立即注入NaOH溶液至“0”刻度线以上

②固定好滴定管并使滴定管尖嘴充满液体

③调节液面至“0”或“0”刻度线稍下,并记下读数

④移取20.00mL待测液注入洁净的锥形瓶中,并加入3滴酚酞溶液

⑤用标准液滴定至终点,记下滴定管液面读数。

请回答:

(1)以上步骤有错误的是(填编号),该错误操作会导致测定结果(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)__________________

(2)步骤⑤中,在记下滴定管液面读数时,滴定管尖嘴有气泡,将导致测定结果(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)___________________

(3)判断滴定终点的现象是:锥形瓶中溶液从色变为色,且半分钟不变色。

(4)如图是某次滴定时的滴定管中的液面,其读数为ml

(5)根据下列数据:请计算待测盐酸溶液的浓度:

| 滴定次数 |

待测体积(ml) |

标准烧碱体积(ml) |

|

| 滴定前读数 |

滴定后读数 |

||

| 第一次 |

20.00 |

0.40 |

20.40 |

| 第二次 |

20.00 |

4.00 |

24.00 |

| 第三次 |

20.00 |

2.00 |

24.10 |

欲用98%的浓硫酸(g=1.84g·cm-3)配制成浓度为0.5mol·L-1的稀硫酸500ml。

(1)选用的主要仪器有:

①__________,②__________,③__________,④____________,⑤____________。

(2)请将下列各操作,按正确的序号填在横线上。

| A.用量筒量取浓H2SO4 |

| B.反复颠倒摇匀 |

| C.用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 |

| D.洗净所用仪器 |

E.稀释浓H2SO4

F.将溶液转入容量瓶

其操作正确的顺序依次为____________________________。

(3)简要回答下列问题:

①所需浓硫酸的体积为____________mL。

②如果实验室 有15mL、20mL、50mL的量筒应选用____________mL的量筒最好,量取时发现量筒不干净用水洗净后直接量取将使浓度__________(“偏高”、“偏低”、“无影响”)

有15mL、20mL、50mL的量筒应选用____________mL的量筒最好,量取时发现量筒不干净用水洗净后直接量取将使浓度__________(“偏高”、“偏低”、“无影响”)

③将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛水的烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌的目的是____________,若搅拌过程中有液体溅出结果会使浓度偏____________。

④在转入容量瓶前烧杯中液体应____________,否则会使浓度偏____________;并洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液也要转入容量瓶,否则会使浓度____________。

⑤定容时必须使溶液凹液面与刻度线相切,若俯视会使浓度____________;仰视则使浓度____________。

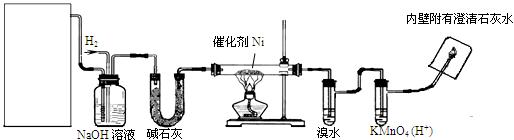

下图是实验室用来验证乙烯与氢气反应产物的装置,请回答下列问题:

(1)方框内装置用来制取乙烯,其中包括的仪器是:①碎瓷片②石棉网和铁架台

③圆底烧瓶④温度计(量程100℃)⑤温度计(量程200℃)⑥酒精灯⑦单孔塞

⑧双孔塞⑨导管。不选用的仪器有(填序号)

(2)写出实验室制乙烯化学方程式:

(3)碱石灰的作用是:________________________________________________

(4)实验过程中,发现溴水会褪色,可能的原因是:_____________________________

(5)出现什么现象可说明生成了乙烷?________________________________________