阅读下列材料:(本题共20分)

材料一: 凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分,杂以九等。如一家六人,分三人好田,分三人丑田,好丑各一半……盖天下皆是天父上主皇上帝一大家,天下人人不受私,物物归上主,则主有所运用,天下大家处处平均,人人饱暖矣。

——《天朝田亩制度》

材料二:中国文武制度,纲常名教,事事远出西人之上,独火器万万不及。……中国欲自强,则莫如学习外国利器,欲学外国利器,则莫如觅制器之器,师其法,而不必尽用其人。

——李鸿章上总理衙门书

材料三:(一)驱除鞑虏。……满洲政府穷凶极恶,今已贯盈,义师所指……(二)恢复中华。……驱除鞑虏之后,光复我民族的国家。(三)创立民国。今者由平民革命以建国民政府,凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民共举。(四)平均地权。……核定天下地价,其现有之地价,仍属原主所有;其革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。

——孙中山《同盟会宣言》

根据材料与所学知识回答:

(1)上述三则材料分别代表近代中国哪个阶级的什么政治派别的主张?

(2)材料一的基本主张有哪两点?,能否落实?原因何在?

(3)材料二的主张根本缺陷何在?,这导致了什么结局?

(4)材料三作为革命纲领的弱点是什么?这导致了什么结局?

科技的发展对改变世界起到了极大的作用,同时也折射着世界的变迁。阅读下列材料:

材料一他们固然没有把个人与社会人分开,也没有把社会人与整个自然界分开。可是他们向来主张,研究人类的惟一适当对象就是人本身。因此,在整个中国历史上,儒家反对对自然进行科学的探索,并反对对技术做科学的解释与推广。

——(英国)李约瑟《中国科学技术史》

材料二三幅图片(图一:牛顿。图二:爱因斯坦。图三:人民日报——号外“中国第一颗原子弹爆炸成功”。)

|

|

|

| 图一 |

图二 |

图三 |

材料三科学不仅刷新了我们的世界图景,也刷新了我们的日常生活。……然而,在科学成功的背后,我们必须看到一个潜在的危险正在显露出来;人类通过大规模地开发大自然,虽然掌握了更高的能量,有了支配自然界的能力,但却动摇了人类生存的根基。

——吴国盛《科学的历程》

请结合所学知识,回答:

(1)据材料一,谈谈你对李约瑟这段言论的理解。

(2)据材料二,指出图二与图一科学家的物理学理论之间的关系,并扼要阐述。结合所学知识,分析中国第一颗原子弹成功爆炸的原因。

(3)依据材料三和所学知识,理解科学是如何“动摇了人类生存的根基”的?

文艺复兴、启蒙运动是西欧向近代社会迈进时期发生的两次重大思想解放潮流。阅读下列材料:

材料一我不想变成上帝,或者居住在永恒中……属于人的那种光荣对我就够了。这是我祈求的一切,我自己是凡人,我只要求凡人的幸福。——彼特拉克

材料二他们(指启蒙思想家)发展起一系列革命的原则,打算通过这些原则实现大规模的社会改革。其中特别使我们感兴趣的是他们在经济、宗教和政治三个领域中提出的一些具体建议。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史·1500年以后的世界》

材料三恩格斯关于18世纪后半期西方社会状况的表述:“和启蒙学者的华美语言比起来,‘理性的胜利’建立起来的社会制度和政治制度竟是一幅令人极度失望的讽刺画”。

请结合所学知识,回答:

(1)据材料一并结合所学知识,指出就如何“做人”,文艺复兴的思想家与中国的理学家的观点有何不同?彼特拉克这种思想产生的根本原因是什么?

(2)结合材料二及所学知识,简述启蒙思想家在三个领域中提出的建议的核心内容。

(3)据材料三,说明19世纪早期西方美术界对启蒙思想家“理性王国”的反应。试举一例加以说明。

鸦片战争后,先进的中国人从“天朝上国”的梦幻里惊醒,开始探索新知,寻求强国御侮之道的新思想。阅读下列材料:

材料一在近代文明的转型中,世界力图“改变中国”,而我们不能只是仇恨和愤怒,我们不能狭隘地站在爱新觉罗家族政权的立场上,而是应该站在文明中国的立场上。“清代中国”需要改变,封闭和孤立的,腐朽和没落的,我们自己也在内部改变,无论是洋务运动、戊戌变法,还是辛亥革命;无论是李鸿章、康有为,还是孙中山,中国先进的知识分子都在尝试利用各种方法,内部改变着“清代中国”,不断催生着一个崭新的中国。

——据【裴钰《改变中国》】相关内容整理

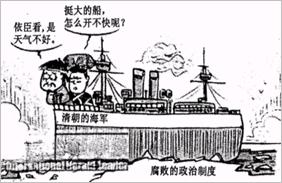

材料二图文材料:

……中国不可能只从我们这里引进知识、科学和工业资源模式而不引进那些带有病毒性质的政治上的改革。否则,她将什么也得不到。

——1881年7月23日《纽约时报》社论

材料三中国人从林则徐“开眼看世界”开始,进而“中体西用”,进而自由平等博爱,进而民主和科学。在这个过程中,每一步都伴随着古今中西新旧之争。

——陈旭麓(历史学家)《中国近代史》

请结合所学知识,回答:

(1)据材料一,说明在近代文明的转型中促使中国“内部改变”的指导思想分别有哪些?概括指出近代中国的思想解放在“改变中国”中的作用。

(2)透过材料二中的图片,从中可以获取哪些有效的历史信息?

(3)举一例能佐证材料三观点的史实。

在中国历史上,孔子的形象历经嬗变,他所开创的儒家思想也在传承中被不断的改造和重塑。阅读下列材料:

材料一季康子问政于孔子,曰:“如杀无道以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善也。君子之德风,小人之德草,草上之风必偃。”——《论语•为政》

材料二人之是非,初无定质。……咸以孔子之事非为是非,故未尝有是非耳。

——(明)李贽《藏书》

材料三(下图漫画)“如果老子和孔子有一天打架的话,你会帮助谁?”对这一问题,网上的观点不尽相同。有网友戏称:“俺会帮孔子吧,因为孔子弱。”“帮老子,老子天下第一的嘛。”“我是路过打酱油的,不关我事。”等等

请结合所学知识,回答:

(1)据材料一指出孔子的基本主张,结合孔子所处的时代背景分析这一主张的提出,在当时可能会产生怎样的社会效应?

(2)据材料二指出李贽的基本主张,,有学者认为,李贽的著作尽管在当时影响很大,但并没能在历史上开拓出一条新路。结合明清之际中国社会的实际状况,从政治、经济和思想三方面予以说明。

(3)读材料三,“如果老子和孔子有一天打架的话”,你会选择帮助谁呢?谈谈你的理由。

问答题

儒家思想是我国传统文化的主流思想。它既是中国人民和中华民族宝贵的精神财富,也是世界文明的重要组成部分。请回答:

(1)孔子创立的儒家学说的核心是什么?

(2)汉武帝时期是如何大力推行儒家思想的?影响如何?

(3)明清之际儒学发生了巨大变化,请任意列举明清之际的两位进步思想家,并说出他们的基本主张。