A、B、C、D为前四周期元素。A元素的原子价电子排布为ns2np2,B元素的最外层电子数是其电子层数的3倍,C元素原子的M电子层的P亚层中有3个未成对电子,D元素原子核外的M层中只有2对成对电子。

(1)当n=2时,AB2属于 分子(填“极性”或“非极性”)。

(2)当n=3时,A与B形成的晶体属于 晶体。

(3)若A元素的原子价电子排布为3s23p2,A、C、D三种元素的第一电离能由大到小的顺序是 (用元素符号表示)。

(4)已知某红紫色配合物的组成为CoCl3·5NH3·H2O。该配合物中的中心离子钴离子在基态时核外电子排布式为 ,又已知中心离子钴离子的配位数是6,1mol该物质与足量的硝酸银反应可生成3molAgCl,则该物质的配体是 。

(5)金属铁的晶体在不同温度下有两种堆积方式,晶胞分别如图所示。体心立方晶胞和面心立方晶胞中实际含有的Fe原子个数之比为 。

(本小题满分15分)

参考下列图表和有关要求回答问题:

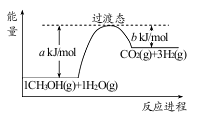

(1)甲醇质子交换膜燃料电池中将甲醇蒸气转化为氢气的一种原理是CH3OH(g)和H2O(g)反应生成CO2和H2。右图是该过程中能量变化示意图,若在反应体系中加入催化剂,反应速率增大,正反应活化能 a的变化是_____________(填“增大”、“减小”、“不变”),反应热△H的变化是_____________(填“增大”、“减小”、“不变”)。请写反应进程出CH3OH(g)和H2O(g)反应的热化学方程式_____________。

(2)甲醇质子交换膜燃料电池中将甲醇蒸气转化为氢气的另一种反应原理是:CH3OH(g)+1/2O2(g)  CO2(g)+2H2(g)△H="c" kJ/mol又知H2O(g)

CO2(g)+2H2(g)△H="c" kJ/mol又知H2O(g)  H2O(l)△H="d" kJ/mol。则甲醇燃烧生成液态水的热化学方程式为_____________。

H2O(l)△H="d" kJ/mol。则甲醇燃烧生成液态水的热化学方程式为_____________。

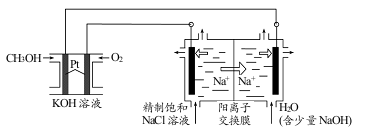

(3)以CH3OH燃料电池为电源电解法制取ClO2。二氧化氯(ClO2)为一种黄绿色气体,是国际上公认的高效、广谱、快速、安全的杀菌消毒剂。

①CH3OH燃料电池放电过程中,通入 O2的电极附近溶液的pH_____________,负极反应式为_____________。

②图中电解池用石墨作电极,在一定条件下电解饱和食盐水制取 ClO2。阳极产生 ClO2的反应式为_____________。

③电解一段时间,从阴极处收集到的气体比阳极处收集到气体多 6.72L时(标准状况,忽略生成的气体溶解),停止电解,通过阳离子交换膜的阳离子为_____________mol。

(本小题满分14分)

T1温度下,体积为 2L的恒容密闭容器,加入4.00mol X,2.00mol Y,发生化学反应 2X(g)+Y(g) 3M(g)+N(s) △H<0。部分实验数据如表格所示。

3M(g)+N(s) △H<0。部分实验数据如表格所示。

(1)前500s反应速率v(M)= _____________,该反应的平衡常数K=_____________。

(2)若该反应在恒温恒压容器中进行,能表明该反应达到平衡状态的是____________(填序号)

A.X的消耗速率与M的消耗速率相等

B.混合气体的平均相对分子质量不变

C.v(Y)与v(M)的比值不变

D.固体的总质量不变

(3)该反应达到平衡时某物理量随温度变化如下图所示。纵坐标可以表示的物理量有哪些_____________。

A.Y的逆反应速率

B.M的体积分数

C.混合气体的平均相对分子质量

D.X的质量分数

(4)反应达到平衡后,若再加入3.00molM,3.00molN,下列说法正确的是_____________。

A.平衡不移动

B.重新达平衡后,M的体积分数小于50%

C.重新达平衡后,M的物质的量浓度是原平衡的1.5倍

D.重新达平衡后,Y的平均反应速率与原平衡相等

E.重新达平衡后,用X表示的v(正)比原平衡大

(5)若容器为绝热恒容容器,起始时加入4.00molX,2.00molY,则达平衡后M的物质的量浓度_____________1.5mol/L(填“>”、“=”或“<”),理由是__________________。

(本小题满分14分)

I.H2A在水中存在以下平衡:H2A  H++HA-,HA

H++HA-,HA H++A2- 。

H++A2- 。

(1)NaHA溶液显酸性,则溶液中离子浓度的大小顺序为_____________。

(2)常温时,若向0.1 mol/L的NaHA溶液中逐滴滴加0.1mol/L KOH溶液至溶液呈中性。此时该混合溶液的下列关系中,一定正确的是_____________。

A.c(Na+ )>c(K+ ) B.c(H +)•c(OH )=1×10-14

C.c(Na+ )=c(K+ ) D.c(Na+ )+c(K+ )=c(HA )+c(A2- )

(3)已知常温下H2A的钙盐(CaA)饱和溶液中存在以下平衡:

CaA(s)  Ca2+ (aq)+A2- (aq)

Ca2+ (aq)+A2- (aq)

滴加少量Na2A固体, c(Ca2+ )_____________(填“增大”、“减小”或“不变”),原因是______________。

Ⅱ.含有Cr2O72-的废水毒性较大,某工厂废水中含4.00×10-3 mol/L的Cr2O7。为使废水能达标排放,作如下处理:

(1)该废水中加入FeSO4·7H2O和稀硫酸,发生反应的离子方程式为:_____________。

(2)欲使25 L该废水中Cr2O7转化为Cr3+,理论上需要加入_____________g FeSO4·7H2O。

(3)若处理后的废水中残留的 c(Fe )=1×10-13mol/L,则残留的 Cr3+的浓度为____________。(已知:Ksp[Fe(OH)3]≈1.0×10-38mol,/L,Ksp[Cr(OH)3]≈1.0×10-31 mol/L )

(本小题满分15分)

某废液中含有大量的 K+ 、Cl- 、Br-,还有少量的 Ca2+、Mg2+、SO42-。某研究性学习小组利用这种废液来制取较纯净的氯化钾晶体及液溴(Br2),设计了如下流程图:

可供试剂 a、试剂 b(试剂 b代表一组试剂)选择的试剂:饱和 Na2CO3溶液、饱和K2CO3溶液、KOH溶液、BaCl2溶液、Ba(NO3)2溶液、H2O溶液(H+)、KMnO4溶液(H+)、

稀盐酸。

请根据流程图,回答相关问题:

(1)操作⑤中用到的瓷质仪器名称是_____________。

(2)操作①②③④⑤的名称是_____________(填字母)。

| A.萃取、过滤、分液、过滤、蒸发结晶 |

| B.萃取、分液、蒸馏、过滤、蒸发结晶 |

| C.分液、萃取、过滤、过滤、蒸发结晶 |

| D.萃取、分液、分液、过滤、蒸发结晶 |

(3)试剂a应该选用_____________,反应的离子方程式为_________________。

(4)除去无色液体Ⅰ中的Ca 2+、Mg2+、SO42-,选出试剂b所代表的试剂,按滴加顺序依次是_________(填化学式)。

(5)调节pH的作用是_____________,涉及的化学方程式有_____________、_____________。

(15 分)二氧化氯(ClO2,黄绿色易溶于水的气体)是高效、低毒的消毒剂,根据要求解决下列问題:

(1)工业上可用KC1O3与Na2SO3在H2SO4存在下制得ClO2,该反应氧化剂与还原剂物质的量之比为 。

(2)实验室用NH4Cl、盐酸、NaClO2(亚氯酸钠)为原料,通过以下过程制备ClO2:

①电解时发生反应的化学方程式为 。

②溶液X中大量存在的阴离子有__________________。

③除去ClO2中的NH3可选用的试剂是 (填标号)。

a.水b.碱石灰c.浓硫酸 d.饱和食盐水

(3)为了测定混合气体中ClO2的含量,我们通常用酸化的KI溶液与之反应。

①请写出ClO2与碘化钾反应的离子方程式为 。

②如果反应过程中共消耗了 0.04 mol的KI,则此混合气体中ClO2的质量为________克。