(16分)“中国梦”,深刻道出了中国近代以来历史发展的主线,深情描绘了近代以来中华民族生生不息、不断求索、不懈奋斗的历史。这些梦想将中国的昨天、今天和明天连成一线。阅读下列材料,回答问题。

材料一 (19世纪中期)运动倡导者的梦想,主要是为了使国家能够抵御外来侵略、镇压国内动荡并加强他们自己的权位。

——徐中约《中国近代史——中国的奋斗》

材料二 “无端忽作太平梦,放眼昆仑绝顶来”。1902年,梁启超在《新中国未来记》中,写下了对未来的梦想和期望。

材料三 1933年的新年,上海《东方杂志》推出了一个“新年的梦想”特刊,国内各界人士做一场“中国梦”。在各色的梦里,有人梦想整个民族实现了空前的团结,国共两党共商抗日救国大计;……

——《一个时代的“新年梦想”》

材料四 中国的革命正是由这样两种梦想推动着:一是爱国主义者想看到一个新中国傲立于世界民族之林;二是提高处于社会底层的农民的地位,消除古代旧有的……社会差别。

——费正清《观察中国》

材料五 1979~1997年我国与世界主要国家经济年均增长率比较表

| 国家 |

美国 |

英国 |

德国 |

日本 |

印度 |

中国 |

| 增长率 |

2.5 |

2.1 |

2.2 |

3.1 |

5.2 |

9.8 |

请回答:

(1) 根据材料一,指出这些“运动倡导者的梦想”是什么?(2分)他们为梦想所做的努力对中国近代化有什么影响(2分)

(2) 梁启超为实现其政治梦想,在19世纪末开展了什么运动?(2分)这个运动开始的标志是什么?(2分)孙中山为实现“中国梦”的指导思想是什么?(2分)

(3) 材料三中“整个民族实现了空前的团结”这个梦想最终实现了,实现的表现是什么?

(2分)

(4) 材料四中的“两种梦想”,今天已变为现实。结合所学知识,第一个梦想开始实现的标志是什么?(2分)

(5) 从材料五表中数据可以看出中国经济发展的状况,出现这一状况的主要原因是什么? (2分)

在经历了2008年的动荡与波折后,中国和欧洲关系在2009年重回轨道。阅读材料,回答下列问题。

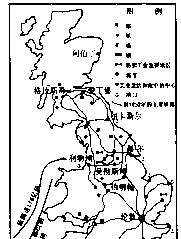

材料一 1850年英国工业革命图

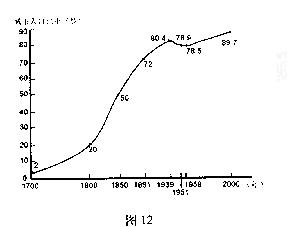

材料二英国城市化过程曲线图(图12)

(1)说明伦敦多大雾、阴雨天气的原因。

(2)依据材料二,描述英国城市化过程的特点。

(3)观察图11,说明工业革命对英国产生了哪些影响?

材料三:近年来,随着中欧贸易的发展,中欧文化交流日益频繁。中欧文化存在差异,例如建筑风格。中国的建筑往往外面是封闭的,里面是透明的,欧洲的建筑则外面是透明的,里面是封闭的,体现了双方思维的差异。随着文化交流的加深,中欧在建筑、家饰上相互借鉴,“中西合璧”成为时尚。

(4)材料三体现了文化生活的哪些道理?

政治制度和思想文化是高中历史必修的内容,是我们研究和学习的重要课题。

研究课题一:春秋战国的思想

材料一道之以德,齐之以礼。

——《论语·为政》

材料二我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴。

——《老子》

材料三法者,编著于图籍,设之于官府,而布之于百姓者也……。

——《韩非子·难三》

(1)根据上述材料,概括出三位思想家有怎样的思想主张?他们关注的共同点是什么?

研究课题二:美国的民主制度

美国“开国之父”们虽然制定的宪法有很多不民主、不平等、不公正之处,但是制衡的治构造都打好了“自由”这块地基,从而使民主、平等、公正这些砖砖瓦瓦可以不断往上添加。

——刘瑜《民主的细节》

(2)美国的“开国之父”们创造了怎样的制衡机构?并指出《1787年宪法》存在哪些 “不民主、不平等、不公正”之处。

研究课题三:19世纪末中国的思想变革

材料一严复在《天演论》按语中说,世界上一切民族都在为生存竞争,“进者存而传与,不进者病而亡焉。……负者日退,而胜者日昌。……弱者先绝”

材料二梁启超说“只有兴民权,才能固君权,救危亡”。

(3)上述材料表明了中国仁人志士的哪些思想?为什么当时会出现上述主张?

研究课题四:国际社会主义运动

苏联的崛起开辟了社会主义运动史上的新里程, 20世纪引人注目的重大事件。下面选取几个场景。

场景一:1917年11月7日晚9点40分,阿芙乐尔号上的大炮向着彼德格勒冬宫发出了怒吼。

场景二:1921年7月23日,在上海原法租界望志路106号,有一群年轻的中国知识分子召开了中国共产党第一次代表大会,会场上坐着两位来自苏俄的金发碧眼的共产国际代表。

场景三:1921年8月,一位23岁的美国青年走进克林姆林宫列宁的办公室,怀着极大的热情,倾听列宁畅谈新经济政策。

场景四:1929年5月,苏联第五次代表大会在莫斯科大剧院举行,讨论的内容是国民经济发展的第一个五年计划。

(4)结合上述四个场景,写出苏(俄)联对国际社会主义运动的重大贡献。

思想文化的进步不断激发人类创造出新的文明成就。阅读材料,探究下列历史现象。

探究历史现象一:“西学东渐”与传统科技

材料一

|

一种思潮:

一种思潮:

阅读材料,回答问题。

材料一 1929—1933年爆发的世界资本主义经济大危机更加助长了本已严重的贸易保护主义浪潮,各国间的关税大战愈演愈烈。美国将关税水平提高至53%,推动了45个国家不同程度地提高了关税。国际贸易进一步趋于萎缩,而这反过来又加深了危机本身。深刻的教训,促使各国开始认识到在生产国际化日益发展的背景下,广泛开展国际协调与合作的必要性。

——杨起善《关贸总协定与复关对策研究》

材料二作为世界性的国际贸易组织,它所制订的一系列多边贸易规则已成为各缔约国所普遍接受的共同准则,保证了国际贸易的相对自由、透明及其稳定性,极大地促进了世界贸易的增长和发展。据统计,自总协定成立以来,世界贸易总额增长了 10倍以上。

——《关贸总协定知识读本》

⑴根据上述材料并结合所学知识,分析关贸总协定成立的原因。 并指出关贸总协定的作用。

材料三

⑵材料三中,图一是哪一国际组织的标志?图二反映了当今世界经济发展的何种趋势?

⑶材料三中,图三现象出现的原因是什么?你认为应如何正确对待?

阅读材料,回答问题。

材料一 “美国真正的天赋在于,它懂得改变。”“(20世纪30年代)当绝望和大萧条袭来的时候,……通过新的政策、新的工作和新的共同目标战胜了恐惧。是的,我们可以!”

——美国总统奥巴马的演讲文摘

⑴材料一中“新的政策”是指什么?该政策“新”在何处?

材料二苏联虽然号称“最发达的社会主义国家”,但主要消费品长期供应不足。1985 年苏联人均收入为西方国家的三分之一左右,生活水平与西方的差距更大。而且,主要消费品长期短缺、供给不足,经常需要凭票供应,暗藏了通货膨胀的危险,人民生活水平从一战前的欧洲第五位下降到在八十年代的居世界第八十八位。1985年人均住房面积仅15平米,为西方国家50%;每百户汽车拥有量为14辆,仅为西方国家的17.50%。

——《全球通史》

⑵材料二反映了苏联社会发展的什么问题?为此,20世纪80年代后期,苏联曾进行过什么改革?结果如何?

材料三

注:粮票(1955年起发行至1993年停止流通)曾关系到国计民生,虽已退出历史舞台,但仍能昭示那个时期的经济体制特色,颇具史料价值。新中国第一张股票是1983年7月8日由深圳市宝安县联合投资公司发行的,它打破了“股票是资本主义的专利”的旧观念。此后,上市公司在中国纷纷涌现。

⑶依据材料三并结合所学知识,概括从图一到图二反映出中国的经济体制发生了怎样的变化? 变化的原因是什么?

⑷综合上述材料,你能得出什么启示?