得天独厚的自然条件和地理环境,孕育了中华民族以农耕为主体的经济形态。阅读材料,回答问题。

材料一

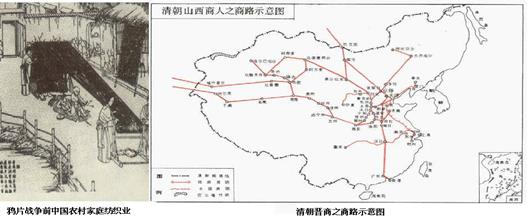

材料二 著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)……成为有影响的大商号后,还在店内供奉着一条扁担、两个木箱、一块石头(曾作秤砣用),其意是警示商号后人不忘当年创业之艰难。晋商在经营活动中,总结出许多谚语,如“宁叫赔折腰,不让客吃亏”;“售货无诀窍,信誉第一条”;……“买卖成不成,仁义都要在”等。

材料三 生之有时,而用之亡度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今殴民而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。

材料四 甲年战后,有些爱国工商业人士发出了“实业救国”的呼声。同时,有人指责既已允许外国人在华投资设厂开矿,如果再对本国民间投资设厂限制过严,也于理不合,因此,清政府只好放松限制,允许民间设厂,但并没有可靠的法律保护。苛捐杂税、官吏勒索不但没有减少,反而日益增加。

——转引自《中国近代史》

请回答:

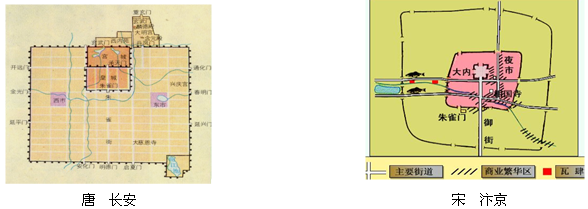

(1)中国古代城市布局以唐宋为界,结合材料一和所学知识思考:宋代城市与唐代相比在布局和商业活动上发生了哪些变化?变化的原因是什么?

(2)材料二反映了明清时期我国商业发展有何新现象?依据材料二概括晋商发达的主观因素。

(3)材料三体现了哪种思想?这一思想对后来明清时期社会发展有何影响?

(4)据材料四和所学知识,分析甲午战后,民族工业初步发展的原因有哪些?

(15分)阅读下列材料:

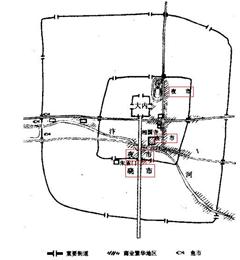

材料一 自春秋战国至唐代,国家和政府设市于都邑之中,市处于城中特定位置,以墙垣围住并与民居隔开。设有市师、肆师、质人等分掌市内各项事务。《唐六典》记载“凡市。以日中击鼓三百声而众以会,日入前七刻击钲三百声而众以散。”

一一韩国磐《中国古代的市和市井市肆》

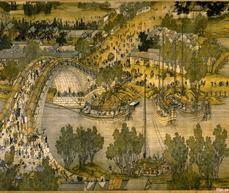

材料二有人说,欣赏《清明上河图》“恍然如入汴京(东京) ,置身流水游龙间,但少尘土扑面耳”。

——《石渠宝笈三篇》

材料三明清时期,在工商业发达地区和交通要冲,兴起了一大批以经济功能为主的中小工商业市镇,尤以江南地区为盛。这些市镇商业繁荣,人口密集,有的多达数万人。

一一范文澜《中国通史》

请回答:

(1)据材料一,概括春秋战国至隋唐时期“市”的特点。(6分)

(2)据材料二结合所学知识分析宋代的“市”与前代相比发生了哪些变化? (4分)

(3)据材料三结合所学知识,指出明清时期商业发展呈现了哪些新特点? (5分)

阅读材料,结合所学知识完成下列表格:

| 材料 |

主要历史事件或现象 |

| 例题:树上的鸟儿成双对,绿水青山带笑颜。从此不再受那奴役苦,夫妻双双把家还。你耕田来我织布,我挑水来你浇园。寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜。 |

小农经济 |

| 今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩,百亩之收不过百石。……古者税民不过什一……至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买。富者连阡陌,贫者无立锥之地。……故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。——《汉书·食货志》 |

|

| 清雍正帝说:“朕观四民(指士、农、工、商)之业,士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。今若于器用服玩,争尚结巧,必将多用工匠。市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。” |

|

| 《苏州府志》记载明代苏州纺织业情况是“郡城之东皆习机业……工匠各有专能,匠有常主(机户),计日受值。……若机房工作减,此辈衣食无所矣。” |

|

| “它扩展了人类活动的范围,海洋在人类文明中的地位迅速上升,世界的人种地理分布、宗教与文化格局开始发生重大变化。” |

|

| 面对残酷的战争环境,苏俄采取了一系列非常措施。如普遍实行工业国有化、取消商品贸易,一切生活必需品都由国家集中分配等。布尔什维克党幻想以此直接过渡到纯粹的社会主义经济形式。 |

|

| 1978年,安徽凤阳县农民对当时的经营方式作了这样的评价:大包干,大包干,直来直去不拐弯。交够国家的,留足集体的,剩下的都是自己的。 |

阅读下列材料:

材料一牛顿的《原理》公认是科学史上的最伟大著作。在对当代和后代思想的影响上,无疑没有什么别的杰作可以同《原理》相媲美。二百多年来,它一直是全部天文学和宇宙学思想的基础……无 怪乎牛顿力学的非凡成功甚至给诸如心理学、经济学和社会学等各个不同领域的工作者也留下了极其深刻的印象,以致他们试图在解决各种问题时以力学或准力学为楷模。

怪乎牛顿力学的非凡成功甚至给诸如心理学、经济学和社会学等各个不同领域的工作者也留下了极其深刻的印象,以致他们试图在解决各种问题时以力学或准力学为楷模。

——摘自《十六、十七世纪科学、技术和哲学史》

材料二启蒙思想家们在牛顿革命的启发、激励下进行了种种思考。伏尔泰曾写道:“如果全部自然界,一切行星,都要服从永恒的规律,而有一个小动物,五尺来高,却可以不把这些定律放在眼中,完全任意地为所欲为,那就太 奇怪了。”但由于牛顿学说本身的机械决定论性质,充满机械唯物论精神的启蒙思想也不可避免地带有形而上学的武断(主要是忽视了人的心灵的复杂性)。

奇怪了。”但由于牛顿学说本身的机械决定论性质,充满机械唯物论精神的启蒙思想也不可避免地带有形而上学的武断(主要是忽视了人的心灵的复杂性)。

——摘编自《世界文明史》

材料三全球举行纪念爱因斯坦逝世50周年“物理照耀世界”光束传递活动,为纪念划时代物理学大师爱因斯坦逝世50周年,作为“国际物理年”重要的全球性纪念活动之一,“物理照耀世界”光束传递活动于昨晚举行。美国新泽西州当地时间20:30,一束光信号从爱因斯坦工作过的普林斯顿大学准时发出,通过大洋光缆在24小时内周游地球,最后返回美国。据介绍 ,活动的主信号为带有爱因斯坦头像和“国际物理年”的宣传画,同时附一页与物理学相关、适合中学生的研究性课题题目,以电子邮件的方式向下传递。与此同时,各地科协青少年部与各地物理学会根据当地条件组织部分学生,并行开展可见光信号传递活动。昨晚,中国31个省、自治区、市的33座城市参加了光束传递活动。

,活动的主信号为带有爱因斯坦头像和“国际物理年”的宣传画,同时附一页与物理学相关、适合中学生的研究性课题题目,以电子邮件的方式向下传递。与此同时,各地科协青少年部与各地物理学会根据当地条件组织部分学生,并行开展可见光信号传递活动。昨晚,中国31个省、自治区、市的33座城市参加了光束传递活动。

——北京青年报:环球光速昨晚耀长城(2005年4月20日)

(1)牛顿说:“假如我看得远些,那是因为我站在巨人们的肩上。”结合所学知识,指出牛顿生活的时代特征,并列举两位影响了牛顿的“巨人”。

(2)根据上述材料并结合所学知识,指出牛顿学说对近代社会发展的主要影响。

(3)请从爱因斯坦的科学贡献分析全球为什么要隆重纪念爱因斯坦逝世50周年?(3分)

(4)1939年8月2日,爱因斯坦出于对人类命运的极大关注,写信给罗斯福总统建议美国务必抢在法西斯德国之前制造出原子弹;后来,当原子弹真的从潘多拉魔盒里跳出来后,爱因斯坦陷入了巨大的后悔与痛苦之中,自认一生最大的错误就是建议研制原子弹。请问他的思想前后矛盾吗?为什么?(3分)

阅读下列材料:

材料一香港《明报》1999年10月2日报道:19世纪唯物社会主义思想家马克思,以凌厉后劲压倒科学家爱因斯坦,在英国广播公司(BBC)的千禧年最伟大思想家选举中胜出。

(1)马克思跃居英国广播公司评出的千年最伟大的思想家排名的榜首,主要是因为他对人类社会历史发展的哪些贡献?

(2)请你说说马克思主义诞生以后至列宁主义诞生之前,国际共产主义运动蓬勃开展的概况。

材料二在上个世纪末所举行的一次关于俄罗斯“世纪风云人物”的民意调查中,列宁名列榜首,成为20世纪最重要的风云人物。

(3)请列出列宁成为20世纪最重要人物的原因。

材料三 1980年8月,邓小平在回答意大利记者奥琳爱娜·法拉奇提问时,对毛泽东作了这样的评价:毛泽东一生中大部分时间是做了非常好的事情的,他多次从危机中把党和国家挽救来。没有毛泽东,至少我们中国人民还要在黑暗中摸索更长的时间。毛泽东最伟大的功绩是把马列主义的原理同中国革命的实际结合起来,指出了中国夺取革命胜利的道路。

(4)结合所学知识,分析邓小平这段话的史实根据。

人类社会自产生以来,改革 就与社会进步相伴而生。其中梭伦改革、商鞅变法与孝文帝改革是中外古代改革中成功的典型。阅读下列材料:

就与社会进步相伴而生。其中梭伦改革、商鞅变法与孝文帝改革是中外古代改革中成功的典型。阅读下列材料:

材料一

图一梭伦在改革前展开辩论图二 商鞅舌战图

材料二黑色的土地,将是最好的证人,因为正是我,为她拔掉了众多的债权标,以前她倍受奴役,而今已重获自由。许多被出卖的人们,……我都使他们获得解放!

材料三

材料四魏亡之祸,成于六镇;轻薄六镇,实自太和。夫变夷从夏,人孰不以为美?至一家门户紧切利害,乃忽弃不顾,可乎?然则自古公禀父陶复陶穴,至于岐有夷之行,彼累积而后成,非文胜其质也。……迁洛之举,群臣不顺,孝文设术以诈之,示威以胁之。不知厌忽累世安乐之余,经始百年荒榛之地,一事不成,旧业尽弃,欲以何为?嗟夫!孝文诚非玩岁月而苟目前者;及其昧先后,失名实,不安于而眩其末,则好治与念乱同科,可不悲哉!

——《魏书》卷三十四《习学记言序目》

回答:

(1)根据以上材料,结合所学知识,指出梭伦改革、商鞅变法和孝文帝改革的性质分别是什么?

(2)材料二、三、四分别反映了梭伦、商鞅、孝文帝改革的什么内容?

(3)你认为材料一、四所揭示的现象出现的共同原因是什么?为此,作为一名改革者应坚持何种态度?

(4)结合所学知识,你认为以上改革能够推动社会进步的共同因素有哪些?