1971年7月6日尼克松在堪萨斯城的一段讲话:当我们展望今后五年、十年或许十五年的时候,我们会看五个强大的超经济力量,它们是:美国、西欧、苏联、中国,当然还有日本。……现在让我们看看对美国来说这意味着什么。这意味着,同我们在第二次世界大战结束以后不久所处的地位相比,美国遇到我们连做梦也没有想到的那种挑战。

请回答:(1)尼克松这次讲话的意图及背景何在?

(2)他对未来的一些预见是否有道理?为什么?

(10分)儒家思想长期以来一直是中国传统文化中的主流思想,对中华民族思想品德的形成产生了重大影响。“新儒家”、“儒学复兴”、“孔子学院”等现代、当代文化现象的出现,又反映了儒学的因时之变与应世之用。阅读材料,请回答下列问题:

材料一如图,漫画《思想家的话语》:

请回答:

(1)依据材料一中三位思想家的主张,指出人物A、B、C分别是谁? (3分)

材料二汉武帝和他的近臣将所谓“儒术”扩展之后延长,以至包括了有利于中央集权官僚政治所必需的种种理论与实践的步骤。孔子所提倡的自身之约束,人本主义之精神等全部构成了官僚集团行动上的规范。

——黄仁宇《大历史》

(2)结合所学知识回答汉武帝时期儒学的“扩展”与“延长”的具体表现是什么?

材料三凡天下无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,荼毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,日:我固为子孙创业也。其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,日:此我产业之花息也。然则,为天下之大害者,君而已矣!

(3)、材料三反映了明末清初哪位思想家的政治观点?这种观点的核心思想是什么?

材料四:说白了,《论语》就是教给我们如何在现代生活中获取心灵快乐,适应日常秩序,找到个人坐标。它就是这么一本语录。

——央视教育频道《百家讲坛》:于丹《论语心得》

(4)面对中国传统文化热人们众说纷纭,2500年前的思想是否还适用于21世纪的今天?请谈谈你的观点和理由。

(13分) 阅读下列材料:

材料一欧洲文艺复兴的策源地在意大利,宗教改革的故乡在德国,……,决非偶然,它们显然是由各自深刻而特定的社会历史条件所决定的。

——摘自董小燕《西方文明精神与制度的变迁》

材料二这种氛围不可避免地产生了十八世纪占支配地位的观念:科学方法是研究社会活动和自然现象的惟一可行的方法。由于具有自然属性的世界正在被人认识,因此启蒙思想家认为具有社会属性的世界很快也可以用科学的方法去认识,这已成为一种共识。

——罗伯特·E·勒纳《西方文明史》

材料三正像卢梭说的,他是“凭假设和条件的推理"来构成他的学说的。其实,所有启蒙思想家无不如此。但在争取人的权利和尊严的问题上,对广大人民来说,首先是在争取生存的问题上,这种学说和原则却具有一种完全新颖的、扣人心弦的含义,起到了使人们为之奋斗的作用。1 8世纪还不可能出现经济和社会关系的动态的观点。对社会、政治问题的思考,还只能停留在社会关系的静态的幻象上面。

——王养冲《1 8世纪法国的启蒙运动》

请回答:

(1) 结合所学知识分析材料一中“各自深刻而特定的社会历史条件”分别是什么?

(2)据材料二,分析启蒙运动的起因。结合所学知识,归纳与文艺复兴相比,启蒙运动对人文主义的发展。 (4分)

(3)据材料三,指出“静态的幻象”的启蒙学说有哪些局限性?说明1 9世纪初西方文学对启蒙思想家“理性王国"的反应。(3分)

(4)指出材料三关于启蒙运动作用的看法。结合所学知识,试从政治、思想两方面加以说明。从研究性学习中史料与结论的关系看,研究历史最重要的原则是什么?(4分)

科学技术是国家综合实力的重要体现。阅读材料,回答问题。

材料一郑和当时建造的超大型宝船长140多米,宽57米是史无前例的。(建造宝船的)巨型船坞,在中国历史上亘古未有,在当时世界上也无与伦比。它是中世纪中国造船业在全世界遥遥领先的明证。郑和船队的航海技术在当时世界上也是独领风骚的。15世纪初,是中国人称雄海上的时代,这是全世界公认的事实。

——摘编自韩胜宝《郑和之路》

材料二江南制造总局造船厂,1868年已着手建造螺轮蒸汽舰了。造螺轮蒸汽舰是1845—1850年间在欧洲推广使用的。1850年后被用于军事。

——摘编自徐泰来《中国近代史记》

克服技术的落后是一个巨大的困难,尤其是当那些西洋顾问和教习自己就不很专业时,更是如此。自强规划所造出的枪炮舰船的性能及其低劣,这就导致需要不断从国外购置枪炮。

——徐中约,《中国近代史,1600—2000:中国的奋斗》

材料三 1958年起,由聂荣臻主持的国防科技研究已迈开步伐。党和政府克服苏联政府单方面撕毁协议、撤走专家、停止供应设备所造成的严重困难,自力更生发展国防科技工业,终于取得了国防极端技术的重大突破。中国国防尖端技术的巨大发展,标志着中国国防现代化建设进入了一个新的阶段,大大加强了我国的国防力量,也集中代表了我国科学技术当时达到的新水平,提高了中国的国际地位。

——摘自何沁《中华人民共和国史》

(1)根据材料一指出郑和下西洋所具备的条件。结合所学知识,追述唐宋时期的我国主要科技成就。

(2)根据材料二,归纳洋务企业制造军舰的技术状况。结合所学知识说明洋务运动失败的根本原因。

(3)根据材料三,指出我国国防尖端技术大发展的作用。结合所学知识,回答“文化大革命”前我国“国防尖端技术重大突破”的表现。

(4)你对发展我国科学技术有何建议?

以孔子思想为核心的儒家文化受到广泛关注。阅读材料,回答问题。

材料一他(孔子)知道,古代传统的重建,并不仅仅是指外表上的同一。这里强调的是对永恒真理的温习,而不是对过去的模仿,孔子希望通过自己的努力,能使这些永恒的思想重放光彩。

——摘编自雅斯贝斯《大哲学家》

材料二无论何种学派,均不能定为一尊,以阻碍思想文化之自由发展。况儒术孔道,非无优点,而缺点则正多。尤与近世文明社会绝不相容者,其一贯伦理政治之纲常阶级(等级)说也。

——赵清、郑城《吴虞文集·陈独秀复吴虞信》

材料三新加坡主要汲取儒家的君子品格的价值观,这是与新加坡道德教育直接相关的基本因素。新加坡结合自己的国情赋予“忠孝仁爱礼仪廉耻”以新的内涵,把他们理解的重整体、重义务、重责任的儒家伦理道德进行现代化,而提出了作为他们国家意识形态的共同价值观。

——摘编自龚群《新加坡公民道德教育研究》

(1)根据材料一,说明孔子对古代传统重建的内涵。结合所学知识,说明孔子为重建古代传统文化所做的工作。并回答孔子的核心思想及其欲达到的目的。

(2)在材料二中,陈独秀如何评价孔学?归纳陈独秀反孔的理由。结合所学知识,说明新文化运动对五四运动的影响。

(3)根据材料三,概括新加坡是如何利用儒学进行道德教育的。指出新加坡推行道德教育的影响。

哲人们认为,思想是地球上最美丽的花朵。一个拥有伟大思想的民族,才能拥有不断前进的动力。阅读下列材料,并回答问题。

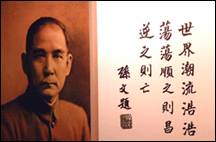

材料一如图

图1图2

材料二如图,阅读下列图片:

请回答:

(1) 图l孙中山所写的“世界潮流”指的是什么?(2分)在图2的发刊词上,孙中山提出他的重要思想,请解释这一思想内容的具体含义。 (3分)

(2)依据材料二的三幅图片,概括三位伟人领导中国人民取得中国社会的三大巨变。