古今中外,世界各国有过许多改革与调整,极大地促进了人类社会的进步与发展。 求变化,求发展,求进步,是人类文明演进的基本脉络,也是中国探索繁荣富强道路的根本 方向。

材料一 (商鞅变法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于 公战,怯于私斗,乡邑大治。

--《史记·商君列传》

(1)请说说商鞅变法的历史作用是什么?

材料二 如果曾国藩开辟了西化之路的话,左宗棠和李鸿章则是斗志昂扬地紧握了西化 的火把。--徐中约:《中国近代史:中国的奋斗》

(2)材料二中的"西化"指的是晚清以"自强""求富"为口号的哪一次运动?

材料三 2014 年是邓小平诞辰 110 周年,为纪念这位伟人,央视一套特播出大型革命历史题材电视剧《历史转折中的邓小平》,该剧播出后在全国范围内引起人们的热议。对邓小平改革开放的评价,有人说:"世界上从古到今,没有一个人像邓小平那样通过他的政策使几亿人摆脱了贫困,解决了温饱。"

(3)邓小平所提出的改革开放是在哪一次会议上作出的决策?该会议除了提出改革开放 外,还有什么内容?谈谈这次会议的历史意义?

材料四 1929 年 10 月 24 日被称为美国历史上的"黑色星期四",那一天纽约股票市场 竟有一千三百多万股股票在一天内被抛售出去,全国为之震动,从此美国的经济就像雪崩一 样,开始全面滑坡。

(4)当时哪一位总统挽救了美国经济的衰退现象?其颁布的中心措施是什么?

阅读材料:外国学者论中国的科举制度

最初的考试完全是综合性的,强调儒家的经典著作,但也包括其他科目。渐渐地,这些考试集中于文体和儒家思想正统观念。最后结果是形成一种制度:从理论上说,官职之门向一切有才之士敞开,但实际上却有利于那些有足够财力进行若无行多年的学习和准备的阶层。这并不意味着统治中国的是世袭贵族阶层,相反,是一个由学习者组成的统治集团即文人学士集团,他们为中国提供了一种赢得欧洲人敬佩的有效稳定的行政管理。另一方面,也正是这一制度,扼制了创造力,培育了顺从性。

——[美]斯塔夫利亚诺斯《全球通史》

请回答:

(1) 中国古代的科举考试开始于什么时期?

(2)请写出唐朝三代皇帝对科举制的完善。

(3)科举考试科目繁多,一般以什么科为重要?

(4)科举制中的哪一举措大大促进了唐诗的繁荣

阅读下列材料,回答问题。

材料一“帝引见朝臣,诏断北语…又诏革衣服之制…又诏改国姓为元氏姓。盖帝优于文学,恶本俗之陋,欲以华风变之,故不惮此举也。然国势之衰,实始于此。”

(1)材料一是对哪次改革的评价?

材料二30多年前,在邓小平倡导和带领下,中国人民毅然决然地踏上了改革开放的历史征程。这是中国在新的历史条件下进行的新的伟大革命。

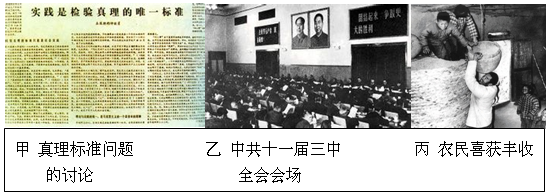

(2)结合材料,说明甲图、乙图所反映的历史事件之间的联系。

(3)中共十一届三中全会的召开,党和国家作出了什么重大决策?

(4)分析丙图现象出现的主要原因是什么?这个现象最先出现在安徽省的哪个地方?

以下是我国从1953—1978年间的工农业总产值为变化的情况,阅读后请回答问题:

| 时段 |

工农业总产值平均每年增长 |

| 1953—1957年 |

14.6% |

| 1958—1962年 |

0.6% |

| 1963—1965年 |

15.7% |

| 1966—1976年 |

7.1% |

——摘编自《中国现代史资料选辑》

(1)表格中的数字变化反映了这25年间国民经济发展经历了什么过程?

(2)1953—1957年间工农业总产值平均每年增长较快的主要原因是什么?

(3)导致1958—1962年和1966—1976年间工农业总产值年增长率很低的共同因素是什么?

(4)这25年来经济建设有成果也有教训,请你谈谈应该吸取哪些教训?

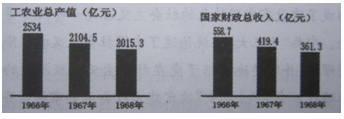

阅读:1966-1968年我国经济状况统计

请回答:

(1)这是“文化大革命”中我国经济状况数据统计,你从中得出了什么结论?

(2)“文化大革命”期间和反革命集团先后被粉碎,请指出当时人民群众和干部对他们进行强烈抵制和抗争的两例史实。

(3)概述“文化大革命”给我国文化教育事业造成严重破坏的史实。

中共中央总书记、国家主席习近平自2012年11月以来,多次在国内外不同场合阐述“中国梦”战略,被视为中共治国理政的新指导思想。阅读材料,回答问题。(13分)

【独立自由梦】材料一:中国现时社会的性质,既然是半殖民地半封建的性质 ,它就决定了中国革命必须分成两个步骤。第一步,改变这个半殖民地半封建的社会形态,使之变成一个独立的民主主义的社会。第二步,使革命向前发展,建立一个社会主义制度的社会。中国现时的革命,是在走第一步。”

---毛泽东《新民主主义论》(1940年)

(1) 依据材料一,指出“第一步”和“第二步”各自胜利的标志。(2分)

【工业强国梦】材料二:“工业化---这是我国人民百年来梦寐以求的理想,这是我国人民不再受帝国主义欺负不再过穷困的生活的基本保证,因为这是全国人民的最高利益。全国人民必须同心同德,为这个最高利益而积极奋斗。”

——摘自1953年1月1日《人民日报》

(2)60多年前为实现全国人民的工业化梦想,党和政府采取了什么举措? (2分)

【民生幸福梦】材料三:它是建国以来党的历史上具有深远意义的重要会议,它从根本上冲破了长期“左”倾错误的严重束缚,重新树立了党的实事求是的正确路线。

(3)材料三中的这次会议将党和国家的工作重点转移到什么上来了?(2分)

【开放繁荣梦】材料四:“20世纪的最后20年,在世界的东方,中国进行了一场卓有成效的社会变革,解放了思想的中国人焕发出蓬勃的创造力,书写了一个时代最为传奇的一页。”

(引自《复兴之路》解说词)。

(4)请回答:20世纪最后20年,邓小平领导中国人对民族复兴进行过哪些探索?

(5)每个人都有理想和追求,都有自己的梦想。作为新时期的中学生,为了中华民族的伟大复兴,你将怎样把自己的梦想与“中国梦”相结合?(2分)