1925年3月20日,俄国革命家马林在一篇文章中说:“孙中山在法文月刊《社会主义运动》上发表了一篇文章,阐述中国革命的性质,提到他不期望资本主义式的繁荣,而希望看到‘新中国’是一个‘社会主义的中国’。”这则材料( )

| A.证明孙中山的阶级属性发生改变 |

| B.表明孙中山已完全接受中共革命主张 |

| C.说明孙中山认为社会主义是中国的唯一出路 |

| D.说明孙中山的革命策略有所调整 |

钱穆在《国史新论》中把战国至明清中国历史描绘为游士社会、郎吏社会、门第社会、科举社会。下列说法正确的一项是()

| A.“游士社会”出现了夜市和草市 |

| B.“郎吏社会”出现了百家争鸣 |

| C.“门第社会”开始了儒释道合流 |

| D.“科举社会”开始在地方设置郡县 |

“探寻中国经济政策演变之路”研究性学习小组在整理研究成果时,附了两幅描绘生产民俗的河北剪纸,借以说明中国古代的某种经济形态,同时他们还引用了与这一经济形态相对应的言论。这些言论不应包括()

| A.“事末利及怠而贫者,举以为收孥” |

| B.“上农除末,黔首是富” |

| C.“闭门而为生之具以足,但家无井盐耳” |

| D.“通工商之业,便渔盐之利” |

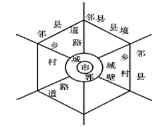

下图为中国秦汉至唐初城乡分工结构示意图,对该图的描述符合史实的是()

| A.“城郭之民,类多工商” |

| B.城市与乡村为行政区域划分单位 |

| C.城市商业功能从属于其政治功能 |

| D.“市”成为城市活动的中心 |

明中后期,租佃关系已普遍采取契约的形式,在商品经济发达的江浙、福建已经盛行定额租制,甚至还出现了货币地租,佃农对地主从人身依附关系为主向着以土地依附为主的方向过渡,获得更多的经营自由。这反映的实质问题是()

| A.农村经济商品化 |

| B.农民对地主人身依附关系进一步松弛 |

| C.封建地租货币化 |

| D.商品经济推动封建生产关系的变化 |

马克思在《世界文明史》中说:“唐宋时期的国家体制可称之为中央集权的君主制……中央政府的首脑为宰相,宰相有很大的权力,和皇帝讨论军国大事,人事任免,甚至皇位继承等问题,并做出决定。”由此判断在唐宋时期最有可能的是()

| A.虚君实相,实行君主立宪制 |

| B.宰相成为国家的实际决策者 |

| C.皇权和相权的矛盾尤为突出 |

| D.君主专制与中央集权缺一不可 |