1912年,在日本学习化工的范旭东得知武昌起义成功后,回国创办水利碱厂,成为著名的“化工大王”。这一史实表明,民国初年我国民族工业出现短暂春天的一个重要原因是( )

| A.自然经济在社会经济中占主导地位 |

| B.清政府放松了对民族工业的限制 |

| C.辛亥革命激发了民族资产阶级实业救国的热情 |

| D.南京国民政府实行了“币政改革” |

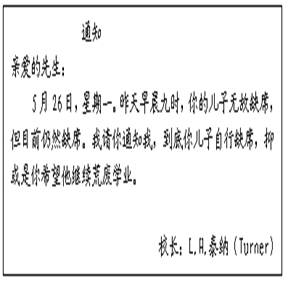

据上海警察局档案资料显示,1919年5月,上海许多学生家长都收到一份由上海华童公学校长发出的通知(见下框)。下列口号与通知中所说的现象直接相关的最可能是()

| A.“扶清灭洋” | B.“驱除鞑虏,恢复中华” |

| C.“外争主权,内除国贼” | D.“打倒列强,除军阀” |

某同学在进行研究性学习时翻阅了辛亥革命前后的北京报纸,发现革命前对老百姓的“子民”“蚁民”“贱民”等称呼,在革命后被“国民”“公民”等词语代替。他由此对辛亥革命的意义有了深入理解,其中正确的是辛亥革命( )

| A.使民主共和观念深入人心 | B.打击了帝国主义在华势力 |

| C.使人民群众成为国家主人 | D.使人民完全获得言论自由 |

《晚清大变局中的人物和思潮》中评价某人所写的一本书,写到:它的历史作用在于它抛弃了那些不切实际的空想,勇敢地承认了能人的创造性劳动和富者经营的事业的价值和正当性。通过实行专利制度,“准富者请人雇工”,奖励私人兴办各种工业、交通企业、开矿、办银行、办“学馆”和各种福利事业,从而把旧式的农民战争与切合当时中国需要的历史进步事业直接联接起来。这一“某人”是()

| A.洪秀全 | B.洪仁玕 | C.孙中山 | D.李鸿章 |

甲午战争时,“所有官兵都携家带眷住在陆上,把兵舰当作一个衙门,点卯应粮,而海军经费则全部移去修建颐和园……”据此,你认为甲午战争中国失败的主要原因是()

| A.军备落后 | B.政府腐败 | C.军费匮乏 | D.军纪松弛 |

1937年,一个日本记者目击了日军的暴行。他写道:“码头上到处是焦黑的死尸。一个摞一个,堆成了尸山,在尸山间有五十到一百个左右的人影在缓缓地移动,把那些尸体拖到江边,投入江中。呻吟声、殷红的血、痉挛的手脚,还有哑剧般的寂静,给我们留下极深刻的印象。”该日本记者目击的是()

| A.日军在旅顺对当地和平居民实行的野蛮大屠杀 |

| B.八国联军在北京的骇人听闻罪行 |

| C.日本制造的惨绝人寰的南京大屠杀 |

| D.英美军舰炮轰南京制造的南京惨案 |