装备,乃国之重器。装备制造业能为国民经济和国防建设提供生产技术装备,是制造业的核心。建立起强大的装备制造业,是提高中国综合国力,实现工业化的根本保证。阅读材料,回答问题。

材料一:

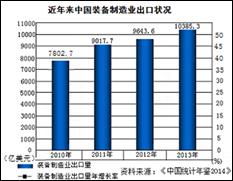

(请在图中绘出曲线图: 2010年增长32.2%,2011年增长15.6%,2012年增长6.9%,2013年增长7.7%)

注:2013年我国装备制造业产值规模突破20万亿元,年均增长17.5%,占全球装备制造业的比重超过1/3,稳居世界首位且多数装备产品产量位居世界第一。但很多高端设备仍需要进口。

(1)概述材料一显示的经济信息。

材料二:支持中国装备“走出去”,推进国际产能合作,能使我国对外贸易从“大进大出”转向“优进优出”,形成开放型经济新格局,增强国际竞争力。2015年1月28日召开的国务院常务会议,部署加快中国装备“走出去”。会议确定,一要大力整合行业资源,创新对外合作模式,探索采取合资、公私合营等投资运营方式。二是针对国际市场需要,支持企业利用国内装备在境外建设上下游配套的生产线,实现产品、技术和合规标准“走出去”。三是支持企业境外并购、建立海外研发中心等,提高跨国经营能力。四是完善支持政策,持续推进简政放权,让企业“放开手脚闯世界”。

(2)结合材料二,运用经济生活相关知识,分析说明应如何加快中国装备“走出去”。

材料三:外面的世界很精彩,外面的世界也很无奈。近年来,中国积极实施“走出去”战略,有联想收购IBM等成功案例,也有上汽收购韩国双龙、斯里兰卡港口事件等挫折。除受到政治和意识形态等干扰外,“中国式”的思维方式与做事方法导致的文化冲突是企业“走出去”失败的主因。企业成功“走出去”要从文化融合开始,以包容的胸怀正确对待文化差异,努力融入当地社会,提炼企业核心价值观、管理理念,团结和吸引来自不同文化背景的员工,构建与国际化战略相适应的企业文化。

(3)结合材料三,运用文化生活的相关知识,分析说明中国企业成功“走出去”要从文化融合开始的依据。

2009年12月5日—7日召开的经济工作会议提出,明年经济工作的总体要求是:全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,根据新形势新情况着力提高政策的针对性和灵活性,特别是要更加注重提高经济增长的质量和效益,更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整,更加注重推进改革开放和自主创新、增强经济增长活力和动力,更加注重改善民生、保持社会和谐稳定,更加注重统筹国内国际两个大局,努力实现经济平稳较快发展。

从历史唯物主义的角度说明2010年经济工作要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观的依据。

右图《请批准》是某老师上《政府的权威从何而来》时给同学们展示的一幅漫画。请根据漫画进行以下探究:

(1)漫画反映了什么政治现象?

(2)应如何有效防止此类现象的发生?

(3)假如让你写一份《关于提升政府权威的建议书》,请结合材料和所学政治生活知识写出内容要点。

材料一:2010两会上,温家宝总理在做政府工作报告时明确指出:要创造条件让人民批评、监督政府。

材料二:通过网络发表言论也是公民监督权得以实现的一条有效途径。在我国,公民的网上言论只要不违反相关法律的禁止性规定,任何其他机关、个人均无权干涉,但网民也要注意不能为了宣泄自己的情绪而侵犯他人合法权益以及国家利益。

(1)简要回答民主监督的意义。

(2)请运用《政治生活》中“公民参与政治生活的基本原则”的知识,谈谈对公民在网上发表言论这种行为的认识。

节能减排,低碳生活,守护我们的家园。某校高一(2)班同学就这个问题进行探究,请你参与。

材料一2009年 12月7日—18日,联合国气候变化会议在丹麦哥本哈根召开。中方认为,会议取得成功的关键是坚持“共同但有区别的责任”原则,温家宝总理全面阐述了中国政府应对气候变化问题的立场、主张和举措,呼吁各方凝聚共识、加强合作,共同推进应对气候变化的历史进程。中国政府的主张是中国根据国情采取的自主行动,是对中国人民和全人类负责的,不附加任何条件。

(1)中国政府的立场、主张和举措是如何体现我国外交政策基本内容的?

材料二2010年1月22日,以“发展低碳经济、共建低碳中国”为主题的低碳中国论坛首届年会在京召开,建设“低碳”社会日渐成为人们的共识。总体来看,中国正在通过各方面的不断努力,大踏步向低碳经济迈进。但必须看到,与发达国家相比,中国发展低碳经济的基础还较为薄弱。国家、企业和个人,都应当责无旁贷地行动起来!同学们决定要以主人翁的态度,举行“我为低碳当哨兵,积极参与民主监督”活动。

(2)请结合民主监督的有关知识,谈谈同学们怎样才能为“低碳”当好哨兵?(8分)

材料三2010年上海世博会的主题是“城市,让生活更美好”。世博会是展示上海城市风采和市民文明形象的重要窗口,广大上海市民主人翁意识很强,积极当好世博会东道主,踊跃争当世博会志愿者。

(3)假如你是上海市民,如何做一名合格的东道主?请从公民权利与义务关系的角度谈谈你的看法。

国家统一、民族团结,是人心所向,是全国各族人民的根本利益所在。新中国成立60年来,民族团结保障了国家长治久安、繁荣发展。站在新的历史起点上,我们更要从新的时代要求和新的实际出发,在发展中国特色社会主义的伟大实践中,谱写全国各民族大团结新的壮丽篇章。

请运用《政治生活》的相关知识回答:

(1)我们珍惜民族团结有何重要意义?

(2)我们怎样才能进一步巩固和发展民族团结进步事业?