阅读材料,回答问题。

材料一 春秋时期,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡,作为新的行政建制。郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上最早的取代贵族领主的职业官僚。

──摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)据材料一,春秋时期在地方行政制度上有何调整?说明这一调整的进步性。

材料二 中国过去的政治,纵要说它是专制,也不能不认为还是一种比较合理的开明的专制。它也自有制度,自有法律,并不全由皇帝一人的意志来决定一切的。

──钱穆《中国历代政治得失》

(2)结合所学知识,评述材料二的观点。

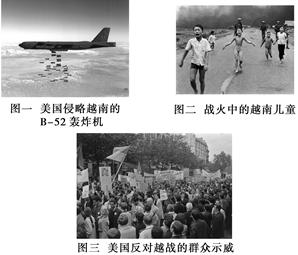

阅读下列图片:

请回答:

(1)图一反映了什么问题?这应属于“特种战争”还是局部战争?

(2)图二反映了越南战争的什么问题?

(3)图三对越南战争的结局有何影响?

阅读下列材料:

材料1:各缔约国都认为,在本条约区域内使用武力进攻的手段对任何缔约国……进行的侵略,都会危及它自己的和平和安全……

此外,美国代表团在签署本条约时提出以下条件:“它对于侵略和武装进攻的意义的承认……只适用于共产党的侵略……”——《东南亚集体防务条约》

材料2:70年代的美国,由于经济增长缓慢,又陷于越战泥潭,不得不在美苏争霸中处于守势。1969年尼克松担任美国总统后,迫于形势的变化,对美国的对外战略作了重大调整,从战略进攻转为战略收缩,为了调整对外战略,尼克松在亚洲采取了两大步骤:一是1973年签署《关于在越南结束战争,恢复和平的协定》,从越南撤走侵越美军;二是开始同中国关系正常化。——《尼克松对外政策》

请回答:

(1)从材料1中我们可以看出,《东南亚集体防务条约》主要是针对什么提出来的?

(2)根据材料2并结合所学知识回答,美国对外政策的变化是什么原因促成的?美国的目的是什么?

1990年苏联剧变前后,美国等西方国家的许多民意测验机构在苏联进行的多次民意测验。结果表明:支持实行资本主义的人在5%~20%之间;高达80%的人民都希望坚持社会主义。你是如何看待这一现象的?说说你的看法和认识,说说你的理由。

我们无论如何都不能允许我们的外交政策受苏联国内政策的影响,有人认为,为了“帮助”戈尔巴乔夫在国内改革成功,我们必须在军备控制谈判中做出让步,这种意见是彻头彻尾的胡说。

——尼克松《1999年·不战而胜》

请回答:

(1) 尼克松认为,美国在外交政策方面不能受苏联国内政策的影响,其根据是什么?

(2)尼克松称对苏联的“让步”主张是“彻头彻尾的胡说”,其理由何在?

阅读下列材料:

材料1:

材料2:阿拉伯联盟会员国(埃及、伊拉克、敘利亚、黎巴嫩、外约旦、沙特阿拉伯和也门)的总理和外交部长于1947年12月8~17日在开罗召开了一次会议,发布了一项声明说:阿拉伯人“决心为反对联合国分裂巴勒斯坦的决议而战,并且,遵照真主的意旨,决战至最后胜利”。

材料3:美国学者斯派克曼指出:“谁控制了边缘地带,谁就控制了欧亚大陆,谁控制了欧亚大陆,谁就掌握了世界命运。”这里的“边缘地带”几乎包括了整个中东地区。

(1)观察地图并结合所学知识回答,导致中东地区战火连绵不断的战略因素是什么?

(2)根据1947年11月第二届联合国大会的决议,由什么民族在该区域的什么地方建立什么国家?在该地建国的原因是什么?

(3)美国插手该地区事务对中东局势有什么影响?