材料一 城镇化是现代文明的一个重要标志,积极稳妥推进城镇化是我国建成全面小康社会的重大任务。

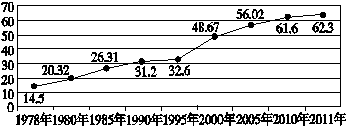

图:1978~2011年浙江省城镇化率(单位:%)

注:城镇化率=城镇人口/总人口(按常住人口计算)。2011年我国城镇化率是51.27%,发达国家城镇化率一般是80%。

表:1978~2011年浙江省城乡居民人均收入和消费性支出情况(单位:元)

| 年份 |

城镇居民人均 可支配收入 |

农村居民人 均纯收入 |

城镇居民人 均消费性支出 |

农村居民人 均消费性支出 |

| 1978 |

332 |

165 |

301 |

157 |

| 1985 |

904 |

549 |

795 |

474 |

| 1995 |

6 221 |

2 966 |

5 263 |

2 378 |

| 2005 |

16 294 |

6 660 |

12 254 |

5 215 |

| 2011 |

30 971 |

13 071 |

20 437 |

9 644 |

材料二:浙江省在推进城镇化进程中,加大交通、水电、通信等设施的建设,促进工业和建筑业的发展。拓宽就业渠道,鼓励农民工在中心镇自主创业;完善社会保障机制,重点搞好养老、失业、医疗保险和最低生活保障制度的建设;努力培育现代服务业,拓展居民在餐饮娱乐、智能家电、婴童产品和观光旅游等方面的消费,促使农民由单一的农产品生产者转变为农产品、工业品的生产者和消费者。

结合上述材料,运用经济学的有关知识回答以下问题。

(1)指出材料一所反映的经济信息。

(2)结合材料一、二,运用消费和科学发展观的有关知识。分析浙江省推进城镇化对扩大内需的积极作用。

阅读分析题 本题18分

工业文明的发展在提高生活人类质量的同时,也带来了一系列社会问题。

材料一 受居民收入的提高、汽车成本降低、政策效应的影响,近年来我国汽车消费不断增长。2009年,我国汽车销量超过1000万辆,同比增长23.38%,继续排名世界第一。人们在体会“汽车文明”带来的方便、舒适、快捷的同时,交通拥堵等负面效应也日益明显。

材料二 国外城市交通“缓堵”招数种种:

——纽约:私车一律停郊外

——华盛顿:“公交优先”,轿车分单双号入城

——东京:地铁至上

——伦敦:停车费抑制轿车

(1)上述材料给我们带来哪些唯物辩证法的哲学启示? 12分

材料三 “汽车文明”不仅带来交通拥堵,同时,汽车尾气造成的大量温室气体排放,对全球气候的不良影响日益加深。随着去年哥本哈根气候变化大会的召开、“低碳”一词“一夜爆红”,低碳作为应对气候变化的重要举措,正影响和改变世界经济发展模式、对自然资源索取的方式以及人们生活的习惯和思维方式。

材料四 我国正处于社会和经济发展的重要战略机遇期,发展经济与保护环境的矛盾更为突出,我国人均资源相对贫乏,长期沿用高物耗、高能耗、高污染的经济模式,资源的掠夺性开发造成巨大浪费,发展以低能耗、低排放、低污染为基础的 “低碳经济”势在必行。

(2)运用辩证唯物论的相关知识,说明我国为什么要发展低碳经济。6分

中国共产党坚持科学执政、民主执政、依法执政,不断完善党的领导方式和执政方式。(10分)

辨析:依法执政就是制定国家法律。

“低碳经济”、“低碳生活”等,成为人们关注的热门话题。所谓低碳,是指较低或者更低的温室气体(二氧化碳为主)排放。低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济发展模式。

材料一 2009年上半年全国化学需氧量排放总量657.6万吨,与2008年同期相比下降2.46%;二氧化硫排放总量1147.8万吨,与2008年同期相比下降5.40%,污染减排继续保持双下降的良好态势。2009年下半年,国家发展和改革委员会启用“科学的节能减排指标体系、考核体系和监测体系”进一步推动地方政府和重点企业落实年度节能目标。有人说:“应对气候变化、节能减排离不开政府相关部门的推动力”

(1)结合材料一,运用《政治生活》有关知识,简要分析“节能减排离不开政府相关部门推动”的原因。(8分)

材料二:“地球一小时”是世界自然基金会应对全球气候变化所提出来的一项倡议。某校2班召开“从我做起,从点滴做起”主题班会,号召本班同学于2010年3月27日20时30分—21时30分熄灯一小时,表明对应对气候变化行动的支持。

(2)运用《政治生活》有关知识,说明为什么应对气候变化是每个公民的应尽义务。(8分)

为了更好地实施山东半岛蓝色经济区发展规划,山东省政府成立了山东半岛蓝色经济区咨询委员会,通过咨询委员会对山东半岛蓝色经济区规划建设重大事项进行深入研究,开展科学论证,提出建议意见。广泛听取人大代表、政协委员及社会各界的建议。

(1)省政府“听取人大代表和政协委员的建议”体现了哪些政治生活道理?

(2)公民可以通过哪些途径参与国家管理?

我们每天所需的食物和饮料,不是出自屠户、酿酒商或面包师的恩惠,而是出于他们自利的打算。每个使用资本和劳动的个人,既不打算促进公共利益,也不知道他自己是在什么程度上促进那种利益。他受一只看不见的手的指导,去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。通过追逐自己的利益,他经常促进了社会的利益。

(1)上述材料反映了斯密的什么观点?(7分)

(2)应如何评价斯密的上述观点?(7分)