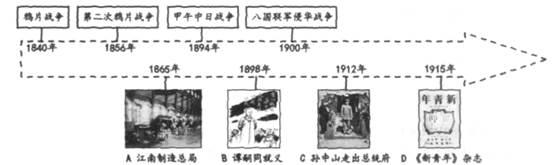

中国近代史是一部屈辱史,也是一部抗争史、探索史。中国人民在艰苦的环境中,不断进行着经济、政治和思想文化的变革。阅读下列年代示意图,结合所学知识回答

问题。

(1)史论结合是学习历史的重要方法,请你用史实说明近代中国半殖民地半封建社会是怎样形成的?

(2)依据中国近代化的探索进程,请分别写出图片A、B、D所反映的重大历史运动名称。

(3)为实现革命理想,1905年孙中山在日本东京建立了什么革命组织?他领导革命的指导思想是什么?

(本题7分)阅读材料,回答问题:

材料一 毛泽东在《中央人民政府公告》中指出:“本政府为代表中华人民共和国全国人民的唯一合法政府,凡愿遵守平等、互利及互相尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。”

材料二 新中国的外交充满艰辛,也闪耀着智慧,赢得了世界各国的尊重。特别是改革开放以来,中国积极参与国际事务,推动各种国际交流与合作,在国际社会中发挥着越来越重要的作用。

材料三1956年-1974年与中国建交国家数据简表

| 年份 |

1956年 |

1969年 |

1970年 |

1971年 |

1972年 |

1973年 |

1974年 |

| 建交国家数 |

25 |

49 |

54 |

69 |

87 |

88 |

95 |

(1)材料一中“唯一合法政府”、 “平等、互利及互相尊重领土主权”等内容,与旧中国外交相比,体现了新中国外交政策的最根本特征是什么?

(2)材料二中“闪耀着智慧,赢得了世界各国的尊重”的外交政策,在20世纪50年代有哪些体现?

(3)结合材料三,我国在20世纪70年代出现建交高峰的重要因素有哪些?

(4)20世纪90年代以来,我国外交在坚持原有外交方针和政策的基础上不断发展,又有了什么新的特点?并举例说明

历史的瞬间定格为永恒。下列中国共产党历史上召开的重要会议,为中国革命和建设指明了方向。结合年代尺示意图,回答问题。

| 中共一大 |

遵义会议 |

中共八大 |

十一届三中全会 |

中共十五大 |

| 1921年 |

1935年 |

1956年 |

1978年 |

1997年 |

(1)根据年度完成下列表格

| 关键词 |

开天辟地 |

生死攸关 |

伟大转折 |

| 会议名称 |

(2)中共八大是探索建设社会主义道路的良好开端。写出一例探索中出现的严重失误。

(3)十一届三中全会是改革开放的开端。写出对内改革和对外开放的成就各一例。

(4)中共十五大确立的建设中国特色社会主义的指导思想是什么?

(5)回顾党的历史,你有什么感悟?(1分)

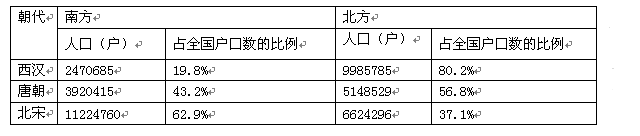

材料一:如下表 材料二:朝迁在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴(江苏)中又为东南根柢。语曰:“苏湖熟(丰收),天下足。”

材料二:朝迁在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴(江苏)中又为东南根柢。语曰:“苏湖熟(丰收),天下足。”

(1)材料二中谚语“苏湖熟,天下足。”反映的现象最有可能出现在什么时期?

(2)上述两则材料反映了中国古代经济发展的什么现象?结合所学知识,从政治的角度分析出现这种现象的原因。

(3)请举两例宋代南方商业繁荣的表现。

(4)从南北方经济发展变化中你能得到什么启示?

和谐是人类永恒的追求,隋唐时期的各种制度和政策,对于我们今天建设和谐社会和持久和平、共同繁荣的和谐世界,依然有着很多可资借鉴的地方。

步骤一:走进历史,了解社会和谐。

(1)社会经济的和谐:请举出这段时期,出现的一个盛世局面。

(2)君主与大臣的和谐:请举出这段时期,出现的两对相处融洽的君臣。

(3)民族与民族的和谐:请举出唐朝与周边民族和谐相处的一个典型事例。

(4)国家与国家的和谐:请举出唐朝与周边国家友好交往的一个典型事例。

(5)社会制度的和谐:请举出这一时期开创的一个有利于人才参政的制度。

(6)人与自然的和谐:请举出这一时期开通的一个至今仍在发挥作用的工程。

步骤二:反思历史,认识不和谐的音符。请根据提示,举出两个不和谐的历史现象。

(7)因暴政而导致亡国的君主。

(8)因贪图享乐而导致唐朝衰落的君主。

步骤三:关注现实,为创建和谐社会献计献策。

(9)结合本单元所学知识,你认为如何才能构建和谐社会,实现国家的长治久安?

阅读后回答:

材料一:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头”

——唐人赵嘏

材料二:“天下英雄,人吾彀中矣(人彀:被收罗笼络的意思。)”

——唐太宗

(1)材料一中的“长策”是指什么制度?这种制度开始于什么朝代?什么朝代逐渐完善?

(2)唐朝时最重要的科目是什么?从材料看,这种制度下谁收益最大?

(3)这种制度有什么积极影响?(写出两点即可)

(4)这种制度与魏晋时期选拔官员相比,最大的优点是什么?