有学者认为:“民主德国加入‘经互会’,除经济上日益依附于苏联而外,在经济现代化发展方面还是取得某种‘双赢’的结果:资源匮乏的民主德国,能以少量的资金获得发展经济所迫切需要的原料和能源,其中绝大部分原料和能源来自苏联”。这表明( )

| A.“经互会”是区域经济集团 |

| B.“经互会”阻碍了民主德国的经济现代化 |

| C.民主德国与“经互会”经济一体化 |

| D.“经互会”成员国在平等互利基础上经济互助 |

“面对与西方的冲突一败再败,当时的开明士大夫阶级发动了‘自强’运动,打算通过移植西方的机械工具来保护中国文明,即通过获得西方在武器和机械方面的优势,保持中国儒家道德的至尊地位。”斯塔夫里阿诺斯随即指出:“这一‘自强’运动注定要失败,因为它所基于的基本设想是荒谬的。”斯塔夫里阿诺斯之所以认为“荒谬”,主要是因为

| A.工具方面的西化必然导致思想和制度的西化 |

| B.西方文明已使儒家道德的至尊地位严重动摇 |

| C.不彻底否定封建制度就不能使中国真正强大 |

| D.西方文明与儒家文明两者根本对立无法兼容 |

宋代有学者说,“管摄天下人心,收宗族,厚风俗,使人不忘本,须是明谱系、世族与立宗子法”,“宗子法坏,则人不自知来处,以至流转四方,往往亲未绝,不相识”。他们的主张是基于

| A.宗法制能够维系社会安定 |

| B.宋朝时期人们的宗法现念淡薄 |

| C.宋朝人具有迁徙的特点 |

| D.宗法观念有利于理学的传播 |

当时有人抱怨说,罗马帝国的“麻烦在于人口众多,管理事务繁杂。因为公民包括了各族和能力上的形形色色的人,他们的秉性和愿望更是千差万别,所以统治起来困难至极。”通过一系列司法实践,罗马帝国形成了( )

| A.习惯法 | B.公民法 | C.万民法 | D.自然法 |

【改编】张鸣在《重说中国近代史》中说,当时我们只要了白菜,而没有要到种子和种植方法。通商贸易,没有按规则出牌;经济改革,也没有走完该走的路。对题干所述“当时事件”的相关理解和认识,解读最为准确的是()

| A.尽管不够全面和彻底,但开启了中国的近代化 |

| B.“渔”胜过于“鱼”,学习西方,要讲究策略 |

| C.从中可看出,作者对“当时事件”评价不太高 |

| D.折射出了“当时事件”学习西方认识上的偏差 |

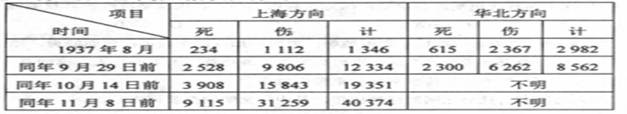

据日本防卫厅防卫研究所战史室编著的《中国事变陆军作战史》记载,1937年8月13日至1l月8日,日军伤亡数字累计如下:

上表属于研究下列哪一事件的原始材料( )

| A.百团大战 | B.七七事变 | C.徐州会战 | D.淞沪会战 |