阅读下列材料,回答问题。

材料一 汉武帝时,由于(北面)大事兴作,巨款开支,弄得“财赂衰耗而不赡”。

——《桑弘羊的时代背景及其政治思想》

材料二 武帝非常满意,就把理财的重任托付给他。桑弘羊欣然接受。……把灾区贫民……迁往陇西……等郡落户垦荒。……发行白鹿皮币和白金币,减轻法定钱币重量,实行货币贬值。……实行盐铁官营……由政府生产和销售……实行算缗……就是按缗计算税额的征税办法……平准就是政府在京师和各商业城市进行商品买卖……

——《经济奇才桑弘羊》

(1)材料一中的“大事”指什么?由此可见,桑弘羊改革的直接目的是什么?

(2)结合材料二,归纳桑弘羊改革的主要内容。由这些内容可以看出,他改革的根本着眼点是什么?

(13分)阅读材料回答问题:

材料一

——据邓洪波《中国书院史》整理

材料二 熹窃观古昔圣贤所以教人为学之意,莫非使之讲明义理,以修其身,然后推以及人,非徒欲其务记览,为词章,以钓声名,取利禄而已也。

——朱熹《白鹿洞书院揭示》

材料三 浙江新式实学书院最早出现在宁波。光绪五年(1879 年),知府宗源瀚在月湖竹洲创建辨志书院,……分设汉学、宋学、史学、舆地、算学、词章六垒,各设垒长,创甬上开设舆地、算学等新学科先导。

——唐晓明《晚清浙江书院教育的变革与传承》

请回答:

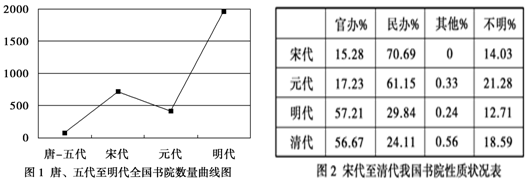

(1)根据材料一图1,我国古代书院数量增幅较大的是哪两个朝代?简要分析在这两个时代有利于书院发展的经济、思想、科技条件。

(2)根据材料一图2,概括我国古代书院发展的主要变化。结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。

(3)根据材料二、三,概括古代书院与近代书院在学习内容上的差异。据材料三并结合所学知识,分析宁波能在浙江率先创办新式书院的文化因素。

社会转型时期,思想界往往随之共振,并对历史发展产生巨大影响。根据材料及所学知识回答下列问题:

材料一中华传统文化在春秋战国时期表现为“以民本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣的私学文化”;秦汉以后“定型为以儒学为正宗,兼纳百家、融汇释道的帝国文化”;而“在商品经济有较充分发育的基础上得以繁衍的市民文化,在清中叶以前的整个中国社会都相当幼弱。”

——《中华文化史》(冯天瑜等著)

材料二李贽的悲观不仅属于个人,也属于他所生活的时代。传统的政治已经凝固,类似宗教改革或者文艺复兴的新生命无法在这样的环境中孕育。社会环境把个人理智上的自由压缩在极小的限度之内,人的廉洁和诚信,也只能长为灌木,不能形成丛林。

——黄仁宇《万历十五年》

请回答:

(1)材料一“私学文化”中 的“民本思潮”在春秋战国时期有哪些表现,并指出服务于“专制主义”的思想主张有哪些表现?分析这一时期“私学文化”得以产生发展的根源。

(2)依据材料二并结合所学知识回答,李贽独具个性的思想有哪些表现?并分析材料二所要表达的内涵是什么?

(3)结合李贽所生活的时代,分析清中叶以前“市民文化”在整个中国社会中相当幼弱的主要原因。

阅读材料,完成下列问题:

材料一传统家训是家风的重要组成部分……西汉孔臧在《与子琳书》中说:“侍中子国(孔安国),明达渊博,‘言不及利,行不欺名。动遵礼法,少小及长,操行如故……此汝所亲见。”诸葛亮在《诫子书》中说:“夫君子之行,静以修身,俭以养德,非澹泊无以明志,非宁静无以致远。”

唐人刘禹锡在《名子说》中说:“夫忠孝之于人,如食与衣,不可斯须离也,岂候余易哉”。诗人王梵志的家训诗中就有这么几首,其一:“兄弟须和顺,叔侄莫轻欺。财物共箱柜,房中莫蓄私”;其二:“兄弟相怜爱,同生莫异居。为人欲得别,此则是兵奴”;《百行章》中有:“居家理治,每事无私。兄弟同居,善言和气。好衣先让,美食骏之。富贵存身。须加贩恤。饥寒顷弊。嚷味相存。”

宋代学者倪思在《经锄堂杂志》中说:“富家有富家计,贫家有贫家计,量入为出,则不至乏用矣。”明人姚舜牧在《药言》中说“士、农、工、商各居一艺,士为贵,农次之,工商又次之。”清人张英《恒产琐言》有:“人家富贵两字,暂时之荣宠耳。所恃以长子孙者,毕竟是耕与读两字。”

——摘编自徐少锦《中国家训史》

材料二晚清家训已经出现革新思想的变化,如左宗棠在给儿子孝威的信中说:“近来时事日坏,都由人才不佳。人才日少,由于专心做时下科名之学者多,留心本原之学者少……试看近时人才,有一从八股出身者否?八股愈做得入格,人才愈见庸下。”李鸿章在《示文儿》一信中说:“年来国事日非……受人凌辱之原因,莫外乎不谙世事,默守陈法,藏身于文字之间,而卑视工商。岂知世界文明,商业较重于文字,窥各国之强盛,无独不然。”张之洞在《与子书》中说:“方今国事扰攘,外寇纷来,边境累失,腹地亦危。振兴之道,第一即在治国,治国之道不一,而练兵实为首端……因送汝东渡。当今既入此,应努力上进,尽得其奥,务必养成一军人资格。勿忘!勿忘!”梁启超给梁思成(建筑大师)的家信中说:“我替你们打算,到英国后折往瑞典、挪威一行,因北欧市容极严整有新意,必须一往……回头折入瑞士看些天然美,再入意大利,把文艺复兴时期的美彻底研究了解。”

——摘编自朱明勋《中国传统家训研究》

请回答:

(1)根据材料一,概括古代家训内容的主要特点。(3分)并结合所学知识,分析其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要评述近代家训内容的变化。

阅读下列材料回答问题:

材料一儒家学说作为中国传统文化的主流思想,经历了一系列的发展和演变。战国时期,伟大的思想家孔子创立了儒家思想。后来孟子和荀子初步发展了儒家思想。西汉时期,为适应“休养生息”的时代要求,董仲舒改造了儒家思想,确立了儒学在中国传统文化中的主流地位。

(1)材料一中共有2处说法不符合史实,请指出错误并予以改正。

材料二 “今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。 臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——《汉书•董仲舒传》

(2)材料二的核心思想是什么?这一思想引起的改革在历史上有何影响?

材料三至论天下之理,则要妙精微,各有攸当;亘古亘今,不可移易,唯古之圣人为能尽之;而其所行所言,无不可为天下后世不易之大法。

——(南宋)朱熹《行宫便殿奏札》

(3)根据材料和所学知识,指出朱熹对儒家思想的态度并分析其本质目的。

材料四世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——《明夷待访录•财计三》

(4)根据材料和所学知识,简述黄宗羲的思想主张。如果要给以上材料设一个主题,你认为最恰当的表述是什么?

在历史发展中,个人际遇与国家命运息息相关,严复(1854—1921)一生的经历和思想带有鲜明的时代印记。阅读材料,回答问题。

材料一严复早期经历简表。

| 时间 |

主要活动 |

| 1867年 |

入福州船政学堂学习驾驶 |

| 1871年 |

在“建威”“扬武”舰实习 |

| 1877年 |

被选派前往英国学习轮船驾驶 |

| 1879年 |

任福州船政学堂教习 |

| 1880年 |

任北洋水师学堂教习 |

| 1890年 |

任北洋水师学堂总办 |

材料二第由是而观之,则及今而图自强,非标本并治焉,固不可也。不为其标,则无以救目前之溃败;不为其本,则虽治其标,而不久亦将自废。标者何?收大权,练军实……至于其本,则亦于民智、民力、民德三者加之意而已。果使民智日开、民力日奋、民德日和,则上虽不治其标,而标将自立。

——严复《原强》(1895年)

(1)据材料一并结合所学知识,说明严复早期经历的时代背景。

(2)据材料二,指出在对“自强”问题的认识上,严复与洋务派相比有何进步之处。

(3)结合所学知识,分析严复的“自强”主张在当时没有实现的客观原因。