材料一:全国人大代表、人力资源和社会保障部副部长王晓初在全国两会召开期间参加人大北京代表团审议时表示,“据初步估算,今年我国城镇需要就业的人数将达到2500万的高位,高校毕业生达到699万人,就业压力很大”。

材料二:作为人口大国,就业是我国长期关注的问题之一。从“十二五”规划纲要提出的“把促进就业放在经济社会发展优先位置”,到党的十八大报告明确“就业是民生之本”,再到今年政府工作报告设定的2013年城镇新增就业900万人以上的目标,无不体现出缓解就业难题的紧迫性。

(1)材料一、二反映的主要经济信息有哪些?

(2)运用所学《经济生活》知识谈谈你认为国家应该为就业做哪些工作?

(3)今天的中学生是未来的劳动者,必须做好就业和创业的准备,作为未来的劳动者,你应该怎样解决自己的就业问题?

在纪念孔子诞辰2565周年大会上,习近平强调,孔子学院积极开展汉语教学和文化交流活动,为推动世界各国文明交流互鉴、增进中国人民与各国人民相互了解和友谊发挥了重要作用。孔子学院是中国为世界和平与国际合作而不懈努力的象征,是连接中国人民和世界人民的纽带。并提出了四项原则:维护世界文明多样性;尊重各国各民族文明;正确进行文明学习借鉴;科学对待文化传统。

李克强在贺信中希望孔子学院坚持中外合作办学模式,不断提高办学质量和水平,加深中外文化交融,让“和为贵”、“和而不同”的理念得到传承和发扬,为促进世界文明多样性和各国人民和谐共进作出更大贡献。

(1)结合材料,运用“文化多样性”的知识,分析习近平提出的四项原则的文化依据。

(2)结合材料,运用联系观和矛盾观的知识点,结合李克强提出的希望,为孔子学院的发展提出合理化建议。

2014年10月10日,以“中国与欧洲相遇”为主题的中欧论坛汉堡峰会在德国汉堡举行。阅读材料,回答问题。

材料一:2014年10月11日李克强总理在中欧论坛峰会主旨演讲中指出,在这个机遇与挑战并存的世界,有开放的信念、合作的信念,就能跨越山川海洋的重重阻隔,走出一条互利共赢的宽广道路。中国的发展是开放的发展,中国是最大的新兴市场国家,欧盟是最大的发达经济体,“最大”与“最大”交融、一切都有可能。中欧建交以来,双方贸易增长了230多倍;中欧应共同反对各种形式的贸易保护主义,希望欧方对中国企业赴欧投资提供更加公正透明的营商环境;希望双方应进一步加强教育、科技、文化等领域交流,鼓励文化产业和产品服务领域的合作。

(1)结合材料,运用“经济全球化和对外开放”的相关知识,分析说明我们应如何进一步加强中欧合作,提高我国的对外开放水平?

材料二:李克强总理在《树立互利共赢的新标杆》的演讲中指出,欧洲关注中国,中国也关注欧洲。近40年的中欧关系,双方的政治互信达到了前所未有的高度。共同利益的纽带使双边关系充满吸引力和扩展力,欧洲作为十分重要的战略一极,对维护世界和平有着特殊的贡献;中国是维护世界和平的重要力量,也致力于维护地区稳定与安全。中国的发展需要和平的国际环境和稳定的周边环境。希望各国携手共进,相互尊重,和平相处,共同发展。

(2)结合材料,运用《当代国际关系》的知识说明中欧双方能达到政治上的高度互信原因。

根据市场调查和分析的结果,油价上涨到5元/升,约有2%~4%的潜在消费者会放弃购车,而油价涨到6元/升,则有5%~8%的潜在消费者放弃购车。调查显示,近5成的车主表示将会减少汽车的使用频率。在被调查的潜在消费者中,44.1%的人表示将会推迟购车计划,32.9%的人表示将会选择小排量汽车,13%的人表示将会放弃购车计划,仅有10%的人表示没有任何影响。汽油的涨价让人们对汽车使用的另一燃油——柴油开始密切关注,柴油需求量不断上升。

(1)结合材料分析价格变动是如何影响我们的日常生活的。

(2)你认为汽车企业应如何应对高油价,使企业走出困境?

材料一:我国国有经济在各领域销售收入中所占比重(截至2012年7月)

| 石化 |

石油 |

电力 |

汽车 |

冶金 |

铁路 |

兵器 |

船舶与航天 |

| 69.3% |

92.1% |

90.6% |

72.5% |

64.4% |

83.1% |

99.5% |

84.5% |

结合材料谈谈我国国有经济在国民经济中的地位和作用。

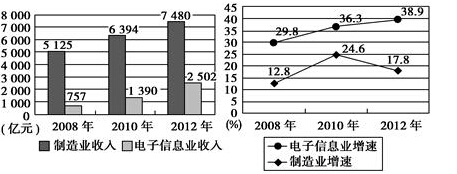

材料一:2008~2012年M市电子信息产业与传统制造业发展比较示意图

材料二:在发展电子信息产业的过程中,M市十分重视引领电子信息企业的社会责任感建设,要求电子信息企业不仅要做改革发展的排头兵,还要做承担社会责任的先锋,要在电子垃圾处理、安全生产和生态环境保护等方面培养对社会的责任感。

(1)请指出材料一反映的经济信息。

(2)假如你是一位M市电子信息企业的代表,你认为企业应如何承担社会责任?