现代化是附界历史发展的必然进程,是以工业化为核心引起的全面变革。英国作为最早的现代化国家,其发展引领世界潮流,也给予各国经验借鉴。阅读下列材料,回答问题。

材料一 哥伦布发现美洲以及接踵而来的葡萄牙人、美国人、英国人、法国人等,通过对新土地的殖民和占有,与土著居民的接触、交往和融合给美洲人送去了新世界的文明,还使新旧大陆的物产得以交换和传播……没有美洲贡献的大量金银与物质财富,没有北美的自由移民垦殖区,西方资本主义的发展将会缓慢得多……东西两半球的不同文化圈的汇合,开启了人类从传统农耕文明向现代工业文明转变的过程。

——黄邦和《通向现代世界的500年》

(1)依据材料一并结合所学知识,归纳新航路开辟怎样“开启了人类从传统农耕文明向现代化工业文明转变”?(4分)

材料二 经济的迅速增长,使英国进入了一个名副其实的富裕社会。可由于社会忽视了公平分配的问题,多数人没有分得应得的成果。在整个工业革命时期,有1/3左右的工人家庭始终处于贫困……在19世纪上半叶的曼切斯特,社会下层……成员平均寿命只有17岁……根据内务部每年公布的犯罪统计,仅在英格兰和威尔士,所发生的刑事犯罪数字为:1805年4605起,1842年达到31309起。工人意识到不公平的分配使得他们受苦,因而滋生出时社会的反叛情绪,并汇合成一场声势浩大的群众运动。

——摘自钱乘旦·刘金源主编《寰球透视:现代化的迷途》

(2)依据材料二,概括指出工业革命后英国出现的社会问题。(4分)

材料三 18世纪末19世纪初,正是现代化运动在西方蓬勃兴起、民族主义潮流汹涌激荡的时代,而拥有当时世界上最多人口和辽阔疆土的中国,却紧闭自己的大门,一如既往地沉睡在文化主义的梦幻之中。不难想象,一旦这两个不同的世界发生碰撞和武力较量,将会出现怎样的结果。

——胡福明《中国现代化的历史进程》

(3)依据材料三并结合所学知识,分析“两个不同的世界发生碰撞和武力较量”的直接结果是什么?(4分)

材料四 中国自1840午开始的现代化进程以来,……中国的现代化之路不会一帆风顺。现在的问题是中国将如何通过深化改革,跨越……已经形成或正在形成的(现代化)的陷阱。

——何清涟《现代化的陷阱》

材料五 社会主义基本制度确立以后,还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制,建立起充满生机和活力的社会主义经济体制,促进生产力的发展,这是改革,所以改革也是解放生产力。

——1992年春天邓小平南巡讲话

(4)依据材料四并结合所学知识,简述19世纪40年代到70年代中国社会经济领域近代化的表现。(3分)

(5)结合所学知识,指出材料四中“已经形成或正在形成的(现代化)的陷阱”的含义(3分);面对这种形势,我国政府在改革的过程中应该如何应对?(2分)

阅读下列材料

材料一“从1770年到1870年左右是自由市场经济的全盛时期。……不劳动者不得食的原理被无情地应用于工人阶级,对那些靠占有过日子的人不一定有用。罢工和集体谈判几乎受到普遍谴责。工会的数目很少,而且反抗资本主义的力量很脆弱。任何类似福利国家的形式都不为人们所容忍……”

——伯恩斯《世界文明史》

材料二“这乃是两种政府哲学之间的一场斗争。我们的对手们……现在提出,要进行变革和实行所谓的新政,那将会摧毁美国制度的基础。……你若将政府控制权扩及人民的日常生活,那就不可能不在某些方面使它也成为人民的灵魂和思想的控制者。”

——1932年末,胡佛的最后一次竞选演说

材料三这本书《道德情操论》很长一段时间不引人注意,我觉得它的意义不亚于《国富论》。他(亚当·斯密)有两次在《国富论》和《道德情操论》里提到看不见的手,一只看不见的手是市场,一只看不见的手是道德。

——温家宝2009年2月1日接受英国《金融时报》专访的谈话

请回答

(1)根据材料一概括,作为世界经济的龙头,当时西欧地区经济发展中存在着哪些问题?结合所学知识,分析这些问题对经济和社会发展产生了怎样的不利影响?

(2)结合20世纪30年代的史实,为胡佛的担忧提供一个现实的例证。为直接解决材料一所述社会发展中存在的类似问题,胡佛的竞选对手们实施了怎样的“变革”和“新政”?

(3)依据材料三,指出温家宝总理强调道德的国际背景及道德的具体内涵。

(28分) 阅读材料:

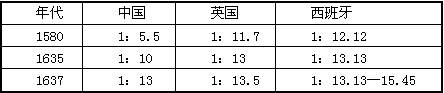

材料一:16—18世纪中外金与银的比价表

——钱江《十六至十八世纪国际间白银流动及其输入中国之考察》

材料二:(西班牙所属)美洲年均金银出口额,1500-1545年为300万皮亚斯特(计量单位), 1600-1700年为1600万皮亚斯特……300年间增长了11倍。整个殖民地时期西班牙从美洲殖民地榨取了250万公斤黄金和1亿公斤白银。——樊亢、宋则行《外国经济史》

材料三:自美洲发现以来,一直到现今,其银矿出产物的市场,都在逐渐扩大。第一,欧洲市场已逐渐扩大。……新大陆的白银看来就是以这种方式成为旧大陆两端通商的主要商品之一。把世界各相隔遥远地区联络起来的,大体上也以白银的买卖为媒介。——亚当·斯密《国富论》

请回答:

(1)材料一反映了16世纪晚期到17世纪中期中国金银比价发生什么变化?结合材料二及所学知识,说明导致上述变化的原因。

(2)依据以上材料,结合所学知识,分析说明上述变化对中国和世界分别产生了什么影响。

(3)面对全球化和现代化的世界历史潮流,明政府是如何应对的?(考生可从政治、经济、文化、对外政策等方面作答)有何启示?

工业化是人类社会经济生活中的一个重要话题,受到世界各国政府的高度关注。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 1774—1785年,英国政府颁布了一系列禁令,不准技师、机器出境,对私带图纸“闯关”者,判刑1年,罚款500英磅。”……1790年4月,美国国会通过专利法案,联邦专利委员会开始运转。重赏之下必有勇夫。英格兰的穷工匠起了活思想。塞缪尔·施莱特和约翰·施莱特穷兄弟俩,把最前沿的纺纱技术装进大脑,飘洋过海来到美利坚。美国人洛维尔出访英国也不空手,顺手牵羊偷回尖端织布技术。

——节选自人民网

材料二目下既无官造商船在内,自无庸官商合办,应仍官督商办,由官总其大纲,察其利病,而听该商董等自立条议,悦服众商。

——李鸿章《论试办轮船招商》

材料三要挽救俄国,单靠农民经济收成丰盛还不够,而且单靠供给农民消费品的轻工业情况兴旺也还不够,……我们还要有重工业……不挽救重工业,不恢复重工业,我们就不能建成任何工业,而没有工业,我们就根本不能维持我们成为独立国家的地位……要飞的蛋蛋

——列宁在1922年纪念十月革命五周年大会上的讲话

(1)根据材料一并结合所学知识分析英国颁布禁令的原因。结合时代背景说明美国通过专利法案的影响。

(2)依据材料二,分析该公司的特点和性质,并结合所学知识说明它在中国近代化中的历史地位。

(3)依据材料三,指出俄国急需发展重工业的原因,并分析它与西方国家的工业化有何不同。

(4)综合以上三则材料,谈一谈你对工业化的认识。

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一太祖初渡江,颇有重典,……命(李善长)与中丞刘基等裁定律令,颁示中外。

——《明史·刑法志》

太祖平武昌,即议律令,……十二月书成。凡为令一百四十五条,律二百八十五条。

——《明史·李善长传》

材料二

材料三 1804年制定的《法国民法典》,就继承了《法学阶梯》的人法、物法、诉讼法的体例;而1900年实施的《德国民法典》则是以《学说汇纂》为蓝本的,形成了总则、债法、物法、亲属法、继承法。法、德两国的民法体系,又为瑞士、意大利、丹麦、日本等众多国家直接或间接的加以仿效。

材料四前苏联、新中国、旧中国法律体系构成比较

(1)材料一说明了什么问题?结合所学知识分析它对明朝产生的影响。

(2)依据所学知识指出材料二中的两部法典相同之处,并说明它们实施的结果及其原因。

(3)依据材料三,说明罗马法与近代西方国家法典的关系,并结合史实指出近代西方资本主义国家对法制建设的态度。要飞的蛋蛋

(4)根据材料四,分析新中国法制建设的特点。

材料一明清时期我国人口呈爆炸式增长,人口迁徙出现新变化……下南洋的华人的勤奋与努力,改变了所在国经济落后的状况。同时,大量的高产农作物品种如玉米、马铃薯、番茄、辣椒等也通过华人陆续传到闽粤并逐步推广到内地。

——摘编自巫乐华《南洋华侨史话》

材料二

材料三 当代亚太地区部分大事记

(1)结合所学知识说明导致明清时期我国人口呈爆炸式增长的政策性因素。依据材料三指出当时华人下南洋的影响。

(2)图中的蜈蚣代表哪个国家?概括19世纪末20世纪初该国对外政策的基本特征。图中的“某次国际会议”指哪次会议?任选图中图例所示的一个条约,简析这次会议如何调整了列强在亚太地区的利益。

(3)材料三反映的冲突与危机在类型上有何变化?以上国际组织的出现可以反映当前国际关系发展的哪些特点?