改革往往通过限制、冲击原有特权的方式来追求社会的公平与公正。阅读下列材料,回答问题:

材料一 颁布二十等爵制,不论出身,依军功受爵赏,“能得甲首一者,赏爵一级,益田一顷,益宅九亩”,斩“五甲首而隶五家”。而对于私斗,则严加禁止,“各以轻重被刑”。(法令)规定“宗室非有军功,论不得为属籍”,就是说单凭血统高贵而没有军功的人,不得列入公族的簿籍;“有功者显荣,无功者虽富无所芬华”。

—— 摘引自刘泽华主编《中国通史教程·第一卷》

材料二 如亚里士多德所言:“最为公正的政体,应该不偏于少数,不偏于多数,而以全邦公民利益为依归。”……古典时期的雅典城邦正是以立法和制度来调适贫富差距,防止极贫极富,从而有效保障了公民集体的稳定与发展,实现政治民主,文化繁荣,形成古典盛世的历史局面。

—— 解光云《古典时期雅典城邦对贫富差距的制度调适》

(1)材料一反映的是商鞅变法的什么措施?这一措施的实行对秦国社会发展产生了哪些影响?

(2)根据材料二并结合所学,指出梭伦改革调适贫富差距的具体措施。上述材料反映出两位改革家促进公平的共同方式是什么?

(3)上述改革都遭到了旧势力的强烈反对,梭伦最后被迫离开国家到国外游历,商鞅则被车裂而死,但人类社会仍在改革中不断进步。你认为从中可以为今天的改革提供哪些借鉴?

阅读下列材料,回答问题。

材料一: 中华人民共和国成立后,在英国国内,越来越多的人认为英国政府不能漠视中国人民的政府已有效地控制了中国大陆这一事实,英国在华实际利益超过了任何其他西方国家,……12月以后,缅甸、印度、巴基斯坦三个英联邦成员国接连宣布承认新中国,英国迫于形势压力,终于在1950年1月6日,宣布承认中华人民共和国。

——郑启荣、孙洁琬《试论1945——1954年英国对华政策的演变及其动因》

材料二: 1948年5月,斯大林对即将派往中国解放区的苏联专家小组组长说:“我们当然要向新中国提供一切可能的援助。如果社会主义在中国取得胜利,我们两国沿着相同的道路前进,那么,就可以认为社会主义在全世界的胜利是有保障的。因此,对于援助中国共产党人我们不能吝惜自己的努力。”

——伍修权《在外交部八年的经历》

材料三: 1950年,中苏签订了《中苏友好同盟互助条约》,规定了中苏双方在政治、经济、军事和文化方面的全部合作,确认了中苏之间的同盟关系,有效期为30年。1980年,第五届全国人民代表大会第七次会议通过决议,《中苏友好同盟互助条约》30年期满后,不再延长。

——刘德斌《国际关系史》

(1)据材料一指出英国承认新中国的主要原因。英国承认新中国在当时对中英两国分别有怎样的影响。

(2)材料二表明苏联对中国革命的态度是什么?主要原因有哪些?

(3)材料一、二中,苏联、英国承认新中国的含义是否相同,结合所学知识加以说明。

(4)材料三中,1980年全国人大废止《中苏友好同盟互助条约》,表明新时期我国奉行了什么外交政策?总结中国对外关系史,你认为对当今我国制定外交政策有哪些历史启示?

官员财产公示制度是反腐倡廉、预防犯罪的有效手段。阅读下列材料,回答问题。

材料一诸葛亮和白居易自愿向世人公开自己的财产状况,但在封建社会为何无从推广,阻力究竟来自哪里?……孝文帝“反腐”主要依靠由中央直接派出“使者”进行纠察,唐、宋都相继沿袭,但“财产与收入不符”如何惩处,则带有很大的个人好恶和随意成分。

——夏炎《古代官员的财产公开方式》

材料二英国是最早对官员财产公示进行立法的国家,1883年,议会通过《净化选举,防止腐败法》。……1978年,美国政府颁布了《政府官员行为道德法》,1989年,又修订为《道德改革法》。它规定:总统、副总统、国会议员、联邦法官以及行政、立法和司法三大机构的工作人员,必须如实填写财产,由新成立的道德署收存,总审计长负责审查。若存在灰色收入,就会被治罪。财产报告向全社会公开,任何人都可以查阅。

——刘植荣《外国公务员如何公示财产》

材料三 1948年8月,国民党高层会议在庐山召开,蒋经国提出“公示高官国外财产”的建议,蒋介石不敢同意。

——苏州生《评蒋介石父子“官员财产公示”之争》

(1)你认为中国封建社会财产公示制度无从推广的主要阻力有哪些?据材料一指出封建统治者反腐采用的是什么制度?其反腐效果不佳的主要原因是什么?

(2)材料二体现了法国启蒙思想家的哪些原则?指出英国能率先对官员财产公示进行立法的政治前提。据材料二和所学知识,概括美国财产公示制度能成功推行的原因。

(3)结合时代背景,指出蒋经国提出官员财产公示的目的。蒋介石不敢同意的主要原因是什么?

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“在中国长达数千年的历史中,曾有过三次……大革命。第一次发生于公元前221年,它结束了领主封建制,创立了中央集权制的 帝国;第二次发生于1911年,它结束了帝国,建立了民国;第三次则发生在1949年,它建立了共产党领导的政权。”阅读下列材料,回答问题。

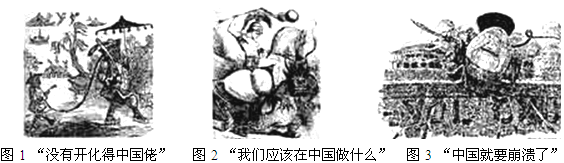

材料一图1、图2、图3分别在1858年4月、1860年12月、1900年7月登载于英国著名漫画杂志Punch。

材料二凡革命以前所有满清政府与各国缔结之条约,民国均认为有效,至于条约期满而至……革命以前,满清政府所借之外债及所承认之赔款,民国亦承认赔还之责,不变更其条件……凡革命以前满清政府所让与各国国家或各国个人种种权利,民国政府亦照旧尊重之……

——孙中山《对外宣言书》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析这一时期英国媒体对中国的看法及其成因,并指出爆发辛亥革命的外部原因。

(2)有评论认为辛亥革命在耸立起彪炳千秋的丰碑的同时,也留下了启迪后人的明鉴。根据材料二和所学知识,分析辛亥革命的不足及其原因

根据材料并结合所学知识回答问题。

材料 1900年10月16日英国和德国就中国问题签订《英德协定》,相约遵守下列原则:“第一,将中国之江河及沿海各口岸各国贸易及其他正当经济活动,自由开放,毫无差别。此为列强之共同永久利益;两国政府相约凡其势力所能及,对于一切中国领土均应遵守此原则。第二,德帝国政府及英女王陛下政府不得利用现时之纷扰在中国获得任何领土利益,其政策应以维持中国领土不使变更为指归。第三,若他国利用中国现时之纷扰,无论用何种方式,欲获得领土利益时,两缔约国关于为保护本国在华利益所采之步骤应保留初步之谅解。第四,两国政府应将本协定通知其他关系列强,如奥、法、意、日、俄、美等国,并请其接受本协定所采之原则。”

意大利和奥地利表示“深愿接受”此协定,“毫不踌躇而赞同之”。日本此时正“不安达于极点”,不仅表示“赞同此协定”,而且还愿意“加入此协定”。美国政府的答复则是,接受前两条,对第三条则无需表示任何意见,法国附和美国答复之内容。俄国声称对第一条“表示欢迎”,第二条尤与俄国的意旨相符,因为俄国政府在此次纷扰之初,即曾首先倡导将保全中国的完整和“旧国家制度”,作为对华政策的基本原则。

——摘编自《德国外交文件有关中国交涉史料选译》

(1)说明1900年前后列强对华政策的转变及其实质,并指出列强提出或接受《英德协定》的原因。

(2)简要分析《英德协定》对中国局势的影响。

东北亚地区的和平与发展符合时代的主题。阅读材料,回答问题。

材料一(甲午)战争的结果使日本一跃而为新兴的军事强国,挤进了帝国主义的行列,构成对朝鲜和中国安全的威胁,进而纵横捭阖,与西方强国争权夺利。

日本对于三国干涉还辽,强迫它交出已到手的赃物,引为奇耻大辱,认定日、俄为争夺朝鲜和中国东北迟早必出一战。1904年2月,日、俄双方相互宣战。

――摘编自丁铭楠等《帝国主义侵华史》

材料二 1905年,日、俄签订《朴茨茅斯和约》。其主要内容有:俄国承认日本在朝鲜的政治、军事、经济的绝对利益;俄国自中国东北搬兵,除辽东半岛外,东北的一切地方均交还中国;俄国将辽东半岛的租借权、南满铁路及有关特权均无偿转让给日本。

――摘编自赵建民《日本通史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出甲午战争前日本利用什么机会出兵朝鲜;说明甲午战争后日俄矛盾日趋尖锐以致引发战争的原因;分别归纳这两次战争对东北亚地区政治格局的影响。