“创新是一个民族的灵魂。”中国作为一个历史悠久的多民族国家,在政治制度多有创新,而且其体系之完备,影响之深远。阅读以下材料,回答问题。

材料一 自古至周天下封建……秦皇帝荡平九国,宇内一家……尊君抑臣,置列郡县。

——(唐)杜佑

材料二:

材料三: 隋统一全国后,把选拔官吏的权力收归中央,用科举制代替九品中正制。……科举制从隋代开始实行,到1905年举行最后一科进士为止,经历了1300年。

材料四:(明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”。

——《明史》

材料四:(清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召”。

——《檐曝杂记》

请回答:

(1)根据材料一指出秦朝的制度创新,结合所学知识回答其历史进步性。

(2)基于材料二的认识,唐太宗实行了什么制度?结合所学知识分析这一制度的优越性。

(3)据材料三,结合所学知识,说明科举制的积极作用。

(4)明清时代是中国专制时代的晚期,材料四反映出这一时期君主专制制度有哪些新的变化?你怎样认识明清时代君主专制制度的消极影响?

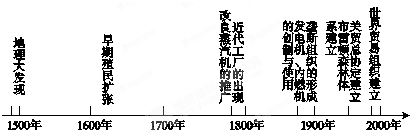

(12分)历史分期是通过划分历史时期研究史学的一种方法,旨在揭示不同历史时期或阶段之间的质的差别,从中发现历史发展的特点及规律。阅读材料,结合所学知识回答问题:

关于中国近代史和中国现代史的分期,是确定中国近代史学科对象的重要问题。新中国成立以后,胡绳发表文章将其限定在1840~1919年之间。此后,中国史学界出现了中国近代史和中国现代史的明确分界,分界线就是1919年发生的五四运动。但范文澜等学者提出,按照社会性质,中国近代史应该包含1840~1949年的整个时期。

——张海鹏《中国近代史和中国现代史分期应以1949年为界》

(1)如果以“五四运动”为中国近代史和现代史的分界线,试析其划分的依据。 如果以1949年新中国成立为中国近代史和现代史的分界线,这两个历史时期的中国社会性质有何“质的差别”?

(2)有部分学者主张把1911年的辛亥革命作为中国近代史和现代史的分界线,简要分析其原因。

历史叙述、历史解释和历史评价是历史学习能力的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

材料一

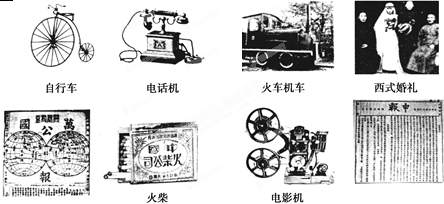

材料二

材料三 将零散而混乱的过去信息整理成有条理的历史知识是历史解释的基本任务;探讨因果是历史解释的重要形式。

——据李剑鸣《历史学家的修养和技艺》

材料四全球化经历了3个伟大的时代:“全球化1.0”主要是国家间融合和全球化,开始于1492年发现“新大陆”之时,持续到1800年前后,是劳动力推动着这一阶段的全球化进程。这期间,世界从大变为中等。“全球化2.0”是公司之间的融合,从1800年一直到2000年,各种硬件的发明和革新成为这次全球化的主要推动力——从蒸汽船、铁路到电话和计算机的普及……这期间,世界从中等变小。而在“全球化3.0”中,个人成为了主角,肤色或东西方的文化差异不再是合作或竞争的障碍。软件的不断创新,网络的普及,让世界各地包括中国和印度的人们可以通过因特网轻松实现自己的社会分工,世界变平了,从小缩成了微小。

——托马斯·弗里德曼《世界是平的》

(1)经济全球化呈现出“从无序向有序”发展的趋势。根据材料一,结合所学知识叙述这一趋势。(7分)

(2)根据材料三对历史解释的认识,结合所学知识解释材料二所示近代中国新事物的出现。(10分)

(3)结合所学知识评价材料四中“世界变平了”的观点。(要求:对材料观点赞成、反对或另有观点均可,观点明确,史论结合。)

【中外历史人物评说】

材料一蒋梦麟在《苦难与风流》中写道,蔡元培主持北大时,“保守派、维新派和激进派,都同样有机会争一日之短长,背后拖着长辫,心里眷恋帝制的老先生与思想激进的新人物并坐讨论,同席笑谈。”

材料二陈独秀强调,人类“一切苦乐善恶,都为物质界自然法则所支配。”他不仅认为,“西洋除自然科学外没有别种应该入我们东洋的文化”;而且主张,全世界都只应该专门研究科学,因为现在“已经不是空谈哲学的时代了”。

蔡元培说:“现在中国人多不知科学为何物,最先要输入科学思想。”“科学发达以后,一切知识道德问题,皆得由科学证明,与宗教无涉。”理有固然;但科学仍然有自己“所不能解答之问题,如宙之无涯矣,宇之无终始?宇宙最小分子果为何物,宇宙之全体为何状等等。”对这些问题的研究,便需归于哲学。……因之,哲学既以科学为基础,闻时又成科学的归宿。科学不可能代替哲学,二者只能相辅相成。

——《角色•十性:蔡元培与新文化运动》

(1)根据材料一,指出蔡元培主持北京大学时倡导的办学方针及其实质。

(2)根据材料二并结合所学知识,比较陈独秀与蔡元培关于“科学与哲学关系问题”认识的异同。

【20世纪的战争与和平】

1950年9月15日,以美军为首的“联合国军”在朝鲜仁川登陆,发动了对朝鲜的战争;1991年1月17日,以美国为首的多国联盟在联合国安理会授权下,发动了对伊拉克的海湾战争。

材料一云山之战在朝鲜战争结束之后作为模范战例,被日本陆军自卫队干部学校收入《作战理论入门》一书。书中说:“对中国军队来说,云山战役是与美军的初次交战,尽管对美军的战术特点和作战能力并不十分了解,还是取得了圆满的成功,其主要原因是他们忠实地执行了毛泽东的十大军事原则,对孤立分散的美军集中了绝对优势的兵力进行包围,并积极勇敢地实施了夜间白刃战。”

材料二在海湾战争当中,美军利用空中战机和“战斧”巡航导弹的远距离超视距打击,以及大量进行电子战的行为,即使是双方陆军坦克部队的交火,美军也最大限度发挥己方M1A1主战坦克的火炮射程优势,始终在伊军T-72的火炮射程之外开火射击,使得伊军坦克部队只能被动挨打。……美军又以作战飞机和武装直升机打击伊军地面部队,以巡航导弹打击伊军军队集结地区,以海军航空兵打击伊军反舰导弹阵地,以特种部队和电子战对付伊军常规军事力量等等。

(1)依据材料一、二,分别概括朝鲜战争和海湾战争有哪些不同的特点。

(2)结合所学知识,指出联合国在朝鲜战争和海湾战争中所起的作用有何不同,并分析其原因。

【近代社会的民主思想与实践】

材料一政治自由并不是愿意做什么就做什么……在一个有法律的社会里,自由仅仅是一个人能够做他应该做的事情……自由是做法律所许可的一切事情的权利;如果一个公民能够做法律所禁止的事情,他就不再有自由了,因为其他的人也同样会有这个权利。

——孟德斯鸠《论法的精神》(1748年)

材料二当我看到任何一个权威被授以决定一切的权利和能力时,不管人们把这个权威称作人民还是国王,或者称作民主政府还是贵族政府,或者这个权威是在君主国行使还是在共和国行使,我都要说,这是给暴政种下了种子,而且我将设法离开那里,到别的法制下生活。

在思想上我倾向民主制度……自由、法制、尊重权利,对这些我极端热爱——但我并不热爱民主……我无比崇尚的是自由,这便是真相。

——托克维尔《论美国的民主》(1835年)

(1)根据材料一、二,概括指出孟德斯鸠与托克维尔的主要观点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明托克维尔与孟德斯鸠不同的民主观形成的原因。