天津市某校“地理社团”进行了网上模拟探究活动。如图所示为模拟探究的区域和探险路线。读图,完成下列问题。

下列关于图中七个活动区域的叙述,正确的是

| A.全部位于北半球 | B.全部位于东半球 |

| C.⑦地的自转线速度最大 | D.④地的自转角速度较大 |

下列选项中,多雨期相反的一组是

| A.①③ | B.④⑤ |

| C.②⑥ | D.⑥⑦ |

若返程时从⑥地乘飞机飞往①地,则其最短航程的方向为

| A.一直向东 | B.先向正北,后向正南 |

| C.先向东北,后向东南 | D.先向西北,后向西南 |

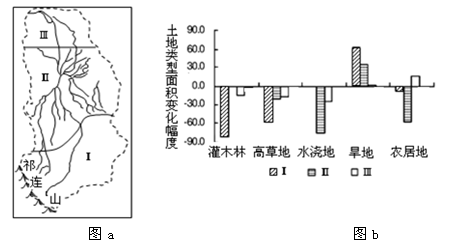

“十二五”规划的实施为西部地区带来了新的发展机遇,同时也面临着人类活动和资源环境协调发展的重大课题。图a和图b是我国西部内陆某河流流域的区域划分及其土地类型面积较长时期的变化统计资料。据此完成问题。

图a中Ⅰ区域土地类型的变化,正确的是

| A.高草地减少,旱地增加 | B.灌木林增加,旱地减少 |

| C.高草地增加,旱地增加 | D.灌木林减少,旱地减少 |

Ⅰ区域土地类型的变化对Ⅱ地的影响,正确的是

| A.河流径流量增加 | B.土地荒漠化加剧 |

| C.水土流失严重 | D.洪涝灾害多发 |

该流域实行可持续发展措施错误的是

| A.合理控制上游地区的用水量 | B.调整农业产业结构 |

| C.进行全流域合理开发规划 | D.上游大力发展灌溉农业 |

阅读表1,回答问题。

表1全国第五次、第六次人口普查部分数据统计

| 人口普查 |

大陆地区人口总数(亿) |

10年人口增长(%) |

0~14岁人口占总人口的比重 (%) |

15~59岁人口占总人口的比重(%) |

60岁及以上人口占总人口的比重 (%) |

受大学教育人数 (每10万人) |

城市化水平(%) |

| 第五次 (2000年) |

12.7 |

11.66 |

22.89 |

66.78 |

10.33 |

3 611人 |

36.2 |

| 第六次 (2010年) |

13.4 |

5.84 |

16.60 |

70.14 |

13.26 |

8 930人 |

49.7 |

关于我国人口的叙述,正确的是

| A.人口数量增长的主要原因是自然环境的改善 |

| B.10年期间,人口出生率下降 |

| C.现阶段人口数量变化的主要原因是人口迁移 |

| D.人口出现自然负增长 |

根据表中数据,不能直接分析得出的结论是

| A.人口素质提升明显 |

| B.10年间劳动力比重略有增加 |

| C.劳动力向东部转移趋缓 |

| D.人口向城市转移呈上升趋势 |

近几年,我国东部沿海部分城市出现“民工荒”现象,主要原因是

| A.适龄劳动人口比例变化不大,人数下降 |

| B.人口老龄化现象严重 |

| C.东部沿海城市产业升级,对劳动力数量要求减少 |

| D.中西部城市劳动密集型产业不断发展 |

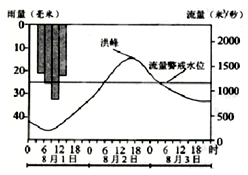

图为某观测站某年8月1日至3日雨量及河流水文过程线图。读图,回答问题。

该河段易出现险情的时间为

| A.8月1日6时至12时 |

| B.8月1日9时至8月2日18时 |

| C.8月2日6时和8月3日6时 |

| D.雨停后15小时至36小时 |

未来在相同降雨状态下,如果图中水文过程线

| A.洪峰水位升高,可能是由于上游大量退耕还湖 |

| B.洪峰水位降低,可能是由于下游修建大型水库 |

| C.洪峰点向右偏移,可能是由于上游植被恢复较好 |

| D.洪峰点向左偏移,可能是由于下游开挖泄洪通道 |

网络中有一款风靡至今的虚拟游戏“开心农场”。如今,很多城里的人到周围农村租田种地,“开心农场”在现实中已经成为现实。结合所学知识,完成问题。家在江西南昌市的某市民一家在郊区某山村租种了一块山地,他们在山坡上种了

一些甜玉米,虽然施了不少有机肥,并不缺少灌溉水源,但长势并不理想,最可能的原因是

| A.“伏旱”季节蒸发旺盛 | B.水土流失严重 |

| C.夏季光照太强烈 | D.“梅雨”季节昼夜温差太大 |

家在济南的甲同学一家在黄河岸边经营了一种植小麦和玉米的大型农场。与周围

农户相比,每亩地他们赚得更多,最主要的原因是

| A.灌溉便利 | B.机械化程度高 | C.土壤肥沃 | D.种植面积大 |

下图是“某城市建设前后水量平衡示意图”,读图完成问题

城市建设导致了当地

| A.地下水位上升 |

| B.地面径流汇集速度减慢 |

| C.蒸发量增加 |

| D.汛期洪峰流量加大 |

城市建设后地面径流发生变化的主要原因是

| A.生活用水量增加 |

| B.植被覆盖率增加 |

| C.降水下渗量减少 |

| D.城市热岛效应 |

城市化对自然地理环境的不良影响是

| A.住房紧张 | B.环境污染 |

| C.入学困难 | D.交通拥挤 |

最能够体现地域文化特征的是城市中的

| A.绿地面积 | B.建筑风格 |

| C.饮食习惯 | D.服装服饰 |