选举制度是人类组织社会生活需要的产物,作为一种参与社会政治生活的方式,古今中外人们都在不断地探索。阅读下列材料,回答问题:

材料一 古希腊雅典的民主政治制度中就包含一种早期的选举制度,公元前594年,梭伦进行了一系列政治法律改革,使“人民有了投票的权力,成为政府的主宰”。克里斯提尼进一步完善了雅典的选举制度,他将每个选区以抽签方式各选出50人组成500人会议,作为公民大会的执行机构。公元前四世纪,雅典的民主选举制度已经基本成熟。

材料二 光荣革命后,法律规定,农村地区议员必须有年收入600英镑以上的地产,城市议员年收入必须在300英镑以上。1832年改革法案规定,取消人口不满2000人的56个“衰败地区”议席,另外31个人口在2000至4000之间的选区分别减少一个议席,空出的143个席位中,65个给了新兴大工业城市。1867年改革法案再次对议席分配作了调整,取消了46个“衰败选区”,空出的52个议席分给了大城市和较大的郡。……法案还降低了选民财产资格,它规定,在城市中凡拥有单独住宅的房主(不论其价值多少)和每年缴纳房租10镑以上的房客,只要在选区内居住一年以上都有选举权;在各郡,每年交纳地租12镑以上租佃者和每年收入5镑以上的土地所有者都有选举权。1918年法案中,授予了年满30岁的妇女以选举权。……1928年,又将妇女选举权的年龄限制降为21岁,成年公民普选权终于真正得以实现。

——摘编自程汉大《英国政治制度史》等资料

材料三 1953年颁布的“人大选举法”规定了选举方式为举手和无记名投票并用;在代表名额比例上,直辖市和工业大城市每10万人选代表1人,一般省份每80万人选1人;人大代表实际实行等额选举。

文革期间,全国人大停止会议8年之久……

1979年,修订后的“选举法”规定,采用无记名投票方式;正式规定了差额选举的原则。2010年春规定全国人大每一代表所代表的乡村与城市人口数的比例修改为1:1。

(1)据材料一,概括雅典民主政治的特点。 根据材料二,概述英国选举制度发生了哪些变化。结合所学知识分析引起这些变化的原因。

(2)根据材料三指出人大代表选举办法有哪些变化。纵观人大代表选举方式的演变,简述新中国民主进程呈现出了怎样的演变轨迹。

【历史重大改革回眸】

材料一:祖宗崇拜和华夏中心是中国传统文化的重要特点,这两者的结合使学习和参考外国的任何改革都变得更加困难。

——雷顿

变法者由于缺乏对改革制约条件和困难客观冷静的认识和分析,未能形成成熟的改革心理,缺少高超的政治智慧和实际的活动能力,没有采取灵活多变的变法战略。

——萧功秦

变法失败的根本原因不在于变法的内容和策略上,而在于当时没有出现一个变法成功的整体的社会环境,以及与此相联系的强大的促进改革的政治和经济力量。

——李喜所

材料二:关于戊戌变法的研究所依据的材料主要是运动过后不久出现的梁启超的《戊戌政变记》,和康有为的后来陈述如《康南海自编年谱》,由于作者就是当事者,所以很难作为信史。这些作品都不同程度强化了康梁系话语,而来自清政府方面的解释几乎一直没有看到。

——《回顾戊戌·重温历史》《光明日报》2008年12月7日

(1)依据材料一,指出三位历史学家分析戊戌变法失败的原因的不同视角。综合戊戌变法失败不同原因的分析,有怎样的现实意义?

(2)综合以上材料并结合所学知识,分析造成材料一中认识分歧的因素有哪些?你认为史学研究应注意什么?

市民(即城市居民)群体采取的影响社会的行为,构成市民运动。阅读下列材料回答问题。

材料一:在晚明农民运动掀起的前夕,大规模的城市民变已在全国各处展开。这些民变主要集中于长江下游手工业最发达地区的苏州、松江、杭州、江宁、常熟、景德镇,也见之于武汉、临清、福州、广州各地。……这些民变的矛头,主要是对着当时朝廷所派至各地横征暴敛的矿监税使。

——刘石吉《近代城镇手艺工人抗议形态的演变》

(1)据材料一结合时代背景,分析这一时期城市民变的原因。

材料二:在中世纪城市建立前期,其统治权力常常被带有一定封建性质的城市贵族所把持。……贵族的独裁终于激怒了市民群众,他们开始组织起自己的团体,选出领导人和草拟有关章程,开始进行反抗斗争。从十三世纪起,……西方工商业者积极夺取城市的有关管理权力,最终执掌城市的政权,并在其过程中形成的城市民主共和政体的雏形。

——摘编自杨师群《反思与比较:中西方古代社会的历史差距》

(2)据材料二,概括13世纪西方市民运动的特点,分析这一时期市民运动对欧洲社会发展的积极影响。

材料三:色当战役后,普鲁士军队长驱直入,并向巴黎推进。巴黎无产阶级表现了极大的抗战热情,约20万巴黎工人和小资产被武装起来了。新建的无产者营是抗击普鲁士侵略和实现巴黎公社革命的主力军。巴黎人民的组织程度也迅速提高,共同选出一个领导机构——20区中央委员会,它成为巴黎人民斗争的领导核心。……1871年3月18日,起义者开始向巴黎市中心推进,很快便占领了陆军部、警察局、市政厅和其他政府机关。……3月26日,巴黎举行了公社选举,当选的公社委员共86人。……3月28日,人类历史上第一个无产阶级政权诞生了。

——摘编自刘宗绪《世界近代史》

材料四:和约中将关于中国北部省份山东实际变为日本殖民地的条款激怒了学生。……6月5日,北京大规模逮捕学生的消息传到上海,有6万名工人举行了罢工,各商店随之关门,全城陷入瘫痪。首先受影响的是日属棉纺织厂,但工人罢工不久便涉及到造船、市政、印刷、烟草、运输等行业。这个中国最大工业城市为期5天的瘫痪迫使北京政权对为期一个月、僵持不下的学生抗议行动作出让步,政府作了公开道歉,释放了被捕学生,解除了3位与巴黎和会有关的官员的职务,拒绝签署凡尔赛和约。

——[美]裴宜理《上海罢工——中国工人政治研究》

(3)据材料三、四,指出巴黎市民运动与五四运动在背景、过程方面的相同和不同之处。结合所学知识分析巴黎市民运动出现不同的主要原因。

(4)据上述材料,归纳历次市民运动的类型。

科技的发展对于促进社会变革和社会进步有积极的作用。阅读材料,回答问题。

材料一:中国古代科技发明在世界科技发明中的比例统计表

| 阶段 |

第一阶段 |

第二阶段 |

第三阶段 |

| 401——1000年 |

1001——1500年 |

1501——1840年 |

|

| 比例 |

70% |

58% |

29% |

材料二:观察下列四副图片

材料三:科学不仅刷新了我们的世界图景,也刷新了我们的日常生活。……然而,在科学成功的背后,我们必须看到一个潜在的危险正在暴露出来:人类通过大规模地开发大自然,虽然掌握了更高的能量,有了支配自然界的能力,但却动摇了人类生存的根基。

——吴国盛《科学的历程》

(1)材料一反映了我国古代科技发展的哪一种趋势?结合所学知识,分析形成第三阶段状况的思想原因。

(2)根据所学知识回答材料二中图一的应用对生产产生了哪些影响?图二的应用如何丰富了人们日常生活?指出图三和图四中近代科学家研究自然科学采用的主要方法。

(3)怎样理解材料三中科学“动摇了人类生存的根基”?我们该如何应对这种“潜在的危险”?

阅读材料,回答下列问题。

材料一中国法的界定十分模糊,倒是皇帝圣旨、朝廷法令、祖宗遗训更具威力。因为法自君出,皇帝钦定法律,皇权置于法律之上,法律对皇权约束作用微乎其微。法律遇到开明皇帝有些用,一遇到昏庸暴君,无法无天,所谓“人亡政息”。……这一遗风流传至今,即权大于法,有法不依,拟法不严,徇情枉法。

——史仲文《中国人走出死胡同》

材料二美国1787年宪法第六条规定:“本宪宪法及依本宪法所制定之合众国法律;以及根据合众国权力所缔结或将缔结的一切条约,均为全国的最高法律;每个州的法官都应受其约束,任何一州宪法或法律中的任何内容与之抵触时,均不得有违这一规定。前述之参议员和众议员、各州议会议员以及合众国政府和各州一切行政、司法官员均应宣誓或誓愿拥护本宪法。”

美国1787年宪法第3条第1款规定:“合众国的司法权属于最高法院以及由国会随时下令设立的低级法院。”

材料三 1999年3月,全国人大九届二次会议通过宪法修正案,把“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法制国家”写进了《中华人民共和国宪法》第五条第一款,正式把这一治国方略以国家根本大法的形式确定下来。

——人民版历史教科书

(1)根据材料一,概括中国古代法律制度的特点。

(2)根据材料二,概括美国1787年宪法体现了那些政治原则。

(3)结合材料三,指出把依法治国写入宪法有什么重要意义。

阅读材料,回答下列问题。

材料一法国、德国是两个宿怨深厚的邻居,在二战以前的1100多年中,他们一共打了200多场战争。平均5年就开战一次。历史给两个持续对抗了几个世纪的国家两败俱伤的惨痛教训,也启迪了他们相逢一笑泯恩仇的政治智慧。

----《大国崛起解说词》

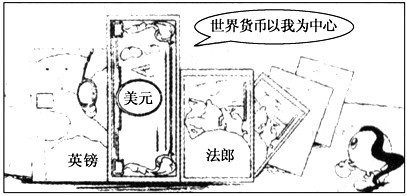

材料二二战后的资本主义世界货币体系

材料三美苏冷战使欧洲变成了美国与苏联的马前卒,也是直接军事冲突威胁最大的地区,造成了欧洲的长期对峙与经济发展的不平衡,特别是冷战让欧洲被超级大国控制时刻面临被核武器毁灭的风险,不过美苏冷战虽然客观促进了一些进步,比如科技比如经济,但是一旦美苏的“恐怖平衡”被打破,欧洲的下场就是一个放大版的广岛。

——据互联网材料整理

材料四欧洲各国在文化方面的共同点大致如下:

语言:印欧语系;

文字:拉丁文及其衍生文字;

文化来源:古希腊——古罗马文化——犹太文化,三者的相遇和碰撞,产生近代、现代欧洲文化;

宗教方面:尽管教派不同,但是在信仰方面几乎绝大多数是基督宗教的信徒;

政治体制:君主立宪制和民主国和制,二者都属于资产阶级民主政体。

综合上述材料,指出欧洲一体化的原因。