某校课外小组为测定某碳酸钠和碳酸氢钠混合物中碳酸钠的质量分数,甲、乙两组同学分别进行了下列相关实验.

方案Ⅰ.甲组同学用质量法,按如下图所示的实验流程进行实验:

(1)实验时,蒸发结晶操作中,除了酒精灯外,还要用到的仪器是

(2)有同学认为“加入适量盐酸”不好操控,应改为“过量盐酸”,便于操作且不影响测定的准确性,你认为对或错 ,为什么

(3)若实验中测得样品质量为46.4g,固体质量为40.95g,则碳酸钠的质量分数为 .(保留3位有效数字)

(4)蒸发结晶过程中若有固体飞溅,测得碳酸钠的质量分数 (填偏大 偏小 无影响).

方案Ⅱ:乙组同学的主要实验流程图如下:

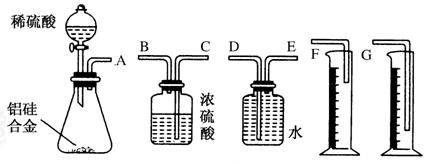

按如下图所示装置进行实验:

(5)在C中装碱石灰来吸收净化后的气体.D装置的作用是 .

(6)有的同学认为为了减少实验误差,在反应前后都通入N2,反应后通入N2的目的是 .

方案Ⅲ:气体分析法

(7)把一定量样品与足量稀硫酸反应后,用如图装置测量产生CO2气体的体积,B溶液最好采用 (以下选项中选择)使测量误差较小.

| A.饱和碳酸钠溶液 | B.饱和碳酸氢钠溶液 |

| C.饱和氢氧化钠溶液 | D.饱和硫酸铜溶液 |

某中学有甲、乙两个探究性学习小组,他们拟用小颗粒状铝硅合金与足量稀硫酸的反应测定通常状况(约20 ℃,1 atm)下气体摩尔体积。

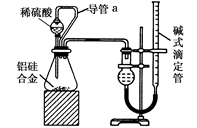

(1)甲组同学拟选用下列实验装置完成实验:

①该组同学必须选用的装置的连接顺序是A接( )、( )接( )、( )接( )(填接口字母,可不填满);

②实验开始时,先打开分液漏斗上口的玻璃塞,再轻轻打开其活塞,一会儿后稀硫酸不能顺利滴入锥形瓶。请你帮助分析原因_________;

③实验结束时,该组同学应怎样测量实验中生成氢气的体积?__________。

(2)乙组同学仔细分析甲组同学的实验装置后,认为:稀硫酸滴入锥形瓶中,即使不生成氢气,也会将瓶内空气排出,使所测氢气体积偏大;实验结束时,连接广口瓶和量筒的导管中有少量水存在,使所测氢气体积偏小。于是他们设计了如下图所示的实验装置。

①装置中导管a的作用是:_____________

②实验中准确测得4个数据:实验前铝硅合金的质量为m1 g,实验后残留固体的质量为m2 g,实验前后碱式滴定管中液面读数分别为V1 mL、V2 mL。则通常状况下气体摩尔体积Vm=_______。

(12分) 过氧化钙(CaO2)是一种白色、无毒、难溶于水的固体,能杀菌消毒,广泛用于果蔬保鲜、空气净化、污水处理等方面。工业生产过程如下:

①在NH4Cl溶液中加入Ca(OH)2;

②不断搅拌的同时加入30% H2O2,反应生成CaO2·8H2O沉淀;

③经过陈化、过滤,水洗得到CaO2·8H2O,再脱水干燥得到CaO2。

完成下列填空

(1)第②步反应的化学方程式为 。

(2)可循环使用的物质是 。

工业上常采用Ca(OH)2过量而不是H2O2过量的方式来生产,这是因为 。

(3)检验CaO2·8H2O是否洗净的方法是 。

(4)CaO2·8H2O加热脱水的过程中,需不断通入不含二氧化碳的氧气,目的是______、______。

(5)已知CaO2在350℃迅速分解生成CaO和O2。下图是实验室测定产品中CaO2含量的装置(夹持装置省略)。若所取产品质量是m g,测得气体体积为V mL(已换算成标准状况),则产品中CaO2的质量分数为 (用字母表示)。过氧化钙的含量也可用重量法测定,需要测定的物理量有 。

(12分)(NH4)2SO4是常见的化肥和化工原料,受热易分解。某兴趣小组拟探究其分解产物。

【查阅资料】(NH4)2SO4在260℃和400℃时分解产物不同。

【实验探究】该小组拟选用下图所示装置进行实验(夹持和加热装置略)

实验1:连接装置A-B-C-D,检查气密性,按图示加入试剂(装置B盛0.5000mol/L盐酸70.00mL)。通入N2排尽空气后,于260℃加热装置A一段时间,停止加热,冷却,停止通入N2。品红溶液不褪色,取下装置B,加入指示剂,用0.2000mol/L NaOH溶液滴定剩余盐酸,终点时消耗NaOH溶液25.00 mL。经检验滴定后的溶液中无SO42-。

(1)仪器X的名称是________。

(2)滴定前,下列操作的正确顺序是_________(填字母编号)。

a.盛装0.2000mol/L NaOH溶液

b.用0.2000mol/L NaOH溶液润洗

c.读数、记录

d.查漏、清洗

e.排尽滴定管尖嘴的气泡并调整液面

(3)装置B内溶液吸收气体的物质的量是________mol。

实验2:连接装置A-D-B,检查气密性,按图示重新加入试剂。通入N2排尽空气后,于400℃加热装置A至(NH4)2SO4完全分解无残留物,停止加热,冷却,停止通入N2。观察到装置A、D之间的导气管内有少量白色固体。经检验,该白色固体和装置D内溶液中有SO32-,无SO42-。进一步研究发现,气体产物中无氮氧化物。

(4)检验装置D内溶液中有SO32-,无SO42-的实验操作和现象是__________。

(5)装置B内溶液吸收的气体是____________。

(6)(NH4)2SO4在400℃分解的化学方程式是_____________。

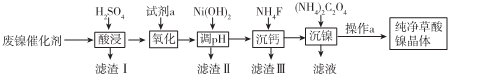

已知草酸镍晶体(NiC2O4,2H2O)难溶于水,工业上从废镍催化剂(成分主要为Ni,含有一定量的Al2O3、Fe、SiO2、CaO等)制备草酸镍晶体的流程如图所示:

已知:①相关金属离子生成氢氧化物沉淀的pH如下表:

(1)请写出一种能提高酸浸速率的措施____。

(2)pH试剂a是一种绿色氧化剂,写出“氧化”时反应的离子方程式 。

(3)pH的调控范围为 ,试用化学反应原理的相关知识解释滤渣Ⅱ的生成

(4)写出“沉镍”时反应的离子方程式 ,证明Ni2+已经沉淀完全的实验步骤及现象

是 ,当Ca2+沉淀完全时,溶液中c(F-)>(写出计算式即可)。

(5)操作a的内容是 。

Mg能在NO2中燃烧,产物为Mg3N2、MgO和N2。某科学小组通过实验验证反应产物并探究产物的比例关系。资料信息:

限用如下装置实验(夹持装置省略,部分仪器可重复使用)

(1)装置连接的顺序为 (填字母序号);

(2)连接好仪器,装入药品前检验装置气密性的方法是____;

(3)装置A中盛装的干燥剂是 ;装置F的作用__ __;

(4)验证产物中存在Mg3 N2的具体实验操作为 .确定产物中有N。生成的实验现象为 ;

(5)已知装置E中初始加入Mg粉质量为13.2 g,在足量的NO2中充分燃烧,实验结束后,硬质玻璃管冷却至室温、称量,测得硬质玻璃管中剩余固体的质量为21.0 g,产生N2的体积为1120 mL(标准状况)。写出玻璃管中发生反应的化学方程式:_ _。