据《解放日报》报道,今天的上海是真的“美化”了。美国货充斥了市场的每一个角落……难怪有人说:“中国人民从吃到用,要全部‘美式配备’了!”这则报道应出现于( )

| A.1895~1911年 | B.1912~1919年 |

| C.1927~1936年 | D.1945~1949年 |

培根说:“这三种东西曾经改变了整个世界事物面貌和状态;第一种在文字方面,第二种在战争上,第三种在航海上。”这里所说的第一种东西是我国古代的:

| A.指南针 | B.印刷术 | C.甲骨文 | D.儒家学说 |

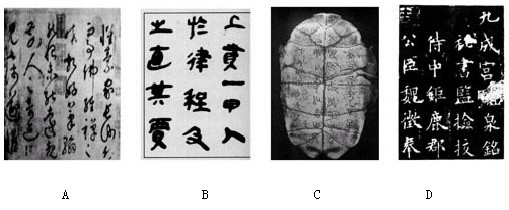

源远流长的汉字是世界上最古老的文字之一,下列图片呈现的汉字字体最早出现的是:

中学历史探究课上,学生从穿衣的角度表达人们对诸子百家思想的理解,甲生说:穿衣服应该合乎大自然四季的变化,天气冷多穿一点,天气热少穿一点;乙生说:穿衣服要看你的身份地位,什么身份及何种地位,该穿什么样的衣服就穿什么样的衣服;丙生说:讲究衣服的穿着是一种浪费,穿的简单,甚至破烂的衣服也未尝不可;丁生说:何必麻烦,由上面规定,大家都穿一样的制服不就好了吗?他们的描述所对应的思想是:

| A.甲──儒,乙──墨,丙──法,丁──道 |

| B.甲──道,乙──儒,丙──墨,丁──法 |

| C.甲──儒,乙──法,丙──墨,丁──道 |

| D.甲──道,乙──墨,丙──法,丁──儒 |

中国民族工业遭受毁灭性打击应当是在()

| A.第一次世界大战时期 | B.国民政府统治前期 |

| C.抗日战争时期 | D.解放战争时期 |

甲午年状元张謇被甲午战争的败局震惊,毅然挂冠从商。此举表明张謇()

①把救亡图存作为时代的使命②视创办实业为救国之要途

③用实际行动来批判科举制度④认为经济是政治改革的基础

| A.①② | B.③④ | C.②③ | D.①④ |