明后期松江人何良俊记述:“(正德)以前,百姓十一在官,十九在田……今去农而改业为工商者三倍于前矣。昔日原无游手之人,今去农而游手趁食(谋生)者又十之二三也。大抵以十分百姓言之,已六七分去农。“据此可知 ( )

| A.工商业的发展造成了农业的衰退 |

| B.工商业的发展导致了社会结构的变动 |

| C.财富分配不均引起贫富分化加剧 |

| D.无业游民增加促成了工商业的发展 |

“不动摇、不懈怠,不折腾”是胡锦涛同志在纪念党的十一届三中全会召开30周年大会讲话中一个引人注目的亮点。其中“不折腾”是吸取了建国以来哪些历史事件的教训()

①农业合作化运动②大跃进运动 ③人民公社化运动④文化大革命

| A.①②④ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②③④ |

1989年,邓小平会见来访的苏共领导人时,充分肯定了苏联对中国的帮助,认为“苏联帮助我们搞了一个工业基础”。这里的“工业基础”初步建立于新中国的( )

| A.国民经济恢复时期 | B.“一五”计划时期 |

| C.“大跃进”时期 | D.国民经济调整时期 |

据记载,1888年清朝政府在北京西苑修建了一条铁路,慈禧太后因火车司机坐在自己前面开车,弃用了从德国引进的蒸汽机车而改用太监牵拉。这说明( )

| A.顽固势力拒绝引进西方科技 |

| B.封建迷信阻碍近代科技传播 |

| C.清朝天朝大国思想根深蒂固 |

| D.封建等级制度阻碍社会发展 |

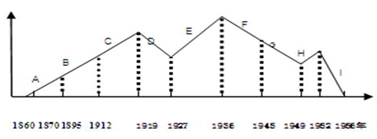

下图为中国民族资本主义曲折发展示意图,属于造成B段发展趋势的原因是()

| A.列强放松侵略为其提供发展机会 |

| B.政府的鼓励政策激发了投资热情 |

| C.群众性爱国运动为其赢得市场 |

| D.政治革命为其扫清发展障碍 |

有学者认为中国近代社会风俗的阶段性发展特点是:洋务早期,风气初开;清朝末年,天下移风;民国初年,飙转豹变。这一特点也可以用来描述近代中国()

| A.民族资本主义的发展 | B.大众传媒的变迁 |

| C.思想领域的变化 | D.民主政治的发展 |