阅读材料,回答问题:

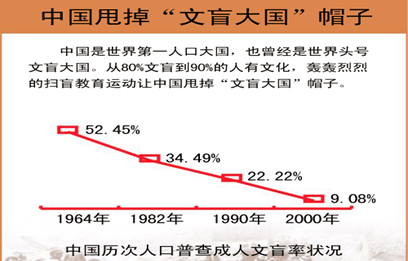

材料一 中国历次人口普查文盲率状况

材料二 中国高等学校招生人数表

| 时间 |

录取数 |

录取率% |

时间 |

录取数 |

录取率% |

时间 |

录取数 |

录取率% |

| 1949 |

21000 |

|

1984 |

480000 |

28.7 |

2005 |

5040000 |

58.1 |

| 1952 |

66000 |

|

1988 |

670000 |

24.6 |

2007 |

5670000 |

50 |

| 1965 |

164000 |

|

1998 |

1080000 |

|

2008 |

5900000 |

57 |

| 1977 |

270000 |

4.8 |

1999 |

1600000 |

|

2009 |

6290000 |

|

| 1978 |

402000 |

6.6 |

2001 |

2600000 |

|

2010 |

6570000 |

|

| 1979 |

284000 |

6.1 |

2003 |

3820000 |

|

2011 |

6750000 |

72.3 |

阅读上述材料,提取两项有关新中国教育发展的信息,并分析原因。

阅读下列材料,回答问题。

君与民的关系问题曾在中外政治发展中被不断探索。

材料一:唐太宗说:帝王所欲者放逸,百姓所不欲者劳弊。

材料二:孟子认为君权的获得依赖于天命和民心两方面,董仲舒主张“天子受命于天,天下受命于天子”,黄宗羲则主张“天下为主,君为客”。

(1)材料一中唐太宗这句话的思想内涵是什么?在其统治政策中是如何体现的?

(2)材料二中三位思想家的观点有何异同?

阅读下列材料:

材料一:民国初期学生心目中的伟人:1913年对300名中小学生的调查显示,他们崇拜的人物依次为:孔子、孟子、孙中山、颜渊、诸葛亮、范仲淹、岳飞、王阳明、黎元洪、华盛顿。

某中学历史学习小组针对以上材料展开讨论:

甲:中小学生崇拜孙中山、华盛顿,说明辛亥革命后社会发生了很大变化。

乙:你看这些学生崇拜的仍然是孔孟,说明辛亥革命后社会变化不大。

丙:没那么简单。他们为什么既崇拜孙中山、华盛顿又崇拜孔孟呢?

请问题:

(1)你如何理解甲、乙的说法(甲、乙说法的依据何在)?丙为什么说“没那么简单”?

(2)根据上面的讨论,请你为他们的研究拟定一个课题研究的题目。

(3)根据所学知识分别概括孔子、孙中山、华盛顿在历史上的作用。

阅读下列材料:

材料一新航路开辟

材料二科学是反映现实世界各种现象的本质和规律的知识体系,它既能改造人的主观世界,也能改造人的客观世界,科学的发展对人类社会产生了广泛而深远的影响》

瓦特的蒸汽机

西门子的发电机

材料三 19世纪晚期英国海外贸易示意图

请回答:

①新航路的开辟对世界最重要的影响是什么?

②材料二中的发明分别使人类进入什么时代?说明这样划分的主要依据是什么?

③工业革命是如何促使世界市场形成的?

阅读下列材料:

吾吴市民罔藉田业,大户张机为生,小户趁织为活。每晨起,小户百户人嗷嗷相聚玄庙口,听大户呼织。日取分金为饕餮计。大户一日之机不织则束手,小户一日不就则腹枵,两者相资为生久矣。

请回答:

①“小户”和“大户”各指什么?

②大户和小户之间存在什么样的关系?

③这反映了什么地区、何种性质的经济关系?

④这种生产关系后来的发展势头如何?导致他这样发展的原因是什么?

人类社会的古代几大文明区域呈点状分布,相互间基本处于隔绝状态,孤立地发展着。伴随着工业文明的发展进程,世界逐渐连接成为一个整体。请回答:

(1)15世纪末,新航路的开辟使世界几大主要文明区域连接起来,请任意写出两位开辟新航路的著名航海家和他们的主要贡献。概括指出新航路开辟对资本主义世界市场形成的意义。

(2)随着新航路的开辟,世界历史加快了从分散到走向整体的进程。洲际贸易是近代世界不同地区之间经济与文化联系的主要内容之一。三角贸易兴起于16世纪,因涉及欧洲、非洲和美洲三地,且其主要的商路连接成三角形,故称“三角贸易”。三角贸易是殖民掠夺的重要方式。结合所学知识,分析西方国家殖民扩张的历史影响。

(3)工业文明兴起,人类社会从分散的地域性历史向整体的世界历史实现重大跨越。两次工业革命在交通运输领域分别有什么突出成就?请各举一例。概括指出两次工业革命对资本主义世界市场的形成与发展分别有何影响。

(4)工业文明和资本主义世界市场的形成,对19世纪四十至六七十年代中国经济结构的变动产生了怎样的影响?