已知氢氟酸、醋酸、氢氰酸(HCN)、碳酸在室温下的电离常数分别为:

| ① |

HF |

Ka=6.8×10-4 mol•L-1 |

| ② |

CH3COOH |

Ka=1.7×10-5 mol•L-1 |

| ③ |

HCN |

Ka=6.2×10-10 mol•L-1 |

| ④ |

H2CO3 |

Ka1=4.4×10-7mol•L-1 Ka2=4.7×10-11 mol•L-1 |

根据上述数据,回答下列问题:

(1)四种酸中酸性最弱的是_____________.

(2)写出H2CO3电离方程式是 .

(3)写出反应的化学方程式:足量的氢氟酸与碳酸钠溶液混合: ,少量的CO2通入NaCN溶液中: .

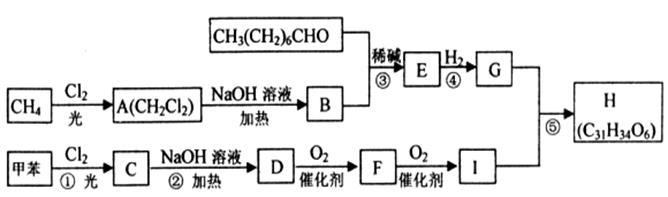

一种用于治疗高血脂的新药——灭脂灵H可按如下路线合成:

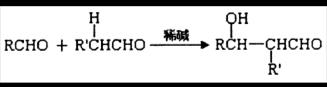

已知①

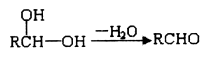

②一个碳原子上同时连接两个羟基,立即失去一分子水,生成另一种物质,如:

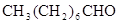

③G的分子式为C10H22O3

请回答:

(1)写出B、E的结构简式:B____________,E____________。

(2)G含有的官能团的名称是________________________。

(3)反应①~⑤中属于取代反应的有________________________(用编号表示)。

(4) 有多种同分异构体,符合下列性质的结构简式是:

有多种同分异构体,符合下列性质的结构简式是:

____________________________________(写一种)。

A.能发生银镜反应 B.烃基上的一氯取代物只有两种

(5)写出下列反应的化学方程式:

反应②的化学方程式为____________________________________。

D→F的化学方程式为____________________________________。

反应⑤的化学方程式为____________________________________。

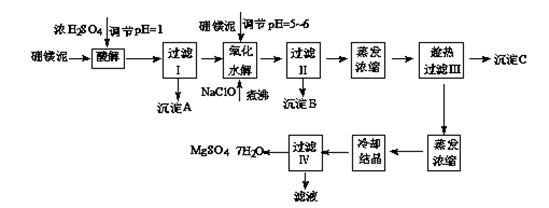

七水硫酸镁(MgSO4·7H2O)在印染、造纸和医药等工业上都有广泛的应用,利用化工厂生产硼砂的废渣-硼镁泥可制取七水硫酸镁。硼镁泥的主要成分是MgCO3,还含有其他杂质(MgO、SiO2、Fe2O3、FeO、CaO、Al2O3、MnO等)。

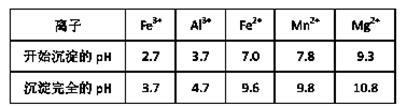

表1部分阳离子以氢氧化物形式完全沉淀时溶液的pH

| 沉淀物 |

Al(OH)3 |

Fe(OH)3 |

Fe(OH)2 |

Mn(OH)2 |

Mg(OH)2 |

| pH值 |

5.2 |

3.2 |

9.7 |

10.4 |

11.2 |

表2两种盐的溶解度(单位为g/100g水)

| 温度/℃ |

10 |

30 |

40 |

50 |

60 |

| CaSO4 |

0.19 |

0.21 |

0.21 |

0.20 |

0.19 |

| MgSO4·7H2O |

30.9 |

35.5 |

40.8 |

45.6 |

/ |

硼镁泥制取七水硫酸镁的工艺流程如下:

根据以上流程图并参考表格pH数据和溶解度数据,试回答下列问题:

(1)过滤I的滤液中加入硼镁泥,调节溶液的pH=5~6,再加入NaClO溶液加热煮沸,将溶液中的Mn2+氧化成MnO2,反应的离子反应方程式为。加热煮沸的主要目的是。

(2)沉淀B中除MnO2、SiO2外还含有(填化学式)等物质。

(3)检验过滤Ⅱ后的滤液中是否含有Fe3+的实验方法是;

(4)沉淀C的化学式是。过滤III需趁热过滤的理由是

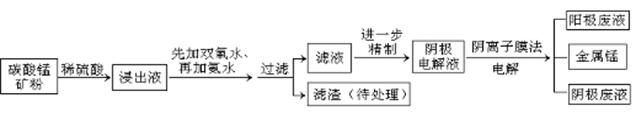

某种碳酸锰矿的主要成分有MnCO3、MnO2、FeCO3、MgO、SiO2、Al2O3等。已知碳酸锰难溶于水。一种运用阴离子膜电解法的新技术可用于从碳酸锰矿中提取金属锰,流程如下:

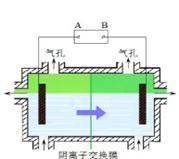

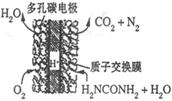

阴离子膜法电解装置如图所示:

(1)写出用稀硫酸溶解碳酸锰反应的离子方程式。

(2)在浸出液里锰元素只以Mn2+的形式存在,且滤渣中也无MnO2,请解释原因.

(3)已知不同金属离子生成氢氧化物沉淀所需的pH如下表:

加氨水调节溶液的pH等于6,则滤渣的成分是,滤液中含有的阳离子有H+和 。

(4)电解装置中箭头表示溶液中阴离子移动的方向,则A电极是极。实际生产中,阳极以稀硫酸为电解液,阳极的电极反应式为。

(5)该工艺之所以采用阴离子交换膜,是为了防止Mn2+进入阳极区发生副反应生成MnO2造成资浪费,写出该副反应的电极反应式。

尿素(H2NCONH2)是有机态氮肥,在农业生产中有着非常重要的作用。

(1)工业上合成尿素的反应分两步进行:

第一步:2NH3(l)+CO2 H2NCOONH4(氨基甲酸铵)(l) △H1

H2NCOONH4(氨基甲酸铵)(l) △H1

第二步:H2NCOONH4 (l)  H2O+ H2NCONH2(l)△H2

H2O+ H2NCONH2(l)△H2

某化学学习小组模拟工业上合成尿素的条件,在体积为1 L的密闭容器中投入4 mol NH3和1 mol CO2,实验测得反应中各组分的物质的量随时间的变化如下图I所示。

已知总反应的快慢是由较慢的一步反应决定的。则合成尿素总反应的快慢由第______步反应决定,总反应进行到______min时到达平衡。

②第二步反应的平衡常数K随温度的变化如上右图II所示,则ΔH2______0(填“>”、“<”或“=”。)

(2)该小组将一定量纯净的氨基甲酸铵置于特制的密闭真空容器中(假设容器体积不变,固体试样体积忽略不计),在恒定温度下使其达到分解平衡:

。实验测得不同温度下的平衡数据列于下表:

。实验测得不同温度下的平衡数据列于下表:

| 温度/℃ |

15.0 |

20.0 |

25.0 |

30.0 |

35.0 |

| 平衡总压强/Kpa |

5.7 |

8.3 |

12.0 |

17.1 |

24.0 |

| 平衡气体总浓度/10-3mol/L |

2.4 |

3.4 |

4.8 |

6.8 |

9.4 |

①可以判断该分解反应已经达到化学平衡状态的标志是____________。

A.2V(NH3)=V(CO2) B.密闭容器中总压强不变

C.密闭容器中混合气体的密度不变D.密闭容器中氨气的体积分数不变

②根据表中数据,计算25.0°C时该分解反应的平衡常数为______(保留小数点后一位)。

(3)已知:

N2(g)+O2(g)=2NO(g)△H1=+180.6KJ/mol

N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)△H2=-92.4KJ/mol

2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H3=-483.6KJ/mol

则4NO(g)+4NH3(g) +O2(g)= 4N2(g)+6 H2O(g)的△H=___kJ • mol-1。

(4)尿素燃料电池的结构如图所示。其工作时负极电极反应式可表示为______。

短周期元素X、Y、Z、W原子序数依次增大。X氢化物的水溶液显碱性;Y在元素周期表中所处的周期序数与族序数相等;Z单质是将太阳能转化为电能的常用材料;W是重要的“成盐元素”,主要以钠盐的形式存在于海水中。请回答:

(1)X氢化物的电子式是_________________________________________。

(2)X氢化物的水溶液与W氢化物的水溶液混合后恰好反应时,溶液呈(填“酸”、“碱”或“中”)性,用离子方程式表示其原因是_____________________________________.

(3)Y—AgO电池是应用广泛的鱼雷电池,其原理如图所示。该电池的负极反应式是____________________。

(4)Z和W比较,非金属性较弱的是_______________(填元素符号),下列不能验证这一结论的是________(填序号)。

a.元素在地壳中的含量

b.最高价氧化物对应水化物的酸性

c.断开氢化物中1 mol H—Z或H—W键所需的能量

d.Z与W以共价键形成化合物时,Z或W显示的电性