阅读材料,回答问题。

材料一 像印刷术、大炮、气球和麻醉术这些发明,中国人都比我们早。可是有一个区别,在欧洲,有一种发明,马上就生气勃勃地发展成为一种奇妙的东西, 而在中国却依然停滞在胚胎状态,无声无息。中国真是一个保存胎儿的酒精瓶。

——(法)雨果

材料二 1862年在北京成立的同文馆,1862、1863年在上海、广州成立的广方言馆。特别是1868年上海江南制造总局所设立的翻译馆,它们都是官办的编译西方科技书籍的机构。这些机构大都由外国人主持,一共有460多种西方科技著作被翻译成中文出版。……从洋务运动时期开始,中国不断派出留学生到西方国家学习科学技术。……1896年后,一些学者相继成立了“务农会”、“地学公会”、“舆算学会”、“地图学会”、“测量学会”等。……但真正意义上的科学研究还没有开始。

——许庆朴、张福记《近现代中国社会》

材料三 二战后,日本先是大力发展实用技术,在积累了相当的经济实力和技术经验后,逐步加强了基础研究。日本始终注重发挥民间企业的积极性。由民间企业唱“主角”,专门研究机构和大学唱“配角”。一些大型企业的科研经费均占其销售总额的7℅到10℅。日本主要引进“软”的技术专利和技术诀窍。从不盲目引进“硬”的成套设备。战后日本最大的技术引进项目,东丽公司的尼龙技术的引进费只相当于中国宝钢付给新日铁公司引进费用的1℅。

——《中西500年比较》

(1)根据材料并结合所学知识分析中国成为“保存胎儿的酒精瓶”的原因。

(2)根据材料二,指出中国近代前期科技发展的主要特点。

(3)依据材料三,概括日本战后发展科技的做法。

(4)依据上述材料,谈谈你对科技发展问题的认识。

阅读下列有关明清商业发展的材料,然后回答问题。

材料一、有钱神也怕,无钱鬼亦欺。

一一选自明朝凌蒙初《初刻拍案惊奇》

孙阳春在万历年间(1573--1619年)弃儒经商,他的商业信誉极好,明朝灭亡后,“有持万历间所发之钱券,往易货物,肆中人立付之,不迟疑”。

---------选自《明清史散论》

材料二、在繁花似锦的明代商业文化的背后,隐藏着不容忽视的虚假性。如往酒中掺水,甚至妄称所卖的酒是陶渊明埋下的千年古酒,在鸡的肚中塞沙,往猪肉和鸡肉中注水,伪造古董和家谱等。

------ 选自《明清史散论》

材料三、地方商帮在经营活动中,总结出许多谚语,例如,“宁叫赔折腰,不让客吃亏”“售货无诀窍,信誉第一条”。

-------选自《明清晋商的经营文化》

请回答:

(1)请你为上述材料确定一个较为恰当的历史主题。(2分)

(2)指出上述材料反映了当时哪两种不同商业经营现象并从经济文化方面简要分析其原因。

(3)明清时商帮出现的背景是什么?当时实力最强的商帮有哪些?

(4)依据以上材料,谈谈你对商业经营活动及其理念的认识。

阅读下列材料:

材料一 阅读下列图片

材料二 长期以来,很多学者将中国近代史的基本线索概括为“两个过程”,即帝国主义和封建主义相结合,把中国变为半殖民地和殖民地的过程,同时也是中国人民反抗帝国主义和封建主义的过程,主张以这一基本线索作为指导中国近代史研究的重要准则。

材料三 近二三十年来,有些学者注重从现代化角度研究中国近代史,认为中国的现代化就是从传统农业社会向现代工业社会的转变,涉及到政治、经济、文化等方面。1840年以来中国错综复杂的历史,可以用“从传统到现代”这一思路作解释。

请回答:

(1)阅读图一和图二,回答农民阶级和资产阶级准备怎样解决土地问题?如何评价?(9分)

(2)按照材料二的研究角度来研究中国近代史,可能会对1840~1911年间的哪些重要事件评价较高?(3分)

(3)按照材料三的研究角度,评价辛亥革命。(6分)

近代西方民主政治的确立和发展,体现了人类政治文明的重大进步。阅读下列材料,回答问题。

材料一 英国革命的最大成果,也是它在现代民主政治创制试验方面的最大成就,就是创造了一种全新的政体……美国革命的首创性在于……孟德斯鸠“以权力制约权力”的学说在政府体制的设计方面得到较好的贯彻。

——摘自《世界文明史》

材料二 1689年,《权利法案》规定:国王未经议会同意不得停止任何法律效力;1701年议会又通过法案规定:凡是国王的诏令必须由同意这一诏令的政府大臣签署才能生效,把原先属于国王的任免法官的权力转到各部大臣的身上。罗伯特·沃波尔是英国历史上第一个内阁首相,他的政策在下议院失去多数的信任而被迫辞职,从而开创了一个先例:凡内阁失去下议院多数的信任即告辞职。

——刘宗绪《世界近代史》

材料三 美国历史学家J·布卢姆说:1787年“在费城所起草的宪法是实验时期最伟大的创造性的胜利。……战后人们最初反对君主制和贵族制政治的思想,引导着美国人民建立了一些行政首脑软弱无力、上院不起什么作用的州政府;新的宪法则建议有一个权力很大的行政首脑和同众议员权力相当的参议院。……全世界都说过,像美国规模这么大的国家,要建立共和制度是不可能的。……但是这里居然兴起了一个新型的共和国。”

——《美国的历程》

(1)材料一中英国“全新的政体”指的是什么?美国在“政府体制的设计方面”有何创新?(2分)

(2)依据1787年宪法所建立的“新兴的共和国”是如何解决上述弊端,同时又避免专制政体的?(6分)

(3)在学习了“近代西方资本主义政体的建立”一课后,甲同学认为英国的政体有效,乙同学认为美国的政体进步。你同意哪一位同学的观点,并说明理由。(4分)

阅读下列材料,回答问题。

材料一

1.大日本帝国由万世一系之天皇统治。

3.天皇神圣不可侵犯。

4.天皇为国家元首,总揽统治权……

5.天皇在帝国议会协赞下,行使立法权。

6.天皇裁可法律

7.天皇召集帝国议会……

11. 天皇统率陆海军。

——《大日本帝国宪法》(1889年)

材料二

43.国王人身神圣不可侵犯……

45.执行权属于国王一人,他任免大臣,他下令颁布法律……

46.国王对军队发布最高命令。

47.国王任命全部军官以及国家其他部门官员……

51.国王召集两院开会……他可同时解散两院……

——《普鲁士宪法》(1850年)

(1)根据材料一、二,概括日本仿效普鲁士确立近代宪政的主要内容。结合所学知识,比较日本与英国的君主在近代宪政中的权力差异。

(2)日本在明治维新后迅速走上对外扩张道路。根据材料一并结合所学知识对此加以评析。

历史选修题阅读下列材料,回答问题。

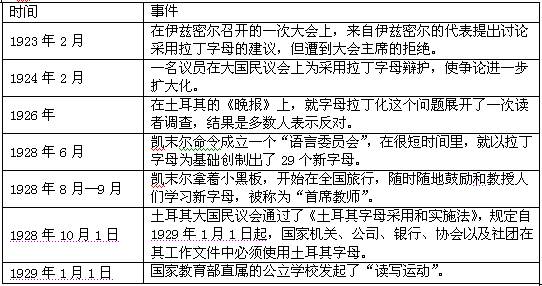

材料一:土耳其“字母革命”进程简表

——摘编自昝涛《“字母革命”与土耳其现代化》

材料二:不过正如亨廷顿所指出,最重要的改革莫过于规定土耳英语的书写必须用拉丁字母,而不准用传统的阿拉伯字母书写,这一语言文字革命具有决定性的意义,因为它导致日后受教育的土耳其新生代实际上不再能阅读传统的经典文献,具有从文化上彻底断根的效果。

——甘阳《如何避免“自宫式”的现代化?》

材料三:“虽然土耳其在他(凯末尔)死后走过了漫长的道路,但这个国家所遵循的原则基本上还是他生前制定的指导方针:建立及捍卫疆域有限的土耳其民族国家;启迪土耳其人民的民族意识;摆脱伊斯兰教对国家法律和教育的控制;不但要物质生活西化,人们的思想和风俗习惯也要西化……”

——戴维森《从瓦解到新生——土耳其的现代化历程》

(1)根据材料一,指出土耳其“字母改革”的特点。

(2)综合材料一、二,简要评价凯末尔的“字母革命”。

(3)根据材料三和所学知识,概述凯末尔被土耳其人尊为“国父”的原因。