宋朝在许多方面都是个激动的时代。阅读下列材料,回答问题:

材料一 英国科学院院士李约瑟在《中国科学技术史》中所说:“中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态,在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。”

材料二 日本学者薮内清在《中国•科学•文明》中说:“北宋时代……儒学方面兴起了后来被称作宋学或朱子学的新儒学。”新儒学讲究由心而发格物致知,在文学艺术和社会生活方面产生了深远影响。

材料三 苏轼认为:“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不为成书也”,强调书法的精神气度。他还认为,“我书意造本无法”,“自出新意,不践古人。”

材料四 宋徽宗赵信以画鸟擅长,不仅建立了皇家画院,而且有考试制度。如一次出考题“野水无人渡,孤舟尽自横”。获得第一名的却画着船夫躺在船尾,独自吹着笛子,是“非无舟人,只无行人”。

请回答:

(1)结合所学的知识,举二例说明宋朝的科技发展“已呈巅峰状态”及对世界文明的进步所起的重要作用。

(2)根据材料二、三、四,概括指出新儒学的产生对宋代文人、书法、绘画特点的影响。

阅读材料,回答问题。

新文化运动是中国近现代史上一次重要的思想解放运动。对新文化运动有着各种各样的诠释,其中“文艺复兴”说甚为流行。第一位直接以“文艺复兴”指称新文化运动,并对新文化运动起到定性作用的当属胡适。1919年元旦,胡适支持和帮助北京大学一批青年学生创办了宣传新文化、新思潮的刊物——《新潮》,并为其取了英文刊名叫“Renaissance”(意为文艺复兴) 。胡适将《新潮》与“Renaissance”并称,显然是把新文化运动等同于文艺复兴运动,胡适也因此赢得了“中国文艺复兴之父”的美誉。……但也有学者通过对“文艺复兴”说追根求源,并将新文化运动和文艺复兴运动在产生、发展、价值取向、作用和影响等方面进行比较得出新文化运动不是中国的“文艺复兴”的结论。

——摘编自李海涛《新文化运动与文艺复兴比较》

请评述材料中关于新文化运动与文艺复兴关系的观点。(要求围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合)

文字资料、图片中都蕴含了丰富的历史信息,阅读下列材料和图片:

材料一从前越王勾践被困于会稽山上,于是重用范蠡、计然。计然说:“知道会争斗就得有准备,知道会按时使用就要了解物品,此二者清楚了,各种货物的情形均可得以观察而明了。所以岁星在金位(西),五谷丰登;在水位(北),有水灾;在木位(东),有饥荒;在火位(南),有干旱。干旱则预备舟船,水涝时则准备车辆,这是事物的理。六年一次丰收,六年一次干旱,十二年一次大饥荒。出售粮食,每斗二十钱就会危害农民,每斗九十钱就会使商人受损失。商人受损则钱财不流通,农民受损则土地不被开垦。每斗上不超过八十钱,下不少于三十钱,则农民、商人都获利,平价售粮调整物价,通关入市的货物不短缺,是治国的道理。积贮之理,务必储备完备的物品,不要有停滞的货币。以货物相互贸易,不留容易败坏的货物,不可囤积以求高价。议论货物的有余与不足,就知道物价的涨跌。物价上涨到极点就下跌,跌到极点则反弹。价格高时出手要如同抛弃粪土,价格低时购入有如收购珠玉,货币钱财要使它像流水一样周转。”(勾践)治国十年,国家富足,厚赏战士,战士冒飞矢流石进军,如同渴时得饮,终于向强大的吴国报了仇,又在中原阅兵,称号“五霸”。

——译自《史记》

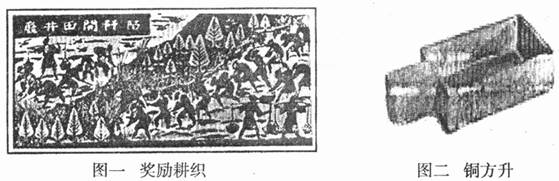

材料二 有关商鞅变法的图片

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,回答勾践改革的历史背景,并概括计然的建议。

(2)根据材料及结合所学知识,说明勾践改革的影响。

(3)依据材料二提供的信息,分析商鞅变法的历史作用。

择业观的变化反映时代的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一:明末清初理学家张履祥在《训子语》中说:“士为四民之首,从师受学,便有上达之路”,“治生以稼穑)为先,舍稼穑无可为生者。” “商贾近利,易坏心术;工技役于人,近贱。”

材料二:英国经济学家托马斯· 孟(1571—1641年)认为一个“国家可以致富”,“只有靠着商人们所掌握的秘诀才行的。”因此,我们应该把商人“列为这样一种受人尊重的地位;因为商人肩负与其他各国往来的商务而被称为国家财产的管理者,实在是受之无愧的。

——《英国得自对外贸易的财富》

材料三:1952年出版的苏联小说《茹尔宾一家》是一部描写工人生活的优秀作品。该作品以近乎理想化的正面人物形象来表达工人阶级的劳动、生活、道德和优秀传统,成功地塑造了“新世界的主人”的艺术形象。作品中有一情节:主人公茹尔宾全家庆祝孙子的诞生,他们为一个新工人的诞生而骄傲。

材料四:2005年,上海市质量协会用户评价中心发布了《上海市中小学生成长质量公益调查》的报告。通过对义务教育阶段的上海学生家长进行拦截调查,共搜集总样本数为1324份。在回答“今后希望孩子做什么”的单项选择题时,30.9%的家长选择公务员,仅有1.1%的家长希望孩子成为工人。人才就业意向根据频率高低依次为政府机关、事业单位、垄断性企业、金融保险等。

请回答:

(1)材料一和材料二所反映的择业观有什么不同?

(2)结合材料一、二和所学知识,分析16-17世纪中国与英国形成不同择业观的原因。

(3)材料三和材料四对工人这一职业的认识有何不同?

阅读下列材料,回答问题。

材料一 克里米亚(克里木)战争的特点,就是一个采用原始生产形式的民族同几个拥有现代生产的民族进行绝望的搏斗。

——《马克思恩格斯全集》

材料二 1861年俄国自上而下的改革,延缓了革命但并不能消除革命。这次改革是按照农奴主利益进行的,因此,农奴制废除的很不彻底。改革后,沙皇政权基本原封不动,大部分的土地还是掌握在贵族地主手里,保存了贵族地主大土地占有制……俄国引起革命的各种社会矛盾,依然存在,并且继续在发展。

——张兴仪《浅谈一八六一年俄国农奴制改革》

(1)根据材料一和所学知识,理解这场战争对俄国来说是“绝望的搏斗。”(2分)

(2)据材料二并结合所学知识,分析为什么说1861年改革“延缓了革命但并不能消除革命”。(8分)

王安石变法取得了不少成就但也有为人诟病之处。阅读下列材料:

材料一“凡商旅所有必卖于市易,或(非)市肆所无必买于市易”,真正达到了“尽收天下之货,自作经营”的目的。其时,市易司甚至连果实之类都自作经营。

——摘编自程念祺《中国历代变法类型及其成败》

材料二用限制商人获利、控制市场流通的手段,使税收物资的调拨与运输体现最大的经济效益——就近与低价,这叫徙贵就贱,用近易远。

——樊树志《国史十六讲》

材料三 (苏)辙曰:“以钱贷民,使出息二分,本以救民,非为利也。然出纳之际,吏缘为奸,法不能禁。钱入民手……及其纳钱,虽富民不免逾限,恐鞭棰必用,州县之事不胜烦矣。”

——《续资治通鉴》

请回答:

(1)材料一、二反映了王安石变法中的哪两项措施?结合所学知识,分析其产生了哪些成效。

(2)材料三中,苏辙抨击的是王安石的哪一项变法措施?抨击的理由是什么?