阅读下面文章,完成下题。

民工父亲的“幸福”

李良旭

①刚刚搬入新居不久。这天,我面朝着宽大的落地玻璃窗,端坐在电脑前,专心打字。明媚的阳光像瀑布一样成桶地泼洒进来:温暖、清亮、宁静。心情,也沐浴在一片暖融融的气氛中。

②突然,大门响起一阵很不规则的敲门声。

③“你找谁?”我警惕地将门打开一条缝隙。

④“我是住在您这片小区里干活的民工,想请您帮个忙。”那个陌生人嗫嗫嚅嚅地说。

⑤“什么事?你说吧。”

⑥“快到暑假了,我儿子要到城里来看我,他很想知道自己的父亲在城里盖了多少漂亮的房子。房子是盖了许多,可我从不知道城里人住在里面的情况,我很难给孩子描述清楚。要是他来了,我能带他到您家看一看吗?”

⑦这位民工一口气把话说完后,他望着我,一脸的焦灼和企盼,两眼露出渴求的神情。

⑧我恍然大悟——真是一个心细、慈爱的父亲啊!我也是一个父亲,在工作中取得了一点成绩,或在报刊上发表了一篇小文章,不也是喜欢在儿子面前表现一番吗?那是一个做父亲的自豪和骄傲啊!想到这,我答应了。

⑨他激动得连手也不知道放在哪里好了,脸上现出喜悦的神色。他连声说道:“您真是大好人啊!我问了好几家,有的一句话也不说,随手就将门咣地关上了;有的还怀疑我是坏人,一直看着我走进了工棚……”

⑩几天后,这位民工父亲果然带着一个小男孩来到我家。小男孩十三四岁,黝黑的皮肤,结实的身体,明亮的双眸。

⑾“换上吧。”我热情地说。父子俩换上了鞋套,像是生怕将木地板踏坏了似的,步子迈得格外轻缓,给人一种拘谨的感觉。我看到,一只大手和一只小手紧紧地握在一起。父亲对孩子说:“这位叔叔住的这套房子就是爸爸的建筑公司盖的。我负责砌墙,眼细、心细、手细,不能有丝毫的偏差……对了,爸爸也通过了中级工的考试。现在,我也是有文凭的建筑工人了。”

12)儿子听着,眼里流露着一种自豪和骄傲的神色。我又看到,一只小手和一只大手紧紧地握在一起,父亲的腰板似乎挺直了许多。在一旁的我,心里也有一种温暖和甜蜜的感觉。

(13)一会儿,这对父子就看完了我的新居。退到门边时,这位民工父亲伸出手,重重地握住了我的手,感动地说道:“今天,是我进城打工以来过得最幸福的一天。我能带孩子到城里亲的眼里闪着晶莹的泪光。真没想到,在我看来一件简单、普通的事,竟让这位民工父亲这么激动,一下子,我也感动了,我和这位民工父亲的距离拉近了许多。我差一点把那位民工父亲的“幸福”弄成了碎片,一种隐痛扎着我的心。

(14)父子俩互相搀扶着下楼,那孩子对他父亲说道:“爸爸,您真了不起,盖出这么好的房子,城里人住得真舒服。如果我们在城里也能住上这么漂亮的房子就好了。”儿子的语气里有一种羡慕和向往。父亲爱怜地摸了摸孩子的头,说道:“傻孩子,这怎么可能呢?你只要在家里把书念好,帮爷爷奶奶多干点活就行了。”

(15)孩子仰起稚气的脸,眨着双眼,高声说道:“怎么不可能?我一定好好读书,将来有出息了,一定要让您和妈妈住上这么好的房子,过着城里人一样的生活。”

(16)听了孩子的一番话,这位民工父亲将孩子往怀里搂了搂。

(17)我看到,这位民工父亲的腰杆努力地挺了挺。

(18)顿时,他在我眼里一下子变得高大起来——一个父亲的伟岸和善良!

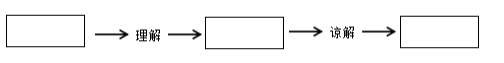

文中“我”对民工父亲的态度前后有怎样的变化?请从文中找出恰当的词语填在横线上。

( )→( )→( )→(愧疚)→(敬佩)

简要赏析文中画线语句。

明媚的阳光像瀑布一样成桶地泼洒进来。

阅读全文,用简要的语言概括文中民工父亲的形象特点。

文中第(13)段“我差一点把那位民工父亲的‘幸福’弄成了碎片,一种隐痛扎着我的心”一句中“幸福”的内容是什么?在生活中,你也一定有过不少的幸福体验,结合你的生活经历,谈谈你对幸福的理解。

阅读下面选文,完成下面小题。

用阅读照亮孩子的成长之路

雅言

①日前,记者去江苏省锡山高级中学采访。走进学校与学生攀谈几句便发现,他们思维清晰、谈吐流畅。仔细了解后得知,在锡山高中,每个学生在高中阶段都要拥有600万字的阅读量。谈及为何如此,校长唐江澎的话引人深思:“多读书远比会做阅读理解题重要,阅读能让生命更加优雅从容。”因此,我们要用阅读照亮孩子的成长之路。

②阅读对于儿童成长至关重要。首先,读书可以让人保持思想活力,让人得到智慧启发,让人滋养浩然之气。翻开书籍,和伟大的经典对话,如同打开一个辽阔的精神世界,对于少年儿童来说,培养阅读的兴趣、学会阅读的方法、养成阅读的习惯,对其心灵滋养、审美塑造、知识储备等,均大有裨益。

③用阅读照亮孩子的成长之路,“有书读”是基本要求。有教育学家曾说,当偏僻乡村学校的孩子们有了与中心城市的孩子一样多的优质图书时,他们精神发展的起点就站在了同样的起跑线上。在云南省大理白族自治州宾川县拉乌彝族乡,拉乌完全小学校长谢红芬常常在周末背上书包,装满精心挑选的书籍,到学生家中和孩子、家长一起读书。对这些孩子而言,一本薄薄的书籍,就能让他们看见更广阔的世界。目前,在一些中西部地区,很多儿童拥有的课外读物数量还很少。如何为这些孩子提供更多的优质图书,保障他们阅读的权利,是值得深思的问题,也是推进教育公平的重要任务。

④在“有书读”的基础上,“读好书”对阅读质量提出了更高的要求。在互联网、社交媒体迅猛发展的时代,书籍本身并不缺乏,但大多数孩子依然面临着“该读什么书”“怎样去读书”的困惑。当“浅阅读”“碎阅读”充斥于眼前,如果不增强甄别能力、思考能力,就很容易在无边的信息海洋中迷失方向,把自己的头脑变成别人思想的“跑马场”。前段时间,教育部印发《中小学生课外读物进校园管理办法》,明确课外读物的质量标准,要求学校做好课外读物进校园的初选、评议、确认、备案等环节。这一举措能够在一定程度上防止问题读物进入校园,有助于发挥阅读的育人功能。

⑤“有书读”“读好书”的目的是要让孩子养成“爱读书”的好习惯。阅读是教育的重要方式和重要内容,为少年儿童营造良好的阅读氛围,让孩子爱上读书、读有所得、读有所乐,需要社会各方协同努力。家长作为孩子的第一任老师,可以在某个固定时间段,放下手中的工作,开展亲子阅读,让阅读成为一种生活方式;教师应不断提升阅读鉴赏能力、教学设计能力,开发出适合孩子特点的阅读指导课程;此外,图书馆、书店、书展等公共阅读空间,也应强化配备和管理,创造良好的儿童阅读环境。

⑥用阅读照亮孩子的成长之路,让他们学会阅读、热爱阅读,在阅读中获得知识、开阔视野、丰富心灵,孩子们一定会拥有更加美好的未来。

(选自2022.4.24《人民日报》)

(1)选文的中心论点是什么?

(2)选文第③段画线句运用了哪种论证方法?有什么作用?

(3)选文第③段和第④段可以调换顺序吗?为什么?

(4)梳理选文的论证思路。

阅读下面选文,完成下面小题。

为废旧手机找好“归宿”

寇江泽

①旧手机都去哪儿了?随着信息技术的飞速发展,智能手机更新换代不断加快,越来越多废旧手机被淘汰下来。有数据显示,2021年我国手机社会保有量达到 亿部,废旧手机产生量和闲置量也逐年增长,预计“十四五”期间闲置总量累计将达到 亿部。在这样的背景下,如何安全有效回收利用废旧手机,值得深入探讨。

②废旧手机其实有“两副面孔”。一方面,废旧手机可以称得上是宝贵的资源,其中的很多元器件金、银等贵金属成分含量丰富,品位远高于同质量的金、银矿石,再利用潜力巨大。被回收的废旧手机,主要有3种去向:上市时间短、功能完好的手机经翻新后,流入二手市场:有一定损坏的,可用零部件被拆解再利用;完全无法使用的,还可以用于提炼原材料。一旦废旧手机拆解大规模产业化成为现实,电子产品资源循环型产业体系将加快形成,极大助力我国低碳化、绿色化发展进程。

③另一方面,若处置不当,废旧手机便会成为巨大的污染源,铅、镉等重金属可能会进入土壤和地下水,严重威胁生态环境和人体健康。比如,一块手机电池所含的镉能污染 万升水,相当于 桶标准桶装水。业内人士表示,我国废旧手机资源回收利用率仅4%左右,每年新增闲置手机进入正规回收领域的不足30%。大量闲置的废旧手机如果得不到妥善处理、去向无从监测,不仅会产生巨大的资源浪费,还会埋下环境污染风险隐患。

④近年来,我国再生资源加工利用产业快速发展,各大手机厂商推出以旧换新和回收服务,一些二手交易平台借助互联网、大数据等技术,大规模开展废旧手机回收业务,加快了行业发展。尽管如此,我国废旧手机整体资源化利用率依然偏低。

⑤解决废旧手机回收利用问题,需要综合治理。政府部门、手机厂商、个人用户等要共同努力,形成合力。从政策层面看,应完善法律法规,完善生产者责任延伸制,提高个人信息泄露违法成本、切实保护用户隐私。从执行层面看,必须建设规范有序的回收体系,建立健全正向激励机制。在此基础上,还应加强环保宣传,提升公众的循环经济、资源回收意识,推动个人用户积极参与回收。

⑥前不久,国家发展改革委联合商务部等有关部门印发《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》,明确实施废旧手机等废旧物资回收加工利用行业规范管理。以此为契机,进一步完善废旧物资回收处理体系,为废旧手机找好“归宿”,就能为美丽中国建设助力添彩。

(选自2022.4.26《人民日报》)

(1)选文第①段有什么作用?

(2)概括选文②③④⑤段说明的主要内容。

(3)选文第③段画线句运用了哪些说明方法?有什么作用?

(4)分析下面句子中加点词语的表达效果。

业内人士表示,我国废旧手机资源回收利用率仅 左右,每年新增闲置手机进入正规回收领域的不足 。

阅读下面选文,完成下面小题。

半个父亲在疼

葛亚夫

①这些年,感觉时间在不停提速,尤其是对父亲。在他身上,岁月的沙漠化一年深过一年,从牙齿到骨骼,他所有坚硬的部分,都迅速钝化。走在路上,每遇见老人,我总会忍不住多看几眼,有时,还会从他身后追到身前——我总觉得,他是我父亲。

②老了的父亲,失去辨识度,老成所有老人的样子——干瘦,呆滞,不苟言笑,但年轻时,他棱角分明,一顶光头,哪怕在十里外咳嗽一声,我也辨得出是他。

③小时候,我诨号葛维搅。“维”是辈分,“搅”是捣蛋,我的调皮“有口皆碑”,基本上,只要有摩擦,罪就在我,且总以我被父亲摁在地上打结束。这俗套的剧情,常让我怀疑父亲是假的。那天,我跟着父亲压红芋,甚得他欢心。老师路过地头,随口说我两句。父亲顺手抄起扁担抽向我。我反应很快,但双腿没能跟上,被扁担上的铁钩钩到,划出一道血印。

④我抱着腿,疼得像热锅上的蚂蚁,蹦蹦跳跳。父亲捉住我,把我摁到地上,揽一把萋萋芽,嚼碎,敷在伤口上。我不经意间看见,他有力的手,比我的腿颤抖得还厉害。

⑤原来,当我疼时,父亲也在痛。我的一半疼痛,一直由父亲默默领受。

⑥父亲脾气暴躁,一半是母亲点燃的,一半是因癣疾煎熬。年复一年,开春,癣就援着他的身体开枝散叶。不知听谁说的,用烧红的铜钱烫,就能把癣斩草除根。在一盏抖动的灯火前,他捋起袖子,让我烧铜钱烫癣。我做不到,他就自己来。牙一咬,眉一竖,火红的铜钱往手臂上一摁。一股焦肉味吱吱乱窜,撕咬得灯火弓起腰,啃噬得我心如刀绞。

⑦父亲拍拍我的头,满面春风地说,一点也不疼。我满脸泪痕,痛得不能自已。

⑧我从未想过,当父亲疼时,我也会痛。父亲的一半疼痛,从此由我默默领受。

⑨做了父亲后,我回去得少了,但经常念及父亲,想象我这个年龄时的他,想象孩子这个年龄时的父亲。起初是做反面教材,警醒自己别像他。慢慢地,我谅解了父亲,开始与他和解。无论在基因上,还是在生活里,我身上都有他的影子。

⑩前不久,父亲的腿不堪劳损,闹起罢工。我带他看医生,背他上楼、下楼。起初他很不适应,肌肤和骨骼都极不情愿地抗拒我。很快,他认了,回家时,他竟趴在我背上睡着了。在家门口,我扭头看他,他酣睡得像个孩子。我和父亲,互换了三十年。

⑪家里的地板刚拖过,很滑。我和父亲摔成一团。父亲醒了,龇牙咧嘴地问我,摔得痛吗?孩子一手扶着我,手打地板,念念有词。我满面春风地对他们说,一点也不疼。

(选自2021年第24期《读者》)

(1)结合选文内容,梳理“我”对父亲的情感变化过程,请按提示完成。

(2)选文标题有什么作用?

(3)选文第④段画线句运用了哪种描写方法?有什么作用?

(4)在选文中找出与第⑧段画线句相照应的句子,并分析这样照应有什么好处。

(5)结合选文内容,分析父亲的形象特点。

阅读下面材料,完成下面小题。

材料一:

戏曲是中华文化的瑰宝,种类繁多、各富特色,不仅承载着中华文化精神,更体现着中国人的审美追求。近年来,越来越多的创新实践赋予戏曲更立体、更多样的呈现方式,满足观众多层次、多样化的需求。

跨界融合成为戏曲不断出新的有效手段之一。把传统戏曲独特的艺术魅力与多样化的艺术形式相互融合,带来了全新的观感体验,也激发了更多群体的情感共鸣。比如,今年某视频网站播放的《上元千灯会》将戏曲与流行元素结合,以灯塑景、以戏传情,呈现了一场戏曲盛宴,颇受年轻人喜爱。“戏曲+电影”“戏曲+歌曲”“戏曲+动画”等形式丰富了戏曲的艺术表达,呼应时代审美,让戏曲以更亲切、更接地气的方式触达更多人群。戏曲在一次次充满新意的尝试中,赢得了更多人的喜爱,展现着传统艺术的时代新义。

材料二:

古代典籍如同文明的“时光匣”,是中华文化传承千年的鲜活见证,也深深润养着文化自信。古籍是不可再生的珍贵文献,是中华文明的伟大结晶,时代越是发展,我们越要在古籍中挖掘宝藏,丰富全社会历史文化滋养。

加强文物古籍保护利用,迈出“数字新步伐”很重要。一方面,数字技术让脆弱的不可再生文物永驻“云端”;另一方面,技术赋能更将为后续研究与实践提供长久助力。从文本与影像数据库,到可视化“图谱”,“一键”便能完成海量古籍资料的提取与整合,研究者可将更多精力投入后续数据分析中。借助数字化手段,古籍“抢救性保护”才更高效。

材料三:

北京冬奥会筹办从一开始就打上了鲜明的中国印记,体现着独特的中国气派。开幕当天恰逢中国农历二十四节气的“立春”,时间的巧合象征着中国与奥林匹克的冰雪奇缘。开幕式倒计时表演在中国传统历法的时光轮转中开篇,从第秒钟起就有中国文化的底蕴;国家跳台滑雪中心外形酷似象征吉祥的摆件“如意”;北京冬奥会会徽“冬梦”以汉字“冬”为灵感来源;火种灯的创意源于西汉长信宫灯……“中国风”贯穿始终,“中国味”融入细节,“中国情”感动人心,既让中国传统文化实现了现代表达,更用中国元素刷新了奥林匹克的审美,中国传统文化与现代文化元素融合,使传统文化焕发新生,向全世界展现着中国文化的独特魅力。

(三则材料均选自《人民日报》,有删改)

(1)阅读上述三则材料,选出对原文内容理解正确的一项( )

| A. |

跨界融合成为戏曲不断出新的有效手段,把传统戏曲独特的艺术魅力与多样化的艺术形式相互融合,带来了全新的观感体验。 |

| B. |

戏曲在一次次充满新意的尝试中,贏得了所有人的喜爱,展现着传统艺术的时代新义。 |

| C. |

只要借助数字化手段,古籍“抢救性保护”就会更高效。 |

| D. |

北京冬奥会,“中国风”贯穿始终,“中国味”融入细节,“中国情”感动人心,用中国元素刷新了奥林匹克的审美。 |

(2)根据上述三则材料,概括中国传统文化焕发生机的几种方式。

阅读肖复兴的《祈年殿》,完成下面小题。

①在北京乃至中国所有的皇家坛庙中,天坛的位置居首,是无可争议的。而祈年殿,又是天坛重中之重。无论是它的建筑艺术的价值,还是它的信仰伦理的意义,都是绝无仅有的。

②祈年殿,上中下三重,红柱金窗,天蓝色琉璃瓦铺顶,内铺金砖,正中有天然龙形方石。祈年殿外,汉白玉栏杆,也是分为上中下三层,正中的台阶上有龙纹石刻。祈年殿建筑的圆形,自然和古人对天圆地方的理解相关,盛成在《北平的天坛》中说:“古罗马的灶神庙,与祈年殿的形式,可称无独有偶了。北极的土人、美洲的土人、高卢人,他们的居室都是圆形的。”接着,他畅想,如果这些人都来到祈年殿前,就是世界大同了呢。这真的是一个关于圆的奇妙的畅想和礼赞。也可以说是为什么有那么多来自全国和全世界的人愿意来天坛看看的一个重要原因。

③想到好多年没有去祈年殿看看了,秋天,艳阳高照,风暖云柔,穿过长廊,准备进祈年殿,顺便可以画张画。走廊的尽头,朝东有一扇门可以直接进入祈年殿的大院。一位走在我前面正推着轮椅的中年女人,忽然回过头来,走到我的身边,问我:“请问从这里进入祈年殿,是不是可以沿路把天坛主要的景点都看完?”

④我望了望她,和她前面的轮椅,轮椅上坐着一个白发苍苍的老太太,身边站着一位中年男人,猜想这三人之间的关系,肯定是一对夫妇带着年迈的母亲逛天坛来了。听她刚才的问话,显然是外地人,而且是第一次来天坛。

⑤我对她说:“可以的,我也去那里,我带你们走吧!”

⑥她谢过我,前去推轮椅。

⑦走进院子,巍峨的祈年殿出现在眼前,老太太感叹了一句:“好大好壮观啊!”

⑧中年女人对我说:“老人家总想来北京,来北京就想看天坛。”

⑨话让老太太听见了,回过头对我说:“这回真的看到了,死也可以瞑目了!”

⑩她嗔怪着:“妈!看你净说这不吉利的话!”

⑪老太太笑了,抬起头,眯缝着眼,看着祈年殿天蓝的殿顶,不知在想什么。中年女人和男人一起把轮椅推到汉白玉的石阶前。围栏有三道,望望层层叠叠的台阶,老太太对他们俩说:“怪高的,就别上去了。在底下看看,挺好的!”

⑫“那哪儿行!好容易来一趟,不上去看看,算什么来了一趟祈年殿!”

⑬丈夫站在旁边应和着,俩人弯腰已经一边一个人抬起轮椅,不由分说,把老太太抬了上去。我滥竽充数给老太太当起导游,简单介绍着,老太太一边听,一边看,还一边不停地问。

⑭出祈年门,上下又是好多个台阶,又是这一对夫妇抬着轮椅上下,老太太很有些过意不去地笑着说:“看把你们累的,我倒是像皇上坐轿子似的!”

⑮女人说:“就让你过一把皇上的瘾!”

⑯走到丹陛桥上了。我指着最中间的御道对女人说:“要把轮椅推到这上边,才是皇上走的道!”女人把轮椅推到中间的御道上,平滑的汉白玉石头被磨得光可鉴人,轮椅在上面推很轻松,犹如在冰面上滑行。正是国庆前夕,道两旁摆满了三角梅,紫红艳艳的,开得正旺,迎风摆动,像飞舞着一群群的紫蝴蝶。

⑰我对老太太说:“夏天的黄昏时候,北京人愿意到这里,光着脚走在这里,有人还愿意躺在这上面呢。”老太太很有些惊奇地问:“是吗?这是为什么?”

⑱我说:“阳光下晒了一天,这御道比冬天的热被窝都暖,人们走到上面,光着脊梁,躺在上面,说是可以治病。”老太太说:“不知道皇上当年躺在上面过没有?”

⑲女人笑着说:“看你说的,哪有皇上光着脊梁躺在这上面的?成何体统!”老太太调皮地说:“不是说能治病吗?皇上就不得病了?皇上不得病,顺治是怎么那么早就死的?”说得大家都乐了起来。

⑳从回音壁出来到圜丘,没有那么多台阶,只是圜丘又和祈年殿一样有三层栏杆,好多层台阶。女人和丈夫把轮椅抬上去,老太太接着过了一把坐轿子的瘾。我告诉老太太,当年皇上祭天就是这里。华盖擎天,龙旗飞舞,前呼后拥,好不热闹。老太太认真听我的解说,让女人推着轮椅沿着圜丘转了一圈,连连说道:“真了不起!值了!值了!”

㉑告辞的时候,老太太示意我俯下身子,她指着女人,悄悄地对我耳语:“告诉你,她不是我的亲闺女!他们两口子是一番好意,带我来北京看天坛!”

㉒老人耳背,说话的声音自以为很小了,其实还是挺大的,女人听见了,对老太太说:“看你说的,我不是你的亲闺女,谁是?”

㉓“是!是!”老人笑着连连点头。

㉔我有些疑惑。女人悄悄对我说:“她是我和我先生的中学历史老师,一辈子没有孩子。丈夫早早去世了,自己孤身一人,就想来北京到天坛看看……”

㉕我明白了。看着他们三人一起挤在圜丘的天心石上,眺望着祈年殿,默默地,让天望着自己,让自己对着天,心里忽然非常感动。

㉖离开圜丘,当时光顾着感动,没有为他们这“一家三口”画一幅画,真的有些后悔。

(选自《天坛六十记》,有删改)

(1)根据文章内容,补全作者的行踪。

穿过长廊→_______→出祈年门→_______→从回音壁出来到圜丘→_______

(2)从全文可以看出,老太太非常希望到天坛看看,请你在①②两段中找出相关原因。

(3)按要求回答下面两小题。

①第⑬段中的划线句刻画了老太太怎样的形象?

②赏析第⑯段中的划线句。

(4)第⑳段中“华盖擎天,龙旗飞舞,前呼后拥,好不热闹”的场景描述,有何作用?

(5)第㉕段中,作者“非常感动”联系全文思考,说说作者是被什么感动的?