某校生物兴趣小组,为探究光对菜豆发芽的影响,设计了如下表所示的实验。请根据实验设计回答有关问题:

| 花盆 |

菜豆 |

放置环境 |

温度 |

| 1号 |

100粒 |

光照 |

20℃ |

| 2号 |

100粒 |

暗室 |

20℃ |

(1)此实验是 实验。实验组是 号

(2)若上述实验的结果是:有光照组种子萌发,无光照组种子也萌发。根据实验结果作出相应的结论是:_______________________________________________________。

为了研究唾液淀粉酶的催化作用会受哪些因素的影响,某实验小组做了如下实验,分析后回答问题:

| 试管编号 |

加入物质 |

温度 |

PH值 |

滴加碘液后颜色变化 |

| 1 |

2ml淀粉糊,2ml蒸馏水 |

37℃ |

7 |

变蓝色 |

| 2 |

2ml淀粉糊,2ml唾液 |

37℃ |

7 |

不变色 |

| 3 |

2ml淀粉糊,2ml唾液 |

45℃ |

7 |

变蓝色 |

| 4 |

2ml淀粉糊,2ml唾液 |

37℃ |

1.8 |

变蓝色 |

(1)试管1和2比较,说明。

(2)试管2和3比较,说明。

(3)试管_____和_____比较,说明唾液淀粉酶的催化作用要受pH值的影响。

(4)试管2滴加碘液后不变色的原因是。

为了探究某种细菌的分解作用,生物活动小组的同学们设计了如下实验方案:将甲乙两组落叶分别进行灭菌处理,甲组放在无菌条件下,乙组接种该细菌后放在无菌条件下。请你帮助他们一起分析此探究实验:

(1)实验前,必须先将 (填“同一种”或“不同种”)树的落叶分成等量的甲乙两组。实验过程中滴加蒸馏水,使树叶保持湿润。

(2)该实验的实验组是 ;对照组是 。

(3)实验结果预测:经过一段时间后, 组的树叶有腐烂现象。说明该细菌对落叶有分解作用。

(4)某同学在实验过程中 “将甲乙两组进行灭菌处理,甲组放在自然条件下培养,乙组接种细菌后放在自然条件下培养”,你认为她能得到预期的结果吗? 。

家庭尝试制作酸奶的步骤:

①新鲜的全脂或脱脂乳和糖混合→②热处理(煮沸)→③冷却(420 C--430C)→④加入一些购买的酸奶→⑤发酵(放在室内温暖的地方数小时,容器要事先消毒灭菌,发酵时要将盖密封)→⑥冷藏或食用。

(1)制作酸奶时,对材料热处理(煮沸)的目的是 。

(2)加入一些购买的酸奶的目的是 。

(3)发酵时要将盖密封的原因是 。

(4)产生酸味的原理是 。

(5)为何加酸奶前进行冷却 。

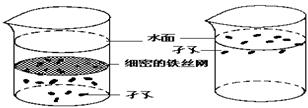

孑孓是蚊子的幼虫,适于生活在水中。某同学提出“生活在水中的孑孓需要空气吗?”请你设计一个实验帮他探究该问题

甲乙

(一段时间后孑孓衰弱或死亡) (一段时间后孑孓正常生活)

探究提示

提出问题:生活在水中的孑孓需要空气吗?

(1)作出假设:。

(2)实验设计:

A.本实验的变量时什么?。除实验变量不同之外,其他条件是否应该相同?。

B.本实验如图所示,图是实验组,是对照组。

(3)预期的实验结果:装置中的孑孓一段时间后衰弱或死亡;

装置中的孑孓一段时间后仍然正常生活。

试分析出现该结果的原因:。

(4)得出结论:。

在“探究水温变化对金鱼呼吸次数的影响”时,某小组同学设计并完成了以下实验,请回答问题。

⑴在这个探究实验中,实验变量为。

⑵设计探究实验方案时,该小组同学给金鱼提供了常温、较高水温和较低水温三种环境。实验过程中,应使环境中除以外,其他条件都(填“相同”或“不相同”)

⑶观察时,金鱼就相当于呼吸一次。

⑷该实验中测量与记数的准确与否对实验的结果(填“有”或“没有”)影响。

⑸该实验所用器材中 (填“有”或“没有”)温度计。

⑹实验后,应该把金鱼。