评价实验:某同学进行了温度对酶活性影响的研究,设计了如下实验:

实验原理:

温度影响酶的活性,从而影响淀粉的水解,滴加碘液,根据是否出现蓝色及蓝色的深浅来判断酶的活性。

实验步骤:

1、取三支试管,分别加入质量分数为3%的可溶性淀粉溶液。另取3支试管,分别注入新鲜α-淀粉酶溶液。

2、将装有淀粉溶液和酶溶液的试管分成三组分别放入100℃、37℃的水中和冰块中,维持各自的温度5 min。分别将淀粉酶溶液注入相同温度下的淀粉溶液中,两支试管中的pH=6.8,第三支试管中的pH=4,摇均后维持各自温度5 min。

3、在三支试管中各滴一滴碘液,并摇均。

观察并记录:(略)

结论:温度过高或过低都影响酶的活性。

请回答:

(1)该实验能否得出上述实验结论?_________________。

(2)指出步骤中不正确之处,并在此基础上加以纠正或补充相应的内容。

①_________________________,改为_____________________________。

② ,改为_____________________________。

③_________________________,改为_____________________________。

④_________________________,改为_____________________________。

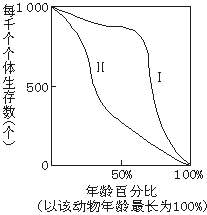

下图为种群的两种存活曲线,请回答:

(1)如果第Ⅰ类是养牛场的牛群,则表示牧场经营很正常,它属于__________型,其特点是__________个体很多,而__________个体很少,则种群的____________会越来越大。

(2)如果第Ⅱ类是养鸡场的种群,则表示这个养鸡场已陷入危机,经营者必须采取的措施是:

①留下__________鸡,处理__________鸡;

②要保持__________多____________少的性别比例;

③购入或孵化出大量__________,加以良好的____________,使它有很高的__________,让衰老型转化为__________。

螺旋蛆蝇是家畜的毁灭性寄生虫。在实验室里对两组数量相同的螺旋蛆蝇进行不同的处理:一组使用杀虫剂;另一组使用电离辐射促使其雄性不育,实验结果如下图所示。请回答:

(1)用杀虫剂处理,可使群体中的个体数在短时间内迅速减少,但从第2代以后螺旋蛆蝇种群的组成又变成了____________型,个体数量回升,说明这种蛆蝇____________,并用现代生物进化理论解释这种回升现象。

(2)用电离辐射促使其雄性不育的方法在遗传学上叫____________,用这种方法能使种群出生率____________,种群年龄组成变成____________型。这种方法不易使蛆蝇产生适应,效果好,但起效较慢,原因是_______________________________________________。

(3)若对a组从第7代起改用另一种杀虫剂处理,预计群体7~14代数量变化曲线会是什么样的?由此可见是长期使用一种杀虫剂好还是交替使用不同的杀虫剂好?

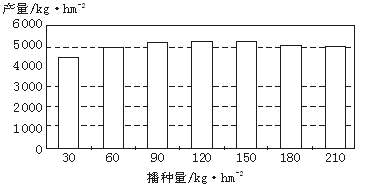

过去人们以为作物播种密度越大,产量越高。在保证营养需要的情况下,有人对小麦的产量与播种量的关系进行了研究,结果如下图所示。

(1)根据上图分析,当播种密度过大时小麦产量将____________。

(2)从影响光合作用效率的因素分析,产生上述现象的原因是___________________;___________________。

飞蝗大发生时,可长途迁徙,所经之处农作物受到严重破坏。研究发现飞蝗种群数量的消长受多种因素的影响。当雨量充沛、气候潮湿时,真菌、丝虫和蛙等大量繁殖可抑制飞蝗的种群数量;蝗虫的产卵量受相对湿度的影响(见左图),飞蝗的发生量又与降雨量有密切关系(见右图)。

请依据以上信息回答下列问题:

(1)真菌与飞蝗的关系是____________,蛙与飞蝗的关系是____________。(将正确答案前的字母填在相应的横线上)

| A.共生 | B.寄生 |

| C.捕食 | D.腐生 |

(2)当雨量充沛、空气相对湿度在70%左右时,飞蝗产卵数量比空气干燥时要____________。

(3)在干旱的气候下,飞蝗发生量的变化趋势怎样?可能的原因是什么?

当烟草叶片受到甲种蛾幼虫的采食刺激后,会释放出挥发性的化学物质。这种化学物质白天会吸引甲种蛾幼虫的天敌,夜间会驱赶乙种蛾,使其不能在烟草叶片上产卵(乙种蛾幼虫也采食烟草叶片),如下图所示。试回答:

(1)甲种蛾幼虫与天敌的种间关系是__________。

(2)甲种蛾幼虫与烟草的种间关系是__________。

(3)甲种蛾幼虫与乙种蛾幼虫的种间关系是__________。

(4)写出图中所示生物的食物链:__________________________。