阅读材料,回答下列问题。

材料一

材料二 有学者认为,在16—19世纪中叶的世界经济发展中,英国的地位步步上升,最终独占鳌头,成为世界经济体系中的最大剥削者。表2所列为英国在这一进程中的历史事件。

表1 英国历史大事年表(部分)

材料三 “二战”后世界经济演进的路线,是由解决了欧洲欠美国重建债务的盟国间金融协定所决定的。针对这些协定的谈判,将冲突从战场上转移到了外交家的会议室里。盟国与轴心国之间此前的角逐让位于盟国彼此之间的竞赛,而美国则从这场竞赛中胜出。

——[美]迈克尔·赫德森《金融帝国:美国金融霸权的来源和基础》

(1)结合所学知识,以“交流与联系”为主题,解读材料一。

(2)结合所学知识,为材料二中的“英国历史大事年表”补充两件大事并说明理由?

(3)根据上述材料二三,结合所学知识,说明英国和美国确立各自经济地位主要方式的不同及其启示?

景德镇的制瓷业有悠久的历史,有我国“瓷都”之称。阅读材料,回答问题。

材料一景德镇原名昌南镇,在江西饶州浮梁县,位于昌江东南,处在昌江及其支流的汇合处,四面环山。景德镇附近地区,蕴藏着丰富的瓷土资源。浮梁县境内及附近地区,横卧着怀玉山脉,盛产松柴,是很好的燃料。昌江及其支流,便于运送物资,河水又可用于淘洗瓷土,并安装水碓用于粉碎瓷土。景德镇的制瓷业出现于南朝,至五代时已经远近闻名。北宋景德年间,朝廷派官员烧制瓷器充作贡品,遂改地名为景德镇。入明以后,一些传统瓷窑日趋衰落,大批拥有特殊技能的制瓷工匠纷纷向景德镇集中,这里的制瓷业发展更加迅速。

材料二明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官府管理腐败、成本高昂,很快衰落下去。为完成上贡任务,只好改行“官搭民烧”,由民窑烧造。从事商品生产的民窑迅速崛起,明末达到二三百座……。清代御窑仅6座。

材料三据史书记载,江西景德镇制瓷业分工极细,“共计一坯工力,过手七十二,方克成器”。万历年间“镇上佣工,皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人”长年受雇者按年或季发钱,临时工按日或计件发给工价。

——以上材料均出自各版本的高中历史必修二教材

请回答:

(1)据材料一,明代景德镇制瓷业迅速发展的有利条件有哪些?

(2)材料二中提到的“官窑”“民窑”各属于什么经营形态的手工业?生产目的有何不

同?依据材料二并结合所学知识分析明末景德镇“民窑”崛起的原因。

(3)材料三反映景德镇的制瓷业出现了什么根本性变化?依据材料三说明你得出这一结论的理由。

(4)如果要进一步了解景德镇制瓷业在近代的发展情况,你可以通过哪些途径获取信息?(至少答出两种)

阅读下列材料,回答问题:

材料一中华文明的 主体部位在本质上是农耕文明,所以从来不主张远征(成吉思汗远征时还没有进入中华文明的主体部位)。农耕文明依靠的是春耕秋收,精耕细作,强调的是“父母在,不远游”,讲究聚族而居,代代相传。

主体部位在本质上是农耕文明,所以从来不主张远征(成吉思汗远征时还没有进入中华文明的主体部位)。农耕文明依靠的是春耕秋收,精耕细作,强调的是“父母在,不远游”,讲究聚族而居,代代相传。

——摘自余秋雨的演讲

材料二希罗多德曾说,“希腊人一出生就与贫穷为伍”。希腊半岛大部分土地都荒瘠不毛,无法大量种植农作物,可当时人口增长速度很快。但这样的条件并没有阻碍古希腊的文明化进程。古希腊人或到海外经商、或到远方开辟殖民地。通过频繁的海上贸易,古希腊人把本土生产的经济作物和手工制品销售到四面八方,而强大的东方邻国本可以轻易地把这些不速之客们赶回大海,但他们对希腊人的到来却表示欢迎。他们认为,商贾云集,有利于当地经济的繁荣与发展。

——摘自《古希腊城邦史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中华文明为什么“不主张远征”?简要分析这种特性对中华文明带来的影响。

(2)根据 材料二,结合所学知识,分析古希腊为什么要进行海外殖民活动?这种活动对希腊文明起到什么影响?

材料二,结合所学知识,分析古希腊为什么要进行海外殖民活动?这种活动对希腊文明起到什么影响?

(3)综合以上两则材料,你认为应该怎样正确看待亚欧文明的差异?

阅读以下材料并回答问题。 材料一

材料一

材料二 1992年是哥伦布航行到美洲500周年,许多国家纷纷举行纪念活动,但也引起美洲印第安人后裔强烈不满。他们打出的一条标语上写着:“你们庆祝的是我们的苦难”。

材料三有人描述20世纪初世界经济联系日益密切的情况时指出,伦敦的居民可以在1911年的某天,一边喝下午茶,一边打电话订购世界上任何产品,想订购多少悉听尊便,并放心地等着这些东西送到自家门口;同时,他也可以把自己的财富投资到地球任何角落的自然资源开发和新的冒险事业中,例如非洲的矿山,或上海的洋行:如果他愿意,他可以利用廉价和合适的交通工具,立即动身去任何国家,在任何地方都能找到舒适的旅馆;他随身携带的金币可以在世界各个地方兑换成当地货币而通行无阻。

请回答:

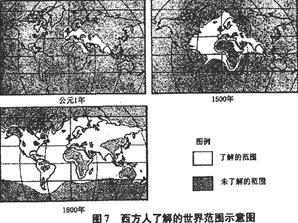

(1)读图7,指出西方人了解的世界范围发生了什么变化,世界各民族、各地区之间的关系出现了怎样的发展趋势。

(2)结合所学知识,全面评价哥伦布航行到美洲的历史影响。

(3)根据材料二,指出20世纪初各国经 济联系日益密切表现在哪些方面,从中受益的主要是哪些国家。

济联系日益密切表现在哪些方面,从中受益的主要是哪些国家。

阅读下列材料,回答问题:

材料一马克思曾经肯定马基雅维利(1469—1527年)及其后一些近代思想家在国家观上摆脱神学的束缚说,他们“已经用人的眼光来 观察国家了,他们都是

观察国家了,他们都是 从理性和经验中而不是从神学中引出国家的自然规律”。

从理性和经验中而不是从神学中引出国家的自然规律”。

——潘汉典《君主论》译序

材料二必须理解:一位君主,尤其是一位新的君主,不能够实践那些被认为是好人应作的所有事情,因为他要保持国家,常常不得不背信弃义 ,不讲仁慈,悖乎人道,违反神道。

,不讲仁慈,悖乎人道,违反神道。 ——马基雅维利《君主论》

——马基雅维利《君主论》

材料三他(马基雅维利)那些歌颂强者,宣扬暴力的主张,都是围绕着一个中心思想——为了实现统一的意大利这个最高目标,可以不择手段,……不仅如此,透过这些似乎骇人听闻的言论,我们还可以发现他的政治思想中的合理内核,这就是马克思所指出的,马基雅维利使“政治的理论观点摆脱了 道德”,而把“权力”“作为法的基础”。

道德”,而把“权力”“作为法的基础”。

——王锐生《马基雅维利》译序

请回答:

(1)马基雅维利是什么样的历史人物?

(2)马基雅维利所处的那个时代,欧洲正在进行着一场什么思想解放运动?这场运动的核心思想是什么?

(3)根据材料,归纳马基雅维利的主要思想。

(4)根据材料三,结合所学知识,指出马基雅维利的思想代表什么阶级的何种要求?

阅读材料并结合所学知识,回答下列问题:

材料一1933年6月16日,罗斯福签署了重要的反危机法案,该法案包括三方面内容:一是建立国家复兴管理局。二是由国家举办各种公共工程,减少失业大军。三是适当提高劳工地位,改善劳工待遇。劳工组织有与资方谈判的权利,雇主不得以工人参加何种工会作为雇佣条件,雇主必须规定最高工时和最低工资限额,不得雇佣童工。

―――苗枫林《世界近代史》

(1)材料一中所说的“反危机法案”具体指什么?据材料一归纳该法案包括哪几个方面的内容?(4分)

材料二最终,第二次世界大战挽救了罗斯福和他的新政:战争开设了工厂,创造了工作机会,从而结束了大萧条的噩梦。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(2)根据材料二并结合所学知识说明第二次世界大战是如何结束美国“大萧条的噩梦”的?

材料三罗斯福清楚地懂得,“私营企业——个人利润经济不应消灭,应当保留。可是,这种经济的营运,并不总是有利于或总是促进普遍福利。因此,只要是必要,这种营运就必须由各州和联邦政府作出努力,加以改进和补充。”

——何顺果《美国史通论》

(3)材料三反映了罗斯福新政的实质是什么?结合所学知识,指出里根和克林顿是如何对“这种运营”进行“改进和补充”并取得理想效果的?