近代社会的民主思想与实践,阅读材料,完成下列要求。

材料

从历史上看,一场革命中,推翻旧政权的过程越是艰难,需要的时间越长,对革命后新政权的建设往往会产生有利的影响。因为在这个过程中,不仅会形成一支可以作为新政权基础的强大军队,也会造就一个较为成熟的领袖集团。在辛亥革命中,孙中山具有相当的威望,但作用主要是象征性的,并没有参与多少实际的策划、组织和指挥工作。孙中山的大部分革命活动是在海外进行的,包括宣传革命和筹措革命经费。为克服新政权的权力与权威危机上所表现的无能为力状态,孙中山不得不将最高权力交给袁世凯。

——摘编自许纪霖等《中国现代化史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括辛亥革命的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出民国初年孙中山为推进近代中国民主政治建设的实践。

阅读材料回答:

材料一 14到18世纪,是人类历史发展的重要转折时期。当欧洲文艺复兴运动兴起的时候,

中国的理学逐渐的兴盛、发展并占据统治思想地位;当欧洲发生宗教改革运动的时候,中国出现明清之际的思想批判;当欧洲发生启蒙思想运动的时候,中国清代大兴“文字狱”。

材料二生民之初,本无所谓君臣,则皆民也。民不能相治,于是共举一民为君。夫曰共举之,则非君择民,而民择君也。……夫曰共举之,则且必可共废之。——谭嗣同《仁学》

⑵根据材料一 1903年,蔡元培在《绍兴教育会之关系》一文中,尊黄宗羲为“东方卢梭”,你如何评论?

(3)材料二 认为“民”与“君”是什么关系?这种思想与哪位西方启蒙思想家的主张最为相似?

(4)结合所学知识,说明这种思想 在辛亥革命中是如何得到体现的。

在辛亥革命中是如何得到体现的。

阅读材料回答:

材料一:善师四夷者,能制四夷;不善师四夷者,外夷制之。夷之长技有三:一战舰、二火器、三养兵练兵之法。…佐行贾以行兵,兵贾相资,遂雄。——《海国图志》

材料二:1898年,《孔子改制考》问世,对当时思想界震动很大,被梁启超形容为“火山喷发”。这一著作打着孔子的旗号宣扬维新变法理论,还借用进化论的观点,论证了君主立宪制是符合社会发展潮流的。 ——人民版《历史必修三》

材料三: 一、颠覆现今之恶劣政府,二、建设共和政府,三、土地国有……以一个新的、开明的、进步的政府代替旧政府,……把过时的满清君主政体改变为“中华民国”。

——胡绳《从鸦片战争到五四运动》

材料四:新文化运动期间,陈独秀等人号召人们“冲决过去历史之网罗,破坏陈腐学说的囹圄”,提出“德先生”和“赛先生”的口号。——人民版《历史必修三》

材料五:七十多年马克思主义走得那样慢,十月革命以后就走得这样快。因为它走得这样快,所以一九一九年中国人民的精神面貌就不同了,五四运动以后,很快就 晓得了打倒帝国主义、打倒封建势力的口号。在这以前,哪个晓得提这样的口号呢?——毛泽东(1945.4)

晓得了打倒帝国主义、打倒封建势力的口号。在这以前,哪个晓得提这样的口号呢?——毛泽东(1945.4)

请回答:

(1)分别概括材料一和材料三的思想主张。

(2)同是向西方学习,材料二和材料三的思想共同点和不同点是什么?(从国体、政体角度回答)

(3)根据材料四,说明前期新文化运动的旗帜和主要内容是什么?

(4)结合五则材料,简述近代以来中国人向西方学习的轨迹。(具体指出其代表人物及主张,语言要精练)

阅读下列材料,回答问题:

材料一《阿房宫赋》:“六王毕,四海一”。

材料二李白:“秦王扫六合,虎 视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”

视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。”

(1) 上述材料中的“秦王”指谁?(2分)上述材料主要反映了“秦王”的哪一功绩?(2分)

材料三 中国作为一个多民族的统一的大国,……在世界历史中,特别是与其他古国相比,是一个十分罕见的现象。这其中有地理的、经济的、思想文化的等多方面原因。除此之外,中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。

(2)请分别写出秦朝、元朝为加强中央集权而推行的最主要的地方管理制度。(4分)这两种制度的实施,有什么共同的积极作用?(4分)

(3)“苍天苍天泪如雨,倭人竟割台湾去。”台湾同胞怀着悲愤的心情奔走相告,“哭声达于四野”。这一令人悲痛的历史场面发生在近代史上哪一次列强侵华战争之后?(2分)“倭人”“割台湾”是哪一不平等条约的规定?(2分))

(4)抗日战争胜利,台湾回到祖国的怀抱。1949年台湾和大陆因内战而分离。1962年,台湾国民党元老于右任在临终前写下《望大陆》:“葬我于高山之上兮,望我大陆。大陆不可见兮,惟有恸哭。葬我于高山之上兮,望我故乡。故乡不可见兮,永不能忘。”这首被温家宝总理称为“震憾中华民族”的悲歌,表达了作者的什么情感?(4分)

材料四以和平方式实现国家统一,最符合台湾海峡两岸同胞的根本利益。国家 以最大的诚意,尽最大的努力,实现和平统一。国家和平统一后,台湾可以实行不同于大陆的制度,高度自治。——《反分裂国家法》

以最大的诚意,尽最大的努力,实现和平统一。国家和平统一后,台湾可以实行不同于大陆的制度,高度自治。——《反分裂国家法》

(5)材料四体现了中国共产党和中央人民政府为结束海峡两岸分离状况,实现祖国统一的基本方针。该方针指的是什么?(2分)这一方针是谁提出的?(2分)

材料五鉴百年来的屈辱积耻、血泪斑斑交织的中国近代史,人为刀俎,我为鱼肉,弱国惨痛,以及缅怀祖先以往这光荣,怎不令人亟思奋发!窃感要使中国强大和光荣,实为我国当前最主要之急务,也是大家久郁心中一致之呼声及共同之渴望,并感到只要我们团结统一,共同对外,发奋图强,富强康乐光荣之新中国指日可待,因此,中国需要统一。 ——台湾《中国时报》

(6)依据上述材料,谈谈你对祖国统一问题的认识。(4分)

民主是人类政治文明发展的成果,也是世界各国人民的普遍要求。近代以来,中国人民为争取民主进行了百折不挠的斗争和艰难探索。阅读材料并结合所学知识,回答下列问题:

材料一近110年时间里,……中华民族危难深重,外遭帝国主义的侵略,内受封建主义的压迫,人民根本没有民主权利。……回溯中国近代以来的历史,中国人民为争取民主进行了百折不挠的斗争和艰难探索,但只有在中国共产党的领导下,才真正获得了当家作主的权利。

(1)依据材料一,概括近代中国“人民根本没有民主权利”的主要原因是什么?近代前期,我国民族资产阶级为建立民主政治进行了哪些斗争和探索?

材料二中国共产党和中国人民根据自己的国情进行了新民主主义革命,在新中国成立后又从社会主义初级阶段的实际出发,实行有自己特点的社会主义民主。

(2)结合所学知识指出1949—1956年期间,新中国建立了哪些有自己特点的社会主义民主政治?

材料三 1912年,中国建立了一个新型的资产阶级共和国。1949年.伟大的中华人民共和国诞生。根据相关知识完成(3)~(4)题

(3)根据所学知识,概括两个共和国的诞生对中国政治民主化的进程各有何重大的推动作用?

(4)综上所述,谈谈你对我国民主政治建设的认识。

阅读下列材料、回答问题:

材料一法国史学家布罗代尔说:“今日学者已不再以(研究历史与气候变迁之间的关系)为笑谈。-----历史学说与气象学家之研究,明示气温、气压与雨量曾不断变化,一遇变化辄影响及树木、河流、冰海拔,以及稻米、玉米、橄榄、葡萄、以及人畜之生长。”

——布罗代尔《文明与资本主义》第一卷

材料二旅游者从西安到骊山所看到的黄褐色的土壤是黄土地带的东边际。这土壤纤细犹如面粉,令人设想几百万年前经过风力的运转,堆积在一个广大的地区。它的深度自50英尺到700英尺……这种现象对中国历史的展开,有好几重影响:因为黄土的纤细,可以供原始的工具耕耘,如木制的犁及锄。周朝的开国,与推广农业互为表里,显然是得到这种土壤特性的裨益。

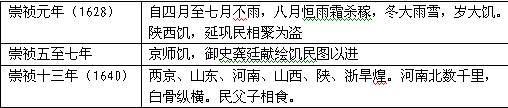

材料三明末各地受灾情况

材料四……内城陷。帝崩于万岁山,王承恩从死。御书衣襟曰:“朕凉德藐功,上千天咎,然皆诸臣误朕。朕死无面目见祖宗,自去冠冕,以发覆面。任贼分裂,无伤百姓一人。”

(1)材料一表明了怎样的主要观点?

(2)结合材料和所学知识分析中国古代文明的中心首先在关中地区的原因。

(3)试结合明朝社会的政治、经济状况分析说明自然灾害与明亡的关系。

(4)崇祯皇帝认为明亡与天咎相关,反映了他怎样的政治观?