(二)现代游记阅读

小明和你阅读一篇游记,你们边讨论,边做旁批。

初游燕子矶

陈白尘

我是个俗人,不懂得风雅。活了七十四年,很少游览名山大川。但有一次例外,便是五十八年前,我独自游览了南京东北郊的燕子矶。

一九二四年,当时的东南大学将在暑假招收一批学习班学生,不拘学历,学宿费也不贵。征得父亲的同意,我便以初一结业生的资格混迹于东南最高学府之中了。我的“醉翁之意”自然不在学习,而是以廉价的宿舍作为我“旅游”的“宾馆”。既然是俗人,便不会到石头城上、乌衣巷口去怀古,更不曾去栖霞看枫叶饮酒赋诗……

于是在近处便爬鼓楼,登台城,眺望一下玄武湖;远处,只去了一趟幕府山,由燕子矶直游到三台洞。

燕子矶其实并不高,但对生长在苏北平原的我说来,自然是颇有“登泰山而小鲁”之慨了。况且当时的长江是直抵矶下的,还大有惊涛拍岸的气概。登临其上,连我这个俗人,俯瞰万里长江在悬崖下滚滚东去,东风拂衣,也仿佛飘然欲飞。

这时我突然听到了脚步声。一回头,上山的原来是拉我来此的那位人力车夫。

“好玩么?”他似乎随便地问我,并且笑笑。

“很好!”我有点惊奇,心想:他也有此雅兴?便反问:“你也上来看看风景?”

“哎,”他没有正面回答我,却说道,“没什么好玩的,快去三台洞吧!”

我微感不快,他偷偷地跟着我上山来,是怕我不给车资从小路逃走么?还是怕我耽搁他太多的时间,不愿等候呢?总之,把我一生中难得的雅兴冲散了。我便跨下崖石,悻悻然下了山。

沿着幕府山,从头台洞、二台洞一直游完了三台洞。他一路上再没催促过我,而且把有关这三个洞以及那“铁索链孤舟”的故事都如数家珍地讲给我听。我们感情接近了,一起在三台洞喝了茶,吃了点心。返回的路上,他的腿脚也欢快得多。再经过燕子矶时,他停了车。

“怎么?”我问。

“你不再上去玩玩么?”

我笑了笑以示感谢,说:“天不早了,回城吧。”我也想赶回东南大学食堂吃晚饭。

车夫操起车杠,不疾不徐地奔走在回城的路上。几分钟后,他悠闲地和我攀谈起来。他从我的姓氏、家乡、在何处读书一直问到是否结婚等等,为了报答,我也问了他这一切。

突然,他问:“少爷,你为什么单身一人出来游玩?”

我怎么回答呢?学习班里同学数以百计,确实没交上一个朋友。勤奋好学的人年岁都较大,不大注意我这十六岁的娃娃;二十岁上下的青年也不少,但男的多纨绔子弟,女的么,我还没有勇气去接近。我那时确实是孤独、甚至孤僻的。我只好回避问题,反问他:“一个人不能出来游玩么?”

“哎呀!”他回过头来对我笑道,“少爷,你刚才可吓死我了!”

我大吃一惊,问:“为什么?”

他又回头笑笑,说:“你没看见山上那块木牌子?……”那块劝人猛回头的牌子我是瞥见过的。突然,我精神上受到猛然一击,满脸发烧,说不出一句话来……

五十八年过去了,惊心动魄的事经过不少,但至今难以忘怀那位四十上下、纯朴憨厚的车夫。我虽然当时并不曾有过轻生的念头,却第一次从他身上感到劳动人民无私的爱!

南京的冬天是阴冷的,但一想到在南京认识的这第一位朋友,我身上总感到温暖。

(选自《最忆是南京》,南京师范大学出版社2018年6月版,有删改)

小明的批注:①开篇即自道“俗人”,后又反复提及。“俗”既指不懂游山玩水、怀古赋诗、触景生情的风雅也暗含不能洞察人情的稚嫩。

②这位车夫真有意思,我想他当时催促作者的表情一定是 (紧张而急切)的因为他担忧作者的安危。

(紧张而急切)的因为他担忧作者的安危。

(1)如果用圈点的方法在画线句中点出一个关键词,你会点哪一个?为什么?

(2)读到重返燕子矶车夫询问作者是否需要再游玩时,你也想画表情。请概括你想画的车夫表情并说明理由。

(3)随着游踪的变化,作者的心情也变化了。你和小明跟着作者的足迹体会了作者的心情。

登上燕子矶, →跨下崖石,悻悻不快→沿着幕府山,游完三台洞, →归途交谈,心生感动。

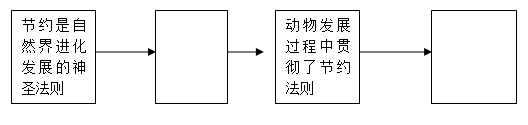

节约是自然界的神圣法则

①科学证明,节约是自然界进化发展的神圣法则。

②稻秆和麦秆等植物都是空心的,其奥妙就在于用最少的材料取得了最稳固的结构,草木植物在风力和果实重力的作用下,秆子会发生压缩、扭转和弯曲,从材料力学的角度分析,实心圆截面秆子和空心圆截面秆子在外径相同的条件下,两者具有相同的抗扭和抗弯能力。显然,植物长成空心秆有利于将摄取的营养集中到果实上来,同时也缩短了生长期,这不是绝妙的生长方法吗?另外,我们常见的萄萄、杨梅等都是圆球状的。这是因为建造圆球形物体所耗费的材料最少,而容积却最大。

③植物如此,动物在发展过程中也极其惊人地贯彻了节约的法则。例如,恒温动物的体温大都在35℃左右,这是共同的节约法则起了微妙的作用。众所周知,水是物体的基本组成部分,而水的比热是随着温度变化而变动的。据测定,在35℃时,水的比热最小,这意味着,动物体温为35℃时,为保持体温恒定所需要吸收和放出的热量最少,又比如,蜻蜓的翅膀长只有5厘米,面积是4.6平方厘米,重量仅0.005克,然而,它却具有足够的强度和刚度,每秒钟能扑动20至40次,飞行速度达到每秒15米,这种翅膀的构造真可说是节约的典型了。

④自然界在进化发展过程中所体现出来的节约法则,极大地启发了人类的智慧。例如,人们发现某些植物的叶子是按照螺旋形状排列的,夹角是137°30′,这样的叶序排列使植物的采光面最大,于是,建筑设计师就借鉴了这个采光原理,设计建造了一座13层高、按螺旋状排列的大楼,结果表明,每个房间都充满了阳光。人们还从自然界下雨的时候雨滴成为前圆后尖的形状得到启发,设计制造了阻力很小的雨滴状小汽车,空气从车前轻拂而过,在车后也不会形成空气涡流,行驶速度每小时可达300千米。 理清层次,请根据文章内容填空。

第②节画线句主要采用了哪种说明方法?请说说它的作用。(3 分)

阅读第④段,概括“植物的叶子”和“雨滴”是如何遵循“节约”法则的?( 4 分)

江南陶公柳

①早春二月,乍暖还寒,江南陶公柳率先从严冬中苏醒过来,最早报送春的信息。

②江南陶公柳,生长在鄂州城区环洋澜湖畔,宛如一条柔媚的绸带缠绕在几千米的长堤上。早春时节,柳芽初萌,星星点点散落在大小树枝上,嫩芽在蒙蒙细雨里舒展,弥漫 着别样的柔情;初生的柳叶,色泽嫩黄,渐变渐浓,变成翠绿色;柳叶细长,犹如美人的 秀眉;柳条轻拂,表达出绵绵的情意。

③漫步在陶公柳林间,沉醉在圣洁的山水中,我仿佛看到晋武昌(今鄂州)太守陶侃

正向我们款步走来。他虽身居高位,但决不居功自傲、养尊处优,始终克勤克俭,以爱民和清廉流芳后世。他在征战生涯的41年中,有30年是在鄂州度过的。在鄂州期间,他曾带领官吏和百姓植树造林,在武昌城四周广植柳树。“陶公柳”、“武昌柳’’之名由此而来。唐代诗人钱起在《晚泊武昌》中云:“晚泊武昌岸,津亭疏柳风。数株曾手植,好事忆陶公。”孟浩然在《溯江至武昌》中云:“残冻因风解,新正度腊开。行看武昌柳,仿佛映楼台。”千百年来,陶公柳经南北隋唐之风,沐宋元明清之雨,绿染千年古城,焕发人文光芒。

④陶公柳,是坚韧的树木。它适应力强,不怕严寒酷热,不畏水涝干旱,即使被害虫咬光叶子,被烈焰烧焦树冠,甚至被雷电拦腰劈断,只要春风一吹,那深埋于地下的根须,便破土发芽。初春之际,冰冻刚解,春寒料峭,它顽强地吐露出芽苞,率先向人们报告春天来临的消息。

⑤陶公柳,是宽容的树木。在一棵棵、一排排陶公柳下,有草坪、月季、小黄杨等,

它们和睦相处、团结友爱,共同抗击严寒酷暑。

⑥陶公柳,是质朴的树木。它没有松柏之风、翠竹之节,也不像腊梅暗香浮动、牡丹婀娜娇艳。它质朴无华,恬静淡泊,不事张扬,默默奉献。它浑身是宝:枝条可制成柳篮、柳筐和柳箱等,树干可加工成桌、椅、床、柜等家具,具有很高的经济价值;叶、茎、皮、根皆可入药,具有很高的医药价值;它可以净化空气,绿化环境,使青山常在、碧水长流,具有良好的环保价值。

⑦陶公柳,本是一种很普通的大众树木,但它早已融合到中华历史文化之中,历尽千年沧桑却依然美丽。

⑧陶公柳是鄂州的象征,我爱江南的陶公柳。 简述“陶公柳”这个名称的来历。(2分)

第②段文字运用了哪些修辞方法?并分析其作用。(3分)

文章第③段引用古人吟咏“陶公柳”的诗句有什么作用? (3分)

“陶公柳”具有怎样的品格?请简要概括。(3分)

机会只敲一次门

机会只敲一次门。成功者善于抓住每次机会,充分施展才能,最终成功,获得命运的垂青。

机不可失,时不再来,这是一个浅显而深刻的的道理。

在商业活动中,如果你能在时机来临之前就识别它,在它溜走之前采取行动,那么,幸运之神就降临了。

明确目标会让你对机会抱着高度的警觉性,并促使你抓住这些机会。

柏克是一位移民到美国、以写作为生的作家,他在美国创立了一家以写作短篇传记为生的公司,并雇有6人。

有一天晚上,他在歌剧院发现节目表印制得非常差,也太大,使用起来非常不方便,而且一点吸引力也没有。当时他就引发印制较长、使用方便、美观,而且文字更吸引人的节目表的念头。

于是,第二天他准备了一份自行设计的节目表样张,给剧院经理过目,说他不但愿意提供品质较佳的节目表,现时还愿意免费提供,以便取得独家印制权;而节目表中的广告收入,足以弥补这些成本,并且还能使他获利。

剧院经理同意使用他的新项目表,他们很快和所有城内的歌剧院都签了约,这门生意日后欣欣向荣,最后他们扩大了营业项目,并且创办了好几份杂志,而柏克也在此时成为《妇女家庭杂志》的主编。

如果你能像发现别人的缺点一样,快速地发现机会的话,那你就能很快成功。

机会错过,肯定不会再回来。

很多人像守株待兔者一样,眼巴巴地盼望着机会再次降临……

机会无处不在,但对于某些人有用的某种机会却不是时刻存在的。假如不能及时抓住对自己有用的机会,它就可能稍纵即逝。因此,要掌握抓住机会的技巧。

人不能够有一种“完美的精神”,因为完美主义会让我们做不到的时候就自卑,看破自己,就容易放弃自己,因此我们主张:

⑴在行动之前,你首先要冷静地思考,给自己充分的时间思考主题和问题。

⑵一旦做好心里准备,要立刻去行动,迟疑是最大的禁忌!

⑶不要要求自己十全十美,不论心情好坏,每天一定要有规则地持续工作。

⑷不要浪费时间。现在,就是工作的最好时机。不要常常说明天,或下个星期,而是把握现在。

⑸要有远见,有计划性地工作,搜集对将来有用的情报,一点一滴地积累。“机不可失,时不再来,这是一个浅显而深刻的的道理”,句中的“浅显”和“深刻”是否矛盾?请说明理由。

柏克的做法主要体现了下列哪一种说法?()

| A.在行动之前,你首先要冷静地思考,给自己充分的时间思考主题和问题。 |

| B.一旦做好心里准备,要立刻去行动,迟疑是最大的禁忌! |

| C.不要要求自己十全十美,不论心情好坏,每天一定要有规则地持续工作。 |

| D.不要浪费时间。现在,就是工作的最好时机。不要常常说明天,或下个星期,而是把握现在。 |

本文的题目有什么特点?

细菌的繁殖力

细菌的繁殖力极强。其中劲头大的在不到10分钟里边能产生新的一代;那种引起坏疽的讨厌的小生物“产气荚膜梭菌”在9分钟里就可以繁殖,接着又马上开始分裂。以这种速度,从理论上说,一个细菌两天内产生的后代比宇宙里的质子还多。据比利时生物化学家、诺贝尔奖获得者克里斯琴·德迪夫说:“要是给予充分的营养,一个细菌细胞在一天之内可以产生280万亿个个体。”而在同样的时间里,人的细胞大约只能分裂一次。

大约每分裂100万次,便会产生一个突变体。这对突变体来说通常是很不幸的——对生物来说,变化总是蕴藏着危险——只是在偶然的情况下,一个新的细菌会碰巧具有某种优势,比如摆脱或抵御抗生素的能力。有了这种能力,另一种更加吓人的优势会很快产生。细菌能共享信息,任何细菌都能从任何别的细菌那里接到几条遗传信息。正如马古利斯和萨根所说,实际上,所有的细菌都在同一个基因池里游泳。在细菌的宇宙里,一个区域发生适应性的变化,很快会扩展到任何别的区域。这就好像人可以从昆虫那里获得长出翅膀或在天花板上行走所必需的遗传信息一样。从遗传的角度来看,这意味着细菌已经成为一种超级生物——又小,又分散,但又不可战胜。

无论你吐出、滴下或泼出任何东西,细菌几乎都能在上面生活和繁殖。你只要给它们一点儿水汽——比如用湿抹布擦一擦柜子——它们就能滋生,仿佛从无到有。它们会侵蚀木头、墙纸里的胶水、干漆里的金属。澳大利亚科学家发现,有一种名叫嗜固硫杆菌的细菌生活在浓度高得足以溶解金属的硫酸里——实际上,它们离开了硫酸就活不成。据发现,有一种名叫嗜放射微球菌的细菌在核反应堆的废罐里过得怪舒服的,吃着钚和别的残留物过日子。有的细菌分解化学物质,而据我们所知,它们从中捞不到一点儿好处。

我们还发现,细菌生活在沸腾的泥潭里和烧碱池里,岩石深处,大海底部,南极洲麦克默多干谷隐蔽的冰水池里,以及太平洋的11公里深处——那里的压力比海面上高出1000多倍,相当于被压在50架大型喷气式客机的底下。有的细菌似乎真的是杀不死的。据美国《经济学家》杂志说,嗜放射球菌“几乎不受放射作用的影响”。要是你用放射线轰击它的DNA,那些碎片几乎会立即重新组合,“就像恐怖电影里的一个不死的人到处乱飞的四肢一样”。细读全文,说说“细菌的繁殖力极强”具体表现在那几个方面?

“实际上,所有的细菌都在同一个基因池里游泳”是一种比喻说法,它的实际意思是

分析下面句子所用的说明方法及其作用。

要是给予充分的营养,一个细菌细胞在一天之内可以产生280万亿个个体。而在同样的时间里,人的细胞大约只能分裂一次。

别踩疼了雪朱成玉

(1)我和女儿在焦急地等待着一场雪的降临。

(2)雪,只在女儿的童话和梦境里飘过。我一直这样认为:没有触摸过雪花的女孩,永远做不了高贵的公主。我领她到雪的故乡来,就是要让她看看雪是怎样把人间装扮成宫殿,把人装扮成天使的。

(3)带女儿来北方,就是为了让她看雪。因为我无法为她描述雪的样子,而她又是那么地渴望看到它。

(4)雪开始零星地飘起来,我和女儿激动得手舞足蹈!

(5)它多美啊,轻盈、飘逸、纯洁,让人爱不释手。

(6)女儿伸开手掌,发现,我们的手掌虽可以接住雪花,但雪花却无法随我们的爱意而长时间停留。它只亭亭玉立了那么—会儿,转眼就消失得无影无踪了。

(7)但女儿并没有收拢她的手掌,她依然执著地积攒着手中的白色花瓣。雪渐渐大了些,女儿小心翼翼地捧着她的雪花,她说把她带回去,在妈妈的坟墓旁边堆一个大大的雪人。

(8)女儿的话触动了我。原来,女儿一直嚷嚷着要来北方看雪,真正的目的还是为了她的妈妈。

(9)我不忍提醒她,我们永远也无法将雪花运到南方去。我总是提醒自己:孩子的心灵是最纯洁的一片雪地,在他们心灵上经过的时候,一定要小心,小心,不要弄脏了孩子的世界,不要踩疼了他们的梦想。

(10)女儿没有见过她的妈妈,在她出生的那一刻,她的妈妈便因为难产离开了我们。仿佛一切都有预感一样,在妻子的日记里,我看到了她写给自己未出生孩子的信。她说:即使有一天她离开了人世,她的魂魄依然围绕在孩子的身边,春天她就是早上第一缕吻着孩子脸颊的阳光,夏天她就是那大树底下的阴凉,秋天她就会变成一朵朵云彩,冬天的时候她就会变成雪花……

(11)每当女儿问我她的妈妈在哪里的时候,我就会对她说,你妈妈离开这个世界了,但她爱我们。春天的晨光,夏天的绿阴,秋天的云朵,冬天的雪花,这些都是你妈妈变的,她一刻都没有离开我们。女儿记住了我的话。在春天,总是太阳刚一露头就醒了,她说妈妈在唤她起床呢;夏天,她总是习惯把书桌搬到那棵大树底下去做作业;在秋天,她总是趴在窗台上,托腮凝望天上的云。我知道,她那颗小小的心在用她自己的方式怀念着母亲。

(12)可在冬天的时候,她找不到与母亲的联系了,因为南方没有雪。

(13)这就是她要来北方看雪的原因啊!

(14)雪花在天空舞蹈!

(15)天空阴暗得仿佛是大地,大地晶莹得仿佛是天空。

(16)夜晚再黑,也压不过雪的白。

(17)第二天清晨,女儿轻轻推开门,小心翼翼地踩出了一行小脚印。她对我说:“爸爸,顺着我的脚印走,别踩疼了雪。”

(18)那一刻,我看到的世界全都是洁白的,包括人的心灵。阅读全文,说说女儿为什么特别渴望看到雪?(2分)

第(7)段加横线的句子在文章结构上有什么作用? (2分)

揣摩下面句中划线的词,说说它们不同的表达效果。

(1)孩子的心灵是最纯洁的一片雪地,在他们心灵上经过的时候,一定要小心、小心,不要弄脏了孩子的世界,不要踩疼了他们的梦想。

(2)爸爸,顺着我的脚印走,别踩疼了雪。联系上下文,理解第(16)段“夜晚在黑,也压不过雪的白”的深层含义。

读了文章第(10)段中妈妈写给女儿的信,你有什么感受?结合实际谈一谈,“母亲节”即将来临,让你给妈妈发一条短信,你打算说什么?